1.1 Themensetzung und Vorgehensweise

1.1.1 Historiographische Schwerpunkte und Probleme der Geschichte der Mikroskopie

[...] en gelijk het observeren, bij na een studie op sijn selven is, soo heb ik alsnu dese diertgens mij seer aerdig op sij vertoont [...]

[...] and as the making of observations is almost a study in itself, I have now exhibited these little animals to myself very prettily sideways [...]

Antoni van Leeuwenhoek

Mit diesem kurzen, eher beiläufigen Kommentar zu seinen Beobachtungen von mikroskopischen Lebewesen brachte Antoni van Leeuwenhoek eine Tendenz zur Sprache, die sich nicht nur in seinen Untersuchungen andeutete: Je länger man sich mit mikroskopischen Beobachtungen beschäftigte, umso komplexer erschien einem diese Tätigkeit und umso aufwändiger wurden die mit ihr verbundenen Prozeduren. In den etwa 50 Jahren, die das Mikroskop zu diesem Zeitpunkt bereits für die Erforschung der Natur benutzt worden war, hatte sich das Beobachten von kurzfristigen Untersuchungen, die im engen Zusammenhang mit spezifischen Fragestellungen und Kontexten standen, hin zu längerfristigen Studien entwickelt, die vor allem durch eine starke Eigendynamik geprägt waren. Die Prozesse und Mechanismen nachzuvollziehen, die dieser Entwicklung zugrunde lagen und bisher von der Wissenschaftsgeschichte kaum berücksichtigt wurden, ist das hauptsächliche Ziel dieser Arbeit.

Betrachtet man die Forschungsliteratur, so fällt auf, dass sich die Untersuchungen zur Anfangsgeschichte der Mikroskopie zum größten Teil mit den Kontexten der Forschung beschäftigen und sich zudem auf die zweite Hälfte des 17. Jahrhunderts konzentrieren: Während Charles Singer bereits zwischen einer „Pionierperiode“, die das Thema seines Aufsatzes bildet, und der anschließenden „klassischen Epoche“ der Mikroskopie unterscheidet, legt Marian Fournier beispielsweise von vorneherein einen deutlichen Schwerpunkt auf die zweite Hälfte des Jahrhunderts und begründet dies durch einem allgemeinen Mentalitätswechsel: Erst mit dem zunehmendem Zuspruch für eine mechanistische oder korpuskularphilosophische Interpretation der Natur seien die Bedingungen dafür geschaffen worden, dass sich das Mikroskop etablieren konnte.2 Auch Christoph Lüthy sieht im Verhältnis zur Korpuskularphilosophie den zentralen Faktor für die Entwicklung der frühen Mikroskopie, und er stellt gleichfalls fest, dass parallel zur Popularität entsprechender philosophischer Konzepte das Interesse an mikroskopischen Beobachtungen zu- und abgenommen habe.3 Catherine Wilson betont ebenfalls die Rolle von kontextuellen Bedingungen für die mikroskopische Forschung, macht allerdings in erster Linie erkenntnistheoretische Entwicklungen, wie die Neudefinition von Okkultem als materieller Subtilität und später zunehmende skeptische Tendenzen, für „Aufstieg und Fall“ der Mikroskopie in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts verantwortlich. Zudem hebt sie den engen Zusammenhang zwischen mikroskopischen Beobachtungen und den Veränderungen in Theorien zur Zeugung und der Idee des Contagium vivum hervor.4

John T. Harwood betont dagegen eher soziale und kulturelle Faktoren und zeigt durch eine Analyse der Umstände, in denen Robert Hooke

Einerseits konzentriert sich ein Großteil dieser Arbeiten, wie bereits erwähnt, auf die Zeit nach 1665, dem Publikationsdatum von Robert Hookes

Auch wenn der Begriff „mikroskopische Beobachtung“ in der Forschungsliteratur durchgängig präsent ist, fällt also auf, dass sich diese primär mit anderen Schwerpunkten beschäftigt als mit dem Beobachten als Form wissenschaftlicher Praxis. Vielmehr scheinen die bisherigen Schwerpunkte zu großen Teilen mit gewissen Vorurteilen übereinzustimmen, die Marc J. Ratcliff in einer sehr überzeugenden Dekonstruktion der Geschichte der Mikroskopie herausgearbeitet hat: Mit den Mikroskopie-Gesellschaften sei im 19. Jahrhundert eine Instanz mit dem Bedürfnis nach sozialer Anerkennung innerhalb der wissenschaftlichen Gemeinschaft entstanden. Dementsprechend wäre eine Tradition der Mikroskopie konstruiert worden, die sich einerseits auf bestimmte Symbolfiguren konzentrierte und andererseits die Bedeutung technologischer Entwicklungen für die Beobachtungen betonte. Die kognitiven und kommunikativen Prozesse seien hingegen so gut wie gar nicht berücksichtigt worden, und es wäre folglich eine Periodisierung entstanden, in der Phasen, die sich weder durch technische Neuerungen noch aufsehenerregende Entdeckungen auszeichneten, als Perioden des Niedergangs interpretiert wurden.9

Ratcliff zielt zwar vornehmlich darauf ab, die mikroskopische Forschung von den 1720er bis 1770er Jahren gewissermaßen zu rehabilitieren, da diese in bisherigen Historiographien zumeist als eine solche eher negativ bewertete Periode gilt, dennoch scheinen sich die von ihm festgestellten Tendenzen auch hinsichtlich früherer Zeiträume ausgewirkt zu haben: Auch für Studien zur Anfangszeit mikroskopischer Forschung lassen sich eine Beschränkung auf bestimmte Forscher sowie ein starker Hang zur Periodisierung erkennen, auch wenn sich die Kriterien für letztere geändert haben und nun im Kontext allgemeiner geistesgeschichtlicher Entwicklungen verortet sind.

Die eigentliche mikroskopische Forschungspraxis stellt in der bisherigen Historiographie weiterhin eher ein Randthema dar, das vor allem in kürzeren Studien, die sich mit einzelnen Forschern befassen, auftaucht: Jan van Berkel sieht beispielsweise Leeuwenhoeks

Während diese Studien die Praxis des mikroskopischen Beobachtens jeweils unter sehr unterschiedlichen Teilaspekten betrachten, beschränken sich die Analysen wiederum auf einige wenige Forscher und sehr kurze Zeiträume, und es wird erneut ein deutlicher Schwerpunkt auf die Zeit nach 1665 gelegt. Der Vergleich der jeweiligen Ergebnisse deutet jedoch an, dass es große Unterschiede im Vorgehen der einzelnen Forscher gab und es dementsprechend sinnvoll wäre, die bisherige Geschichte der Mikroskopie durch eine Geschichte der Beobachtungen zu ergänzen, die sich primär mit den praktischen Aspekten der Forschung auseinandersetzt. Erstens scheint es hierfür ratsam, die bisherige Periodisierung aufzugeben, da der Zusammenhang der geistesgeschichtlichen und technologischen Entwicklung zu spezifischen Aspekten der Praxis erst untersucht werden müsste. Zweitens stellt sich angesichts der verschiedenen Ansätze und Schwerpunkte, welche Historiker bisher in Auseinandersetzung mit der praktischen Seite der Mikroskopie gewählt haben, die grundsätzliche Frage danach, aus welcher Perspektive beziehungsweise mithilfe welcher Konzepte das mikroskopische Beobachten am besten erfasst werden kann.

1.1.2 Konzeptionelle Überlegungen: Beobachtungen in der Wissenschaftsgeschichte und der Wissenschaftstheorie

Eine mögliche Ursache für die sehr unterschiedlichen und auf einzelne Fragen fokussierten Perspektiven der bisherigen Literatur zum Themenbereich „Beobachtungen“ ist vielleicht, dass dieselben, etwa im Vergleich mit Experimenten, innerhalb der Wissenschaftstheorie und der Wissenschaftsgeschichte nur selten als eigene Form der wissenschaftlichen Praxis thematisiert und dann doch aus sehr unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet werden. In der Wissenschaftsgeschichte sind Beobachtungen in jüngster Zeit vor allem aus der Perspektive der Begriffsgeschichte untersucht worden: Katherine Park führt die Entstehung des wissenschaftlichen Konzeptes von Beobachtung auf einen Begriffswandel des lateinischen Wortes observatio zurück, der seinen Ursprung im 12. Jahrhundert in der Verbindung der Beachtung von Regeln mit astronomischen und meteorologischen Beobachtungen im Kontext des klösterlichen Lebens hatte.14 Lorraine Daston stellt in enger Verbindung zu Park fest, dass sich der Stellenwert von Beobachtungen ab dem 16. Jahrhundert ständig verändert habe: Mal wurden sie als Synonym, mal als Gegenstück zum Experiment verstanden, ebenso ändert sich die Einstellung hinsichtlich möglicher spekulativer Anteile an ihnen. Mit der Entstehung eines enger gefassten, wissenschaftlichen Beobachtungsbegriffes, der einen Bezug auf besondere Fertigkeiten des Beobachters mit einschloss, nahm die Beschäftigung mit einzelnen Details von Objekten zu, während man versuchte, deskriptive und abstrahierende Momente soweit wie möglich voneinander zu trennen. Durch den vergrößerten Aufwand werde das Beobachten zudem auch Teil des Lebensstiles der einzelnen Forscher.15 Für Gianna Pomata stellt die Beobachtung in der frühen Neuzeit hingegen in erster Linie ein „epistemisches Genre“ dar, das seine Wurzeln neben der Astronomie auch in Philologie, Jurisprudenz und Medizin habe und eng dem Konzept eines kollektiven Empirismus verbunden gewesen sei.16 Park, Daston und Pomata haben gemeinsam, dass sie in Übereinstimmung mit den verschiedenen Stadien des Begriffes unter „Beobachtung“ sowohl die entsprechenden Handlungen als auch die aus ihnen resultierenden Berichte fassen. Einerseits ist dieser Begriff zwar historisch adäquat und flexibel, andererseits aber auch eher unspezifisch. Zudem werden aufgrund des begriffsgeschichtlichen Schwerpunktes der Beobachtungsprozess selbst sowie die genaue Beziehung zwischen der konzeptionellen und praktischen Ebene letztlich kaum thematisiert.

Dies deckt sich mit bestimmten Bemerkungen aus der Wissenschaftstheorie: Ian Hacking stellt ebenfalls eine gewisse Unschärfe des Beobachtungsbegriffes fest und unterscheidet sechs verschiedene Bedeutungen, die im wissenschaftstheoretischen Diskurs ohne genügende Abgrenzung voneinander verwendet würden. „Beobachtung“ könne ein Datensammeln zur Theoriebildung, eine Achtsamkeit beim Experimentieren, eine dem Experimentieren vorausgehende Tätigkeit, eine Fertigkeit, eine der Theorie vorangehende Aussage oder eine Anwendung von Instrumenten bedeuten. Ferner wird die Wissenschaftstheorie diesbezüglich Hacking zufolge von sprachphilosophischen Überlegungen dominiert und beschäftigt sich vor allem mit der Frage der Theoriebeladenheit von Beobachtungen. Notwendig sei es im Gegenzug dazu, stärker den Aspekt der Fähigkeiten und Kenntnisse der Beobachter zu thematisieren.17 Hans Poser nimmt dagegen eher die geschichtliche Entwicklung des Beobachtungsbegriffes zum Ausgangspunkt und stellt fest, dass einerseits schon Leibniz die Beobachtung vom Experiment dadurch unterschied, dass letzteres charakteristischerweise einen verändernden Eingriff in die Objekte beinhalte. Andererseits hätten Versuche, den Beobachtungsbegriff darüber hinaus auszuformulieren, erst am Ende des 17. Jahrhunderts stattgefunden.18 Der Umstand, dass solche konzeptionellen Überlegungen erst so spät expliziert wurden, deutet darauf hin, dass eng umrissene Beobachtungskonzepte für die frühe Mikroskopie möglicherweise nur eine geringe Rolle gespielt haben. Hierdurch wird abermals die Notwendigkeit vor Augen geführt, für eine Geschichte mikroskopischer Praxis eine Perspektive einzunehmen, die den Schwerpunkt auf Handlungen legt.

Hierfür liefert Poser selbst einen ersten Anhaltspunkt, indem er abseits von seinen historischen Begriffsanalysen Beobachtung als eine intentionale Wahrnehmung im Spannungsfeld von Subjekt und Objekt definiert. Zentrales Charakteristikum einer Beobachtung sei eine gewisse „Suchhaltung“ des Subjekts, die aus einer Hypothese oder Theorie heraus entstehe.19 Auch Peter Janich sieht die Zweckorientierung als zentrales Moment der Beobachtung, das allerdings zumeist im Zuge einer rhetorischen Aufladung des Begriffes innerhalb der Wissenschaftssprache in den Hintergrund trete. Als Gegenentwurf zu diesen Tendenzen entwickelt Janich einen Beobachtungsbegriff, der in erster Linie auf handlungstheoretischem Vokabular basiert und insbesondere den Beitrag des Beobachters hervorhebt.20

Sowohl Poser als auch Janich wenden sich also aus Begriffs- und Diskursanalyse der Prozessualität von Beobachtungen zu. Beide sehen dabei die Intentionalität dieser Handlung als ihr zentrales Charakteristikum, allerdings beschränkt sich bei ihnen diese Zweckorientierung lediglich auf die Klärung mehr oder weniger konkreter theoretischer Fragen. Im Gegensatz dazu hat Ludwik Fleck, nicht zuletzt ausgehend von seinen eigenen Erfahrungen am Mikroskop, das Beobachten als einen Prozess charakterisiert, der überhaupt nicht dazu imstande ist, Theorien zu widerlegen oder Hypothesen zu bestätigen. Vielmehr stelle Beobachten eine Fertigkeit dar, die im Kontext eines „Denkstiles“ durch praktische Anleitung erlernt werden müsse und verbal nur in sehr eingeschränkter Weise wiedergegeben werden könne. Fleck zufolge stellt eine derartige Anleitung die grundlegende Voraussetzung dafür dar, dass überhaupt spezifische Gestalten unter dem Mikroskop erfasst werden können, und dementsprechend bestehe auch jede Bewertung von Beobachtungen als gelungen oder misslungen vor allem darin, dass festgestellt werde, ob das Gesehene mit dem Denkstil der jeweiligen Gemeinschaft, welcher der Forscher angehört, vereinbar sei oder nicht. Erst wenn sich in Aushandlungsprozessen innerhalb des Kollektivs aus Widersprüchen beweisbare Überlegungen entwickeln, entstünde schließlich die Möglichkeit, „neue“ Gestalten unmittelbar wahrzunehmen. Ein isolierter Beobachter wird in diesem System also ebenso ausgeschlossen wie eine Entdeckung ohne Vorläufer oder eine Beobachtung, die nicht einem bestimmten Stil folgt. Und dementsprechend könne es auch keine direkte Wirkung von Beobachtungen auf theoretische Belange geben.21

Wenn also Beobachtungen nicht die Funktion haben müssen oder können, Hypothesen zu bestätigen oder zu widerlegen, stellt sich die grundsätzliche Frage, welcher Motivation sie stattdessen folgen. In diesem Zusammenhang sei auf Friedrich Steinles Anmerkung hingewiesen, dass auch in der Historiographie des Experimentes die „epistemischen Ziele“ der experimentellen Praxis bisher nicht genügend untersucht wurden, sondern oft aus einer einseitigen Perspektive heraus die Rolle, welche Theorien im engeren Sinne für die Durchführung von Experimenten spielen, überschätzt werde. Zudem vernachlässige die Wissenschaftsgeschichte des öfteren den prozessualen Aspekt der Forschung zugunsten kultureller Einflüsse und berücksichtige nur unzureichend, dass zwischen den publizierten Berichten und dem tatsächlichen Ablauf der Untersuchungen fundamentale Unterschiede bestehen können. Als Gegenbeispiel für die bisher gängigen Ansichten zum Experiment führt Steinle Fälle von „explorativem Experimentieren“ an, wie es sich beispielsweise für Arbeiten zur Elektrodynamik im 19. Jahrhundert nachweisen lasse. Statt auf die Überprüfung von Theorien zielte derartiges Vorgehen eher auf das Aufdecken von Regelmäßigkeiten und die Erarbeitung von Klassifikationen und Begriffen ab. Dabei würden in einem Prozess, der zu weiten Teilen einer Eigendynamik folge, durch Variationen der Versuchsanordnungen die Parameter auf einige essentielle Faktoren eingeschränkt. Ferner würden neue Begriffe zur Beschreibung der Phänomene entwickelt, die nicht unbedingt mit bisherigen Theorien übereinstimmen müssten.22

Fleck und Steinle sprechen sich also gegen eine starre, einseitige Beziehung von Theorie und Praxis aus und weisen stattdessen auf dynamische Abhängigkeiten und Wechselwirkungen zwischen beiden Bereichen hin. Dementsprechend scheint es ratsam, auch die Untersuchung zur frühen Mikroskopie weniger in Hinblick auf die Rolle von Theorien beim Beobachten auszurichten, sondern sich eher den Teilprozessen des Forschens zuzuwenden und sich dabei auf die Faktoren zu konzentrieren, welche die Beobachtungspraxis unmittelbar bedingen.

Hierbei stellt sich allerdings die grundsätzliche Frage, ob es überhaupt möglich ist, aus den vorhandenen Quellen das tatsächliche Vorgehen der verschiedenen Akteure zu rekonstruieren. Eine ganze Reihe von Autoren weist als Teilergebnis eigener Untersuchungen zu ähnlichen Themen darauf hin, dass publizierte Quellen in der Regel den Forschungsprozess gar nicht wiedergeben oder nur aus rhetorischen Gründen auf bestimmte Teile desselben verweisen.23 Allerdings lassen sich gerade für die frühe Neuzeit auch Gegenbeispiele finden: So erwähnt Steinle in diesem Zusammenhang, dass Johannes Kepler

Im konkreten Fall Antoni van Leeuwenhoeks

1.1.3 Übersicht über die Arbeit

Als Ausgangspunkt für eine Geschichte des mikroskopischen Beobachtens bietet sich aus verschiedenen Gründen Peter Heerings Konzept des „Experimentierstils“ an: Erstens richten sich seine Überlegungen direkt auf die wissenschaftliche Praxis als Tätigkeit und Prozess. Zweitens verfügt das Konzept über eine gewisse Flexibilität und Offenheit.

Heering definiert Experimentieren als „gerichtetes Arbeiten mit einer zweckorientiert entwickelten Apparatur unter entsprechendem gedanklichen und sachlichen Verarbeiten des hierbei Produzierten.“26 Wie schon bei Fleck hängt der Stil, in dem sich dieses Arbeiten vollzieht, in zentraler Weise von der Zugehörigkeit der Akteure zu einem Kollektiv ab: „Erziehung, Tradition und Reihenfolge des Erkennens [sind] wesentlich an der Produktion neuer Erkenntnisse beteiligt.“27 Diese Faktoren bestimmen das Vorgehen bei den Beobachtungen und werden durch Anleitungen von Angehörigen eines bestimmten Stils direkt an zukünftige Mitglieder desselben übermittelt.28

Zugespitzt geht es Fleck und Heering also um zwei Punkte: Erstens sind wissenschaftliche Praktiken soziale, an bestimmte Gruppen gebundene Handlungen. Zweitens gilt das gleiche auch für Tatsachen, die im Zuge wissenschaftlicher Praxis festgestellt beziehungsweise bestätigt werden: Diese werden nicht einfach vorgefunden, sondern entstehen erst durch den Konsens in der Vorgehensweise einer Gruppe. Auffällig ist jedoch, dass Fleck von Beobachtungen spricht, während bei Heering der Begriff des Experimentes im Vordergrund steht. Hierin deutet sich das Problem an, dass Beobachtung und Experiment zwar gemeinhin als spezifische Formen wissenschaftlicher Praxis verstanden werden, die genaue Abgrenzung der beiden Begriffe voneinander aber nur schwer möglich ist: Aus begriffsgeschichtlicher Perspektive werden spätestens ab der zweiten Hälfte des des 17. Jahrhunderts beide als verschiedene, aber komplementäre Praktiken verstanden, die sich hauptsächlich dadurch unterscheiden, dass die Beobachtung auf passive Beschreibung der Objekte abzielt, währen das Experiment aktiv in diese eingreift. Zuweilen erscheinen beide auch als Komponenten eines zyklischen Modells wissenschaftlicher Praxis: Beobachtungen provozieren Experimente, die dann wiederum mit einer Beobachtung enden.29 Für die Geschichte der Mikroskopie ist all dies deswegen von Belang, weil die Forscher in ihren Untersuchungen zuweilen auch Techniken verwendeten, mit denen aktiv die Objekte beeinflusst wurden. Trotzdem charakterisierten sie ihr Vorgehen fast ausnahmslos als Beobachtungen, und es erscheint nur wenig sinnvoll, entgegen dieser historischen Begrifflichkeiten von „mikroskopischen Experimenten“ zu sprechen, zumal damit das eigentliche Problem nur verschoben wird.30 Eine Einordnung der mikroskopischen Praxis unter allgemeinere Begriffe kann in sinnvoller Weise erst erfolgen, wenn die Vorgehensweise der Forscher selbst hinlänglich untersucht worden ist. Aus diesem Grund wird im Folgenden Heerings eher offener Begriff des Experimentierstils zunächst als allgemeines Konzept von wissenchaftlicher Praxis verstanden, was auch insofern legitim erscheint, als es selbst nicht auf einen dezidierten Unterschied zwischen Experiment und Beobachtung verweist. Das Verhältnis von Mikroskopie, Beobachtung und Experiment im Allgemeinen kann dann in einer abschließenden Reflexion thematisiert werden.

Unabhängig davon, ob man nun damit konform geht, dass die Zugehörigkeit zu einem Kollektiv in der beschriebenen Weise die Beobachtungen bedingt, werden durch Heerings Begriffe drei interessante Fragenkomplexe aufgeworfen: Erstens stellt sich ausgehend vom Aspekt der „Tradition“ die Frage, in welcher Weise und in welchem Ausmaß die Vorgehensweise bei mikroskopischen Beobachtungen durch kontextuelle Bedingungen bestimmt wurde. Dementsprechend wird diese Arbeit zuerst untersuchen, welche Rolle Themen und Fragestellungen aus etablierten disziplinären Kontexten für mikroskopische Beobachtungen spielten. In der Regel werden die Beobachtungen dieses Zeitraumes jeweils der Naturphilosophie, Naturgeschichte oder Medizin beziehungsweise Anatomie zugeordnet. Hierfür werden entweder disziplinäre Zugehörigkeiten der jeweiligen Akteure zugrunde gelegt, oder aber die Beobachtungsergebnisse werden ausgehend von den untersuchten Objekten als Beitrag zu einem dieser Themenfelder gewertet.31 Es ist allerdings einerseits durchaus möglich, dass bestimmte Objekte für mehrere Disziplinen von Interesse waren, oder dass Akteure nur in loser oder gar keiner Verbindung zu diesen drei Traditionslinien standen. Andererseits ist darüber hinaus zu großen Teilen bisher ungeklärt, welche Beziehung im Einzelnen zwischen der mikroskopischen Praxis und den drei genannten Bereichen bestand, die sich in Intention, Vorgehensweise und Wissensbestand zum Teil grundlegend unterschieden: Entstanden aus diesen Traditionslinien spezifische Fragestellungen für Beobachtungen, oder stellten sie eher allgemeine Leitlinien dar? Änderte sich die Beziehung zwischen den Untersuchungen und diesen Kontexten im Laufe der Zeit, oder blieb sie eher statisch? Um derartige Fragen zu klären, soll im zweiten Kapitel dieser Arbeit nachvollzogen werden, in welchem Maße die Fragestellungen für konkrete Beobachtungen durch Themen und offene Fragen aus den drei Kontexten bedingt waren.

Hinsichtlich Heerings Idee von der „Reihenfolge des Erkennens“ stellt sich an zweiter Stelle die Frage, ob und inwieweit verschiedene Beobachtungen voneinander abhingen. Um dies zu erschließen, soll untersucht werden, unter welchen Perspektiven verschiedene Objekte studiert wurden und ob sich diese anlässlich anderer Untersuchungen veränderten. Dabei steht weniger die Frage im Vordergrund, welche Objekte hinsichtlich bestimmter theoretischer Fragen besonders herausfordernd waren, sondern eher in welche Beziehungen verschiedene Objekte im Rahmen der Beobachtungen zueinander gesetzt wurden. Dementsprechend liegt der Fokus des dritten Kapitels darauf, zu analysieren, welche Vergleiche und Analogien zwischen Gegenständen entstanden, die mit dem Mikroskop untersucht wurden, und welche Rolle sie für den Ablauf der Untersuchungen und ihre Ergebnisse hatten. Um hierfür eine möglichst gute Vergleichbarkeit zwischen den verschiedenen Forschern herzustellen, konzentriert sich diese Analyse zunächst auf Pflanzen und Insekten als die zwei Klassen von Objekten, welche der Durchsicht der Quellen zufolge am häufigsten Gegenstand von mikroskopischen Beobachtungen wurden. Darüber hinaus scheinen die Beobachtungen von Organen und mikroskopisch kleinen „Tierchen“ oder Animalcula von Interesse, da in diesen beiden Fällen die Frage nach den Beziehungen von Objekten zueinander in zugespitzter Form relevant war.

Ausgehend von Heerings Hinweis auf die Rolle der „Erziehung“ beziehungsweise der Vermittlung von Fertigkeiten stellt sich schließlich als Drittes die Frage nach den Methoden der einzelnen Forscher und unter welchen Umständen diese entwickelt und kommuniziert wurden. Dabei sollen einerseits die Instrumente und technischen Verfahren berücksichtigt werden, die bei mikroskopischen Beobachtungen verwendet wurden. Hierbei ist insbesondere zu berücksichtigen, dass es sich beim Mikroskop seinerzeit um ein neues Instrument handelte und die heute etablierte Arbeitsweise mit (gefärbten) Schnitten auf gläsernen Objektträgern, die durchleuchtet werden können, nicht als gegebener Standard angenommen werden sollte. Vielmehr ist erst anhand der Quellen zu erschließen, welche Techniken eingesetzt wurden und welchen Stellenwert Erläuterungen diesbezüglich überhaupt innerhalb der Texte hatten. Da Fleck zufolge aber bereits das mikroskopische Sehen eine Fähigkeit darstellt, die erlernt und spezialisiert werden muss, soll andererseits auch untersucht werden, inwieweit die Wahrnehmung von den Forschern thematisiert und in welchen Bezug sie zu den technischen Aspekten des Beobachtens gesetzt wurde. Ferner sollen mit Blick auf eine mögliche Entstehung von Stilen auch methodologische Überlegungen der Beobachter mit in die Analyse im vierten Kapitel aufgenommen werden, ohne dabei allerdings den konkreten Bezug zu spezifischen Beobachtungen aus den Augen zu verlieren.

Neben dem erwähnten Schwerpunkt auf die zweite Hälfte des 17. Jahrhunderts lässt sich in der bisherige Historiographie eine gewisse Bevorzugung von Beobachtungen feststellen, denen Abbildungen beigegeben sind.32 Das große Potential, das mikroskopische Bilder anscheinend für Schlussfolgerungen zu Fragen der Wahrnehmung, ikonographischer Techniken sowie der Wissenspopularisierung bergen, hat zu einigen aufschlussreichen neuen Studien geführt: Angela Fischel versteht, ausgehend von einer Untersuchung der Micrographia von Robert Hooke, mikroskopische Abbildungen nicht nur als Träger von Informationen über die Beobachtungsobjekte sondern auch von Ideen der Bildung, des Fortschrittes und der Unterhaltung, welche als der Beginn eines neuen, naturalisierten ästhetischen Ideals verstanden werden können.33 Darüber hinaus ließe sich laut Fischel erkennen, dass über die perspektivische Darstellung die Abbildungen im Sinne eines „virtual witnessing“ plausibler gemacht werden sollten. Diese dürften aber nicht nur als publizistisches Beiwerk zum Text verstanden werden: Als unmittelbareres Produkt der Beobachtung würden sie vielmehr dessen Grundlage bilden.34 In ähnlicher Weise führt Janina Wellmann aus, dass Abbildungen eng mit den jeweiligen Kontexten und dem Verlauf von Beobachtungen verwoben gewesen seien und der Wandel im Verständnis von Metamorphose-Prozessen grundlegend auf die Entstehung einer neuen Darstellungsform, des Serienbildes, zurückgeführt werden könne.35

Allerdings beanspruchen neben Fischel und Wellmann auch die bereits erwähnten Studien von Cobb und Freedberg, dass in den jeweils von ihnen untersuchten Fällen der Anfang einer neuen graphischen Darstellungsform zu suchen wäre.36 Ferner fehlt es in diesen Beiträgen an einer genaueren Bestimmung dessen, was eigentlich unter Beobachtung verstanden wird, so dass kaum spezifischere Aussagen über die Entstehung und Verwendung von Bildern im Forschungsprozess getroffen werden können. Dies wird umso problematischer, wenn man bedenkt, dass nur ein Bruchteil der mikroskopischen Beobachtungen, die in der frühen Neuzeit publiziert wurden, überhaupt mit Abbildungen versehen wurde: In Pierre Borels Sammlung von einhundert mikroskopischen Beobachtungen finden sich beispielsweise lediglich sieben Illustrationen, zahlreiche Briefe Leeuwenhoeks beschränken sich auf eine textliche Schilderung der Beobachtungen, und auch später umfassten selbst umfangreiche und extrem populäre Bücher mitunter nur eine Handvoll Abbildungen, wie auch Fischel einräumt.37 Trotz der nachweislichen Veränderungen in den Darstellungsformen ist es also zumindest problematisch, Abbildungen als integralen Bestandteil von Beobachtungen und ihrer Kommunikation zu bestimmen. Vielmehr stellt sich diesbezüglich die Frage, ob nicht der bisherige Schwerpunkt auf illustrierte Beobachtungen mit dazu beigetragen hat, dass der eigentliche Forschungsprozess bisher kaum ausführlich thematisiert wurde. Denn auch wenn das Anfertigen von Abbildungen wahrscheinlich häufiger Teil dieses Prozesses war, als die Publikationen vermuten lassen, geben sie doch über die Praktiken selbst nur bedingt Auskunft.

Da es auch Ziel dieser Arbeit ist, sich vom Schwerpunkt auf die Zeit nach 1665 zu lösen, sollen diese Quellen im folgenden so weit gleichberechtigt miteinander verhandelt werden, wie es angesichts der Unterschiede im Umfang der Texte möglich ist.38 Zweitens sollen, ausgehend vom zeitgenössischen Verhältnis von Illustrationen und Texten, letztere im Vordergrund stehen.

Ausgehend von Ratcliffs Feststellung, dass um 1720 fundamentale Veränderungen in der mikroskopischen Forschung festgemacht werden können, sollen hierfür die zentralen Texte zur Mikroskopie von den Anfängen in den 1620er Jahren bis zu den Arbeiten Leeuwenhoeks

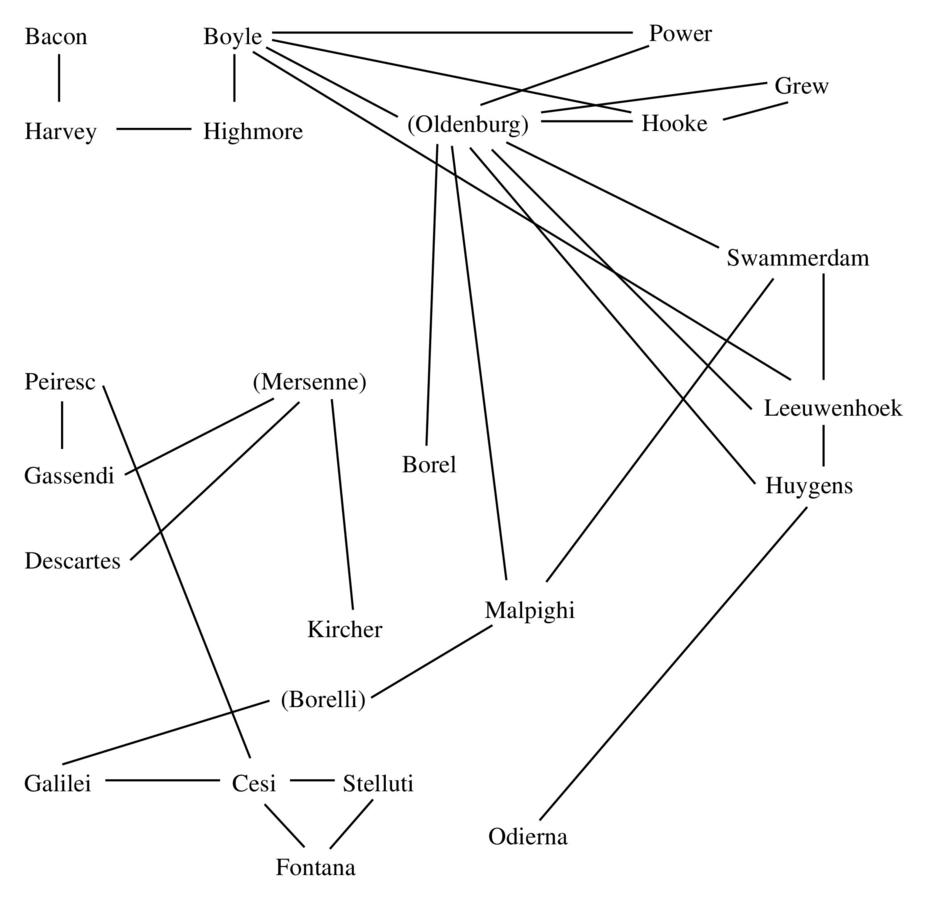

Angesichts der wesentlichen Rolle, welche die Beziehung von Individuum und Denkkollektiv in den Konzepten von Fleck und Heering einnimmt, wird dabei die Kommunikation zwischen den Akteuren zu einem wichtigen Aspekt: Einerseits stellt die Möglichkeit zum Austausch über Beobachtungen die Voraussetzung dafür dar, dass überhaupt in einer sinnvollen Weise nach der Entstehung von Beobachtungsstilen gefragt werden kann. Andererseits ist es denkbar, dass Forscher trotz der Anbindung an kommunikative Netzwerke eher individuelle Vorgehensweisen entwickeln. Deswegen wird der Auseinandersetzung mit den drei Hauptfragen zunächst eine Einführung vorangestellt, die einen Überblick über die verschiedenen Forscher und ihre Beziehungen zueinander geben soll. Durch diese Übersicht wird auch deutlich werden, dass die bisherige Periodisierung der Mikroskopie insofern problematisch ist, als sich Kontinuitäten zwischen Akteuren andeuten, die aus dieser Perspektive unterschiedlichen Phasen angehören.40 Die eigentliche Analyse in Hinblick auf die drei Hauptaspekte Kontexte, Objekte und Methoden wird dann möglichst detailliert die Eigenheiten der einzelnen Akteure herausarbeiten, um Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen ihnen aufzeigen zu können.

1.2 Mikroskopische Beobachter im Überblick

1.2.1 England und die Royal Society

In England startete die mikroskopische Forschung ab den 1620ern von zwei verschiedenen, aber dennoch verbundenen Ausgangspunkten: Zum einen berichtete der Politiker und Philosoph Francis Bacon

In der 1660 in London gegründeten Royal Society war Boyle

Von den englischen Mitgliedern der Royal Society ist ansonsten vor allem noch der Mediziner Nehemiah Grew

Einige Jahre später (1673) hörte man in London zum ersten Mal von einem Tuchhändler aus der niederländischen Stadt Delft, der sich mit mikroskopischen Beobachtungen beschäftigte. Von diesem Zeitpunkt an schrieb Antoni van Leeuwenhoek

Jan Swammerdam

Auffällig ist bereits bei dieser Teil-Zusammenfassung, wie unterschiedlich der fachliche Hintergrund der verschiedenen Forscher zuweilen ausfiel, und dass dieser nicht zwingend mit den Themen verbunden war, mit denen sich ihre Beobachtungen befassten. Auch dass Themen durch den direkten oder indirekten Kontakt von Beobachtern zueinander bestimmt wurden, lässt sich nur in einigen Fällen erkennen.

1.2.2 Frankreich und Italien

Einer der ersten erhaltenen Berichte über mikroskopische Beobachtungen stammt vom Politiker und vielseitig interessierten Naturforscher, Sammler und Netzwerker Nicolas-Claude Fabri de Peiresc

Zum Netzwerk von Mersenne

Für die Accademia dei Lincei war der ursprüngliche Ausgangspunkt für eine Beschäftigung mit Mikroskopen zunächst gewesen, dass Galileo Galilei

Zusammengeführt wurden diese französischen und italienischen Beobachtungen zum Teil schließlich von Pierre Borel

Borel

Auch innerhalb der italienischen und französischen Netzwerke lassen sich nur wenige Übereinstimmungen oder Abhängigkeiten hinsichtlich der Thematiken erkennen, mit denen sich die verschiedenen Forscher beschäftigt haben. Ebenso fällt erneut auf, dass der ursprüngliche fachliche Hintergrund der Beobachter eine eher geringe Rolle für die Richtung gespielt zu haben scheint, in der sie ihre Untersuchungen durchführten. Darüber hinaus kann sowohl in diesem Zusammenhang als auch hinsichtlich des englisch geprägten Netzwerkes festgestellt werden, dass vor der Verbreitung des Namens „Mikroskop“ eine ganze Reihe verschiedener Begriffe für das neue Instrument verwendet wurde. Einige dieser Namen betonen eher seinen neuen Charakter, andere dagegen eher die Kontinuität mit bisherigen optischen Hilfsmitteln. Hieraus könnte man schließen, dass das Mikroskop in diesen Fällen eben nicht als neues Instrument verstanden wurde, sondern hierzu erst bestimmte kontextuelle Bedingungen vorhanden sein mussten.44 Allerdings wird auch hier anhand beigefügter Bemerkungen beziehungsweise Beschreibungen deutlich, dass es sich beim Mikroskop um ein Instrument handelte, dass sich eben nicht unmittelbar aus bereits bekanntem erschloss, sondern gewisser zusätzlicher Erläuterung bedurfte. Unabhängig von dieser Frage deutet sich aber in den verschiedenen Namen erneut an, dass es auch innerhalb der Netzwerke eine gewisse Diversität der Konzepte von mikroskopischer Forschung gab, die bei der Auseinandersetzung mit diesem Thema nicht unberücksichtigt bleiben sollte.

Abb. 1.1: Mikroskopische Beobachter und ihre Netzwerke

Fußnoten

Leeuwenhoek (1939–1999, 2.118–119).

Vgl. die Periodisierung bei Singer (1914, 279) und folgende Bemerkung von Fournier (1996, 4): „The rise to prominence of the microscope began more or less at the same time that the appreciation of the mechanical philosophy gained momentum. Several historians of science have argued that the introduction of the mechanical philosophy into the life sciences was the principal catalyst of the rise of microscopy.“ Verwiesen wird in diesem Zusammenhang beispielsweise auf Beiträge von Meinel (1988) und Wilson (1988), die mikroskopische Beobachtungen wiederum als Beispiel für die Durchsetzung der mechanistischen Philosophie anführen.

Beispiele hierfür sind etwa die Versuche, aus Leeuwenhoeks Beschreibungen Mikro-Organismen mit ihren modernen Namen zu erschließen, wie sie sich etwa in der Edition von Leeuwenhoeks Briefen (Leeuwenhoek 1939–1999) und bei Dobell (1960) finden, oder die sich ebenfalls auf moderne Nomenklatur beziehenden Erläuterungen in der Teilübersetzung der Anatome plantarum von Malpighi bei Möbius (1901, 122–153). Darüber hinaus gehören dazu aber auch Versuche, bestimmte Akteure als „Väter“ von modernen Einzeldisziplinen gegenüber Zeitgenossen zu rechtfertigen, wie z.B. Leeuwenhoek als „Father of Protozoology and Bacteriology“ bei Dobell (1960, 362–387). Hinzu kommen aber auch immer wieder (ab)wertende Kommentare zu bestimmten Aspekten der Vorgehensweise von Forschern, wie etwa wenn Conway Zirkle in seiner Einleitung zu den Werken Nehemiah Grews feststellt: „The less we say about Grew’s chemical interpretations and philosophical speculations, however, the better. Our kindest course of action here is to note that they were no worse than those of his contemporaries. [...] Grew’s greatness lay not in his speculations but in his observations, not in his philosophical orientation but in his hard-headed, empirical search for facts“ (Grew 1682).

Ratcliff (2009, 245–252, 256–257).

Berkel (1982, 199–209).

„In some cases, such as microscopy, it seems more appropriate to talk about a cluster of techniques, involving not only the different instruments with variations in lighting and magnification but also elaborate preparations such as boiling, delamination, the fixation of body parts, staining, and injections“ (Meli 2011a, 359–360; s.a. 1–5, 29–20, 360–361).

Hacking (1983, 167–169, 178–180). Allerdings wird gerade anhand des Kapitels über Mikroskopie, das Hacking als Beispiel anfügt, deutlich, dass auch er sich weiterhin hauptsächlich für die Beziehung von Beobachtungen zu Theorien beziehungsweise zur Realität interessiert (ebd. 186, 208–209).

Poser (1984, 1073); Poser (1992, 2); Poser (2008, 164).

„Als Beobachtung wird eine bewusste Wahrnehmung eines (Beobachtungs-) Subjektes bezeichnet, die absichtlich, aufmerksam-selektiv und planmäßig bestimmte Eigenschaften und Veränderungen eines (Beobachtungs-) Objektes - sei es ein Sachverhalt, seien es Prozesse - mit dem Ziel der Erkenntnisgewinnung vorstellungsmäßig erfasst. So vereinigt die Beobachtung Komponenten, die auf das Beobachtungssubjekt bezogen sind, mit auf das Beobachtungsobjekt abzielenden. [...] In Hinblick auf das Beobachtungssubjekt ist jede Beobachtung von einer Intention getragen, die eine zweckbestimmte Suchhaltung ausdrückt. Dies setzt eine übergreifende Fragestellung, eine implizite oder explizite, rudimentäre oder ausgebildete, subjektive oder konsensuelle Hypothese oder Theorie voraus“ (Poser 1992, 1–2). Dabei kann ferner zwischen inneren (also selbstreflexiven) und äußeren sowie zwischen mittelbaren und unmittelbaren Beobachtungen unterschieden werden (ebd.).

„Jede Beobachtung in den Naturwissenschaften ist eine Zweckhandlung. Der Zweck einer Beobachtung ist immer die Beantwortung einer Ja-Nein-Frage. [...] Pointiert, die Naturwissenschaften finden immer nur das durch Beobachtung, was sie suchen, aber nichts darüber hinaus. Insbesondere finden sie durch Beobachtungen niemals, wonach sie suchen könnten oder suchen sollten. Naturwissenschaft selbst ist kein Widerfahrnis, sondern besitzt als Kultur Handlungscharakter, ist letztlich vorsätzliches Handeln“ (Janich 1992, 33).

Fleck (2006, 58–83).

Steinle (2005, 16–19, 29–30, 304–305, 313–316).

Für eine Zusammenfassung entsprechender Positionen siehe Schickore (2008, v.a. 330–331, 337). Auch Steinle (2005, 16–17, 333–335) und Heering (2010, 794–795) vertreten ähnliche Ansichten.

Pomata (2011, 58–59, 67).

Heering (2007, 364–366).

Daston (2011, 85–87).

Meli spricht mit Bezug auf die mikroskopischen Beobachtungen Malpighis zeitweise von Beobachtungen (Meli 2011b), zeitweise von Experimenten (Meli 2011a), ohne dass die Begriffe zueinander in Bezug gesetzt werden.

Siehe bspw. Lüthy (1995); Wilson (1995, v.a. 176–214); Fournier (1996, 31–32, 179–181, 194–195); Ruestow (1996, 81–84, 131–132, 248); Meli (2011a, 171–173).

Freedberg (1998, 291–292), Cobb (2002, 119).

Forschern, die sich über einen längeren Zeitraum mit mikroskopischen Beobachtungen beschäftigt haben, wird dabei vor allem deswegen mehr Aufmerksamkeit zugestanden, weil sich ihnen im stärkeren Maße die Möglichkeit bot, sich im Beobachten weiterzuentwickeln.

Die entsprechenden Verbindungen werden in den gängigen wissenschaftshistorischen Nachschlagewerken sowie den o.g. Monographien bereits erwähnt, aber im Zusammenhang mit derartigen Periodisierungen in der Regel nicht thematisiert. Nachweise beschränken sich an dieser Stelle auf diejenigen Verbindungen, welche in der Literatur bisher gar nicht oder erst durch neuere Forschung berücksichtigt wurden.

Fournier (1981); Fournier (2007, 225–229).

Oldenburg (1965–1977, 1.178, 219, 226, 228, 230, 246, 248, 250, 322, 335, 343, 346, 354, 355, 362). Bemerkenswerterweise wusste Samuel Hartlib, zu dessen Korrespondenznetzwerk auch Oldenburg gehörte, bereits im Sommer 1655 von Borels Beobachtungen (Greengrass, M., M. Leslie und M. Hannon 2013, 26/41). Power scheint Borels Buch zumindest teilweise gekannt zu haben (s.u. S.

Siehe hierzu die These von Lüthy (1995, 160–327, v.a. 217), dass das Mikroskop als technischer Apparat nicht „erfunden“ wurde.