Chapter structure

- 2.1 Die Frühe Neuzeit in Italien

- 2.2 Bauverwaltung

- 2.3 Bauplanung und Entwurf: Grundsätzliches

- 2.4 Architekten: Vorbild, ‚Antike‘ und institutionelles Umfeld

- 2.5 Planung und Wissen um Umweltbedingungen

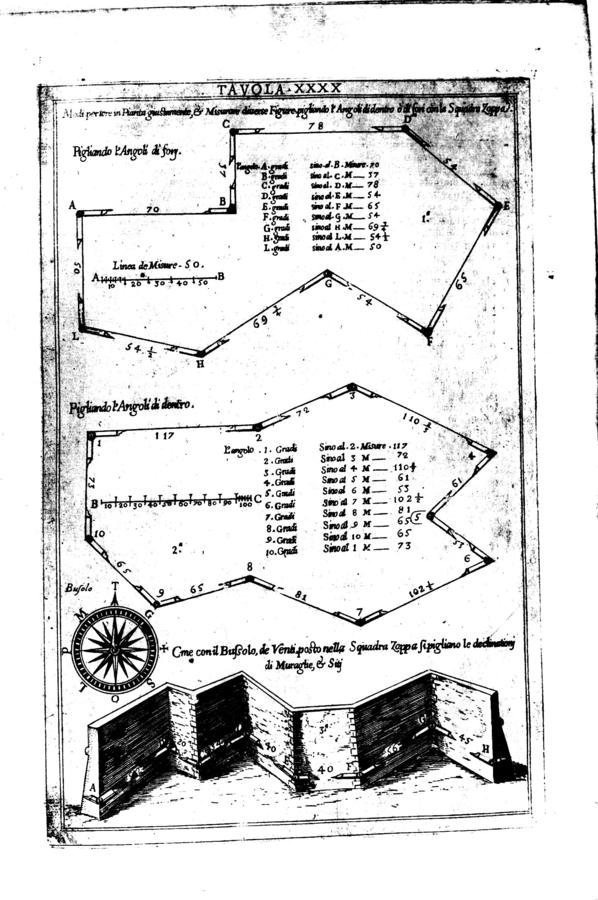

- 2.6 Planungs- und Entwurfstechniken

- 2.7 Logistik

- 2.8 Materialwissen

- 2.9 Bautechniken

- 2.10 Bauleute und Bauprozess

- 2.11 Arten des Wissens und ihre Tradierung

- 2.12 Wissensentwicklung und Innovation

- Fußnoten

Das Bauwesen

2.1 Die Frühe Neuzeit in Italien

2.1.1 Naturräumliche Bedingungen

2.1.2 Staatliche Organisation

Auch wenn die Zahl der konkurrierenden Staaten in

2.1.3 Gesellschaftliche Struktur

Die gesellschaftliche Struktur in den italienischen Staaten der Frühen Neuzeit war durch eine Reihe von Konstanten bestimmt. Zum einen waren dies die feudalen Besitzstrukturen, die sich v. a. im ländlichen

Die Macht des Adels blieb in vielen Bereichen die ganze Frühe Neuzeit hindurch ungebrochen, ständische bzw. durch die Herkunft erworbene Privilegien bestimmten nach wie vor weite Bereiche der Gesellschaft. Das ging einher mit einem Zunftwesen, das im Mittelalter die Stadtrepubliken dominiert hatte und das sich in der Frühen Neuzeit weiter ausdifferenzierte. Wenn auch das neu entstehende Akademiewesen und ein neues Selbstverständnis der bildenden Künstler, das sich seit dem 15. Jahrhundert immer stärker ausgeprägt hatte, eine Schwächung des Zunftwesens und eine gewisse soziale Durchlässigkeit mit sich brachten, so waren doch auch diese Institutionen bestrebt, Privilegien aufzubauen und zu verteidigen.

Ebenso entscheidend war die ungebrochene Vorherrschaft der katholischen Kirche. Eine besondere Dynamik ging dabei von den im Zuge der Gegenreformation neu gegründeten Orden wie den Theatinern, den Oratorianern und vor allem den Jesuiten aus, die mit ihren in den Zentren der Städte errichteten Konventen und den kapillar auf das gesamte katholische

Gleichzeitig gab es eine Reihe von Veränderungen, die sich freilich in den Staaten

Die Veränderungen im Bildungssektor und deren Bedeutung für die Gesellschaft sind bereits mehrfach benannt worden. Die Berufsorganisationen differenzierten sich aus, Akademien im Bereich von Kunst und Wissenschaft wurden gegründet, die Universitäten wurden aus- und zahllose Jesuitenkollegien aufgebaut. All diese Lehrinstitutionen, die nunmehr weite Teile der Bevölkerung erreichten, bildeten sich unter anderem deshalb, weil Wissen durch Verschriftlichung lehrbar geworden war. Ohne den Buchdruck und die graphischen Vervielfältigungstechniken wie Holzschnitt oder Kupferstich, die im 15. Jahrhundert von

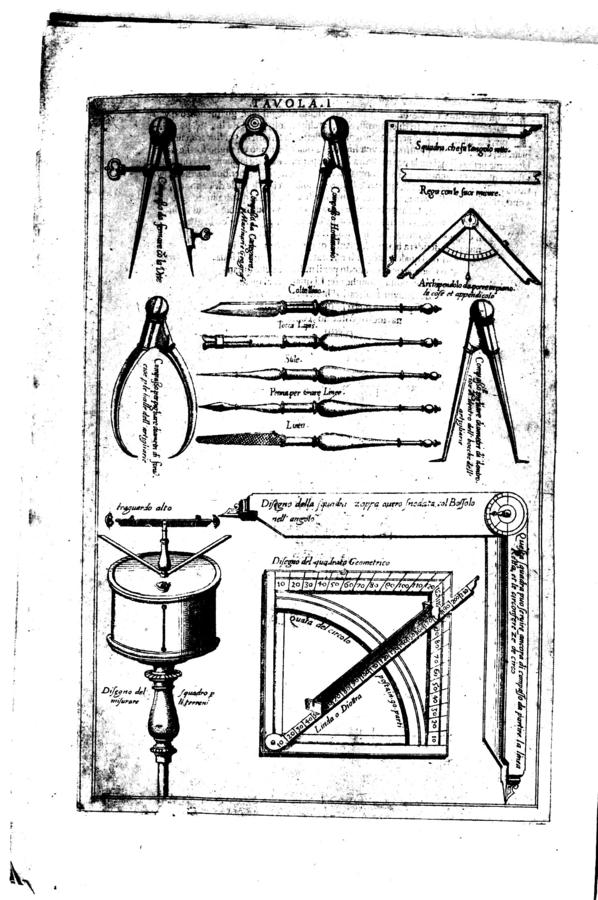

Gleichzeitig wurde das mündlich und praktisch tradierte Wissen abgewertet, auch wenn es keineswegs an Bedeutung für das Bauwesen und die Genese seiner konkreten Resultate eingebüßt hatte. So geriet dieses Wissen in der Frühen Neuzeit vielfach in ein Spannungsfeld: Handwerkstechniken, wie etwa Holzkonstruktion, wurden einerseits Thema von Buchpublikationen, andererseits ließen sich die manuellen Implikationen dieses Wissens und das so entscheidende Element der ,Erfahrung‘ in Büchern nicht festhalten.

2.1.4 Standardbauaufgaben und besondere Architekturleistungen

Im Bereich des Kirchenbaus wirkte das Konzil von

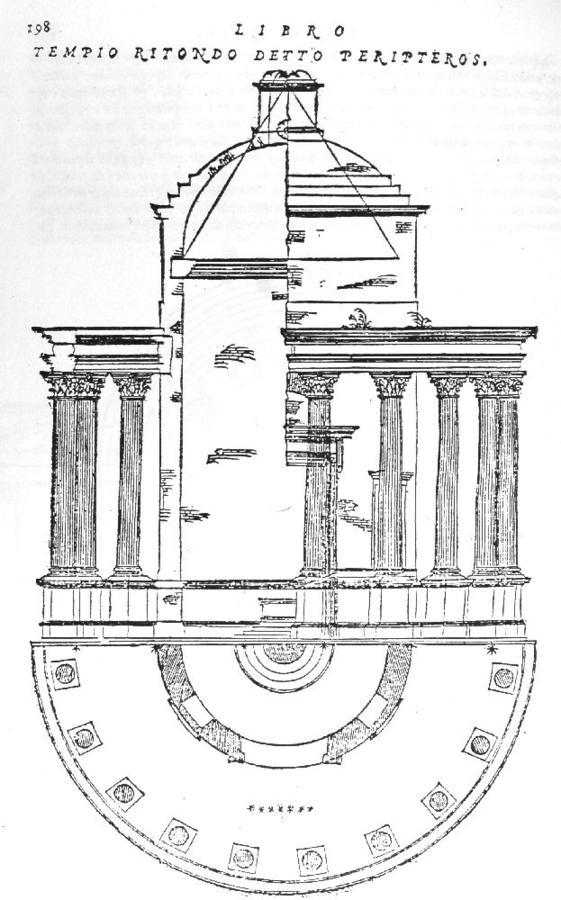

Der Bau der Großkuppeln in

Eine besondere Architekturleistung der Frühen Neuzeit in

2.2 Bauverwaltung

2.2.1 Kuppel von S. Maria del Fiore

Die Verwaltungsstruktur der Opera bildete sich erst in den Jahren nach 1331 heraus.11 Geleitet wurde sie von vier Operai, die vier, ab 1338 sechs Monate amtierten und jeweils in Zweiergruppen gegeneinander versetzt gewählt wurden, so dass sich eine flüssigere personelle Verzahnung ergab. Die Wahl sowie das vorherige scruptinium der möglichen Kandidaten oblag den Konsuln der Arte della Lana. Die Operai genossen volle Autorität über die Belange des Baues; in besonders wichtigen Fragen (etwa der Beschlussfassung über Projekte) entschieden sie mit den Zunftkonsuln gemeinsam. Ihnen standen als einziger hauptamtlicher Mitarbeiter ein Notar sowie für die Buchhaltung ein camerarius zur Seite, dem angesichts der zunehmenden Komplexität seiner Aufgaben eine wachsende Anzahl von Assistenten zugeordnet wurde.12 Bei Entgegennahme der für die Opera bestimmten Summen sowie bei Auszahlungen bedurfte er zudem der Anwesenheit des Notars, der auch den gemeinsam mit den Operai vorzunehmenden monatlichen Bücherabschluss zu protokollieren hatte. In den 1350er Jahren kam das Amt des Proveditore hinzu, der als „Bindeglied zwischen dem eigentlichen Bauvorgang und dem Verwaltungsapparat“ fungiert zu haben scheint. Ihm oblagen die Überwachung von Quantität und Qualität der geleisteten Arbeit, Kontrolle und Abrechnung der Lieferungen, die Durchsetzung von Verwaltungsbeschlüssen ebenso wie das Erwirken von Genehmigungen für Änderungen oder Fortführung begonnener Arbeiten etc. Auch ihn unterstützten mehrere Assistenten.13 Die Ausdifferenzierung und Erweiterung der Ämterstruktur in der Opera lässt klar erkennen, dass man die besonderen Anforderungen, die eine Baustelle dieser Größe und dieses technischen Anspruchs stellte, erst schrittweise erkannte und entsprechend reagierte.

Als eigentlicher Bauleiter amtierte der capomaestro. Er war jedoch keineswegs automatisch auch der Entwerfer für die am Bau auftretenden Gestaltungsaufgaben. Gerade in den Jahren der Vorbereitung des definitiven Projektes (1366/67) setzte die Opera verstärkt auf Maler und Steinmetzen, d. h. auf Bildkünstler, denen offenbar höhere gestalterische Kompetenz zugetraut wurde.14 Die capomaestri waren demgegenüber in erster Linie Bautechniker, die zwar auch Entwürfe vorlegen konnten, ihre eigentliche Tätigkeit aber unabhängig von Erfolgen in diesem Bereich ausübten.

Charakteristisch für die

Der Bau der Kuppel, der ab 1417 vorbereitet wurde, stellte nochmals bedeutend höhere Anforderungen als die übrigen Bauteile, bautechnischer ebenso wie -organisatorischer Art. Im August 1418 wurde ein öffentlicher Wettbewerb für ein Modell oder eine Zeichnung zur Wölbung der Kuppel ausgeschrieben. Die Tradition der Entscheidungsfindung durch Wettbewerbe wurde also fortgesetzt; daran sollte sich auch nichts ändern, als es 1436, nach Vollendung der eigentlichen Kuppelwölbung und auf der Höhe von

Im November 1419 richtete die Arte della Lana den Ausschuss der Quatuor offitiales Cupule ein: Für jeweils sechsmonatige Amtsperioden gewählt als sollicitatores et conductores hedifitii prelibati (Antreiber und Geschäftsführer der vorgesehenen Bauten), hatten sie für den reibungslosen Ablauf des Kuppelbaus zu sorgen; sie besaßen dabei die gleichen Vollmachten wie Operai und Zunftkonsuln, mit der Ausnahme, dass sie ohne deren Zustimmung keine eigenständigen Beschlüsse fassen konnten.22 Offensichtlich befand man die bisherige Verwaltungsstruktur für die Durchführung eines so komplexen Bauvorhabens für nicht mehr ausreichend. Die Bauleitung wurde einem Triumvirat übertragen:

Schon den Zeitgenossen galt

Die Ernennung der drei Proveditoren scheint zunächst auf Widerruf erfolgt zu sein; seit 1426 wurden

Ein Unternehmen wie das der Kuppel erforderte neue Wege im Hinblick auf die rationale

Die Buchführung erfolgte in der Domopera in verschiedenen Serien. Die umfangreichste bilden die ab April 1362 erhaltenen Quaterni deliberationum, heute Bastardelli di Deliberazioni e Stanziamenti genannt: in lateinischer Sprache verfasste, kladdenartige Bücher, die jeweils ein halbes Jahr umfassten und vom Notar der Opera geführt wurden. Sie enthalten, jeweils in Untergruppen gegliedert, Beschlüsse (deliberazioni), stanziamenti, catture, fideiussioni. Zwischen 1406 und 1446 gab es parallel auch in Italienisch abgefasste Bastardelli di Stanziamenti e Ricordanze. In Latein sind die Libri di deliberazioni geschrieben, die den Bau betreffende Beschlüsse der Operai sowie der Konsuln der Arte della Lana enthalten. Schließlich wurden vom Kämmerer der Opera Kassenbücher (Quaderni di cassa) geführt, die, ab 1434 erhalten, in doppelter Buchführung angelegt sind. Nur ein Journal hat sich aus dem für uns relevanten Zeitraum erhalten; es mag aber solche für weitere Jahre gegeben haben.

Den Institutionalisierungsgrad der Opera spiegelt die Art und Weise wider, wie die

Was sich mit der Verwaltungsreform von 1331 in Bezug auf die Finanzierung vor allem änderte, war die Tatsache, dass die Zuwendungen der Opera nun ohne zeitliche Begrenzung festgeschrieben wurden.39 Der geringe Baufortschritt der vergangenen Jahrzehnte hatte offenbar die Einsicht befördert, dass ohne eine langfristige finanzielle Sicherung ein Bauprojekt dieser Größenordnung nicht zu stemmen sein würde. Diese Einkünfte hatten drei Standbeine: zum einen direkte kommunale Finanzierung, d. h. einen bestimmten Anteil an verschiedenen Einkünften der Kommune; zum zweiten indirekte kommunale Finanzierung, die also nicht aus den Einkünften der Kommune stammten, der Opera aber aufgrund kommunaler Gesetze zustanden; schließlich, wenn auch erst ab 1380, eine eigenständige Finanzierung dank der Überschreibung ausgedehnter Waldgebiete im

Allerdings sind hierbei gewisse Abstriche zu machen. Denn einerseits wurde die Opera gerade im späten 14. Jahrhundert auch zu zweckfremden Bauunternehmungen (wie der Loggia dei Signori) herangezogen, bei denen man sich ihrer technischen und administrativen Kompetenz gleichermaßen versichern wollte.41 Andererseits bestand immer die Möglichkeit, die Zahlungen an die Opera vorübergehend auszusetzen, wenn etwa militärische Erfordernisse dies nötig machten. Die Rückzahlung der einbehaltenen Gelder konnte erhebliche Zeit in Anspruch nehmen.42 Überdies waren gerade die der Opera gesetzlich zustehenden Einkünfte in der Praxis nur schwer einzutreiben. So vermieden es Erben und Notare immer wieder, Testamente an die Opera zu melden.43 Und um die direkten Abgaben in vollem Umfang zu erhalten, musste die Opera gar Beamte bei den abgabepflichtigen Behörden unterhalten, die den korrekten Zufluss der Mittel an den Dombau zu überwachen hatten.44 Die Rechte über die ‚grazie fiscali’ schließlich kamen zuweilen nur mit jahrzehntelangen Verspätungen in der Kasse der Opera an.45 Dennoch stellten die langfristigen gesetzlichen Regelungen der Einnahmen eine wesentliche Voraussetzung für das schließliche Gelingen des Dombaues dar.

Die erheblichen Vorteile des

2.2.2 Reverenda Fabbrica di San Pietro

Es mutet angesichts der in

Eine Reform erfuhr die Administration unter

Die dritte große organisatorische Veränderung unter

Die Finanzierung des Bauvorhabens erfolgte wie unter

Ab 1516/17 entzogen der allgemeine Ruin der päpstlichen Finanzen durch

Außerordentlich weitreichend waren die Vollmachten, die

Großbaustellen wie die des

2.2.3 Santa Maria delle Carceri, Prato

Als Behörde zur Ausführung und Verwaltung des Baues fungierte jeweils die dem Träger direkt unterstellte Opera. In

Die Aufgaben und Kompetenzen der Opera, insbesondere in Relation zu denen der übergeordneten Behörde, waren von Fall zu Fall unterschiedlich definiert. Die Opera der Madonna delle Carceri besaß volle Kontrolle über die Verwaltung der Einnahmen, ähnlich wie etwa in

Woher kam das Geld? Das Fundament der Einnahmen legten bei den Sanktuarien stets die Spenden der Gläubigen und Pilger. In

1den Opfergaben am Altar des wundertätigen Bildes (cassecta delle elemosine dell’altare);

2den Messopfergaben (cassecta delle elymosine delle messe);

3den Einnahmen aus dem Kerzenverkauf (cassecta di chi vende le candele e lo sportello de’ mocholi);

4dem gebrauchten Wachs (cassone della cera vechia), das zur Wiederverwendung zurückgegeben wurde.91

U. U. konnte eine Auftrag gebende Kommune auch Sondersteuern oder -abgaben einführen, um den Bau der Kirche langfristig abzusichern, wie etwa beim Bau der Madonna dell’Umiltà in

Bei der Verwaltung von Kult und Baustelle griff die Kommune bisweilen auf bewährte eigene Strukturen zurück. So spielten in

Das Prozedere der Zahlungen ging in

Der Camerlengo hatte in

Als Architekt der Madonna delle Carceri wurde, offenbar auf Wunsch Lorenzo il

Die Steinmetzarbeiten wurden im wesentlichen von Lorenzo di

2.2.4 Städtische Statuten und Bauvorschriften

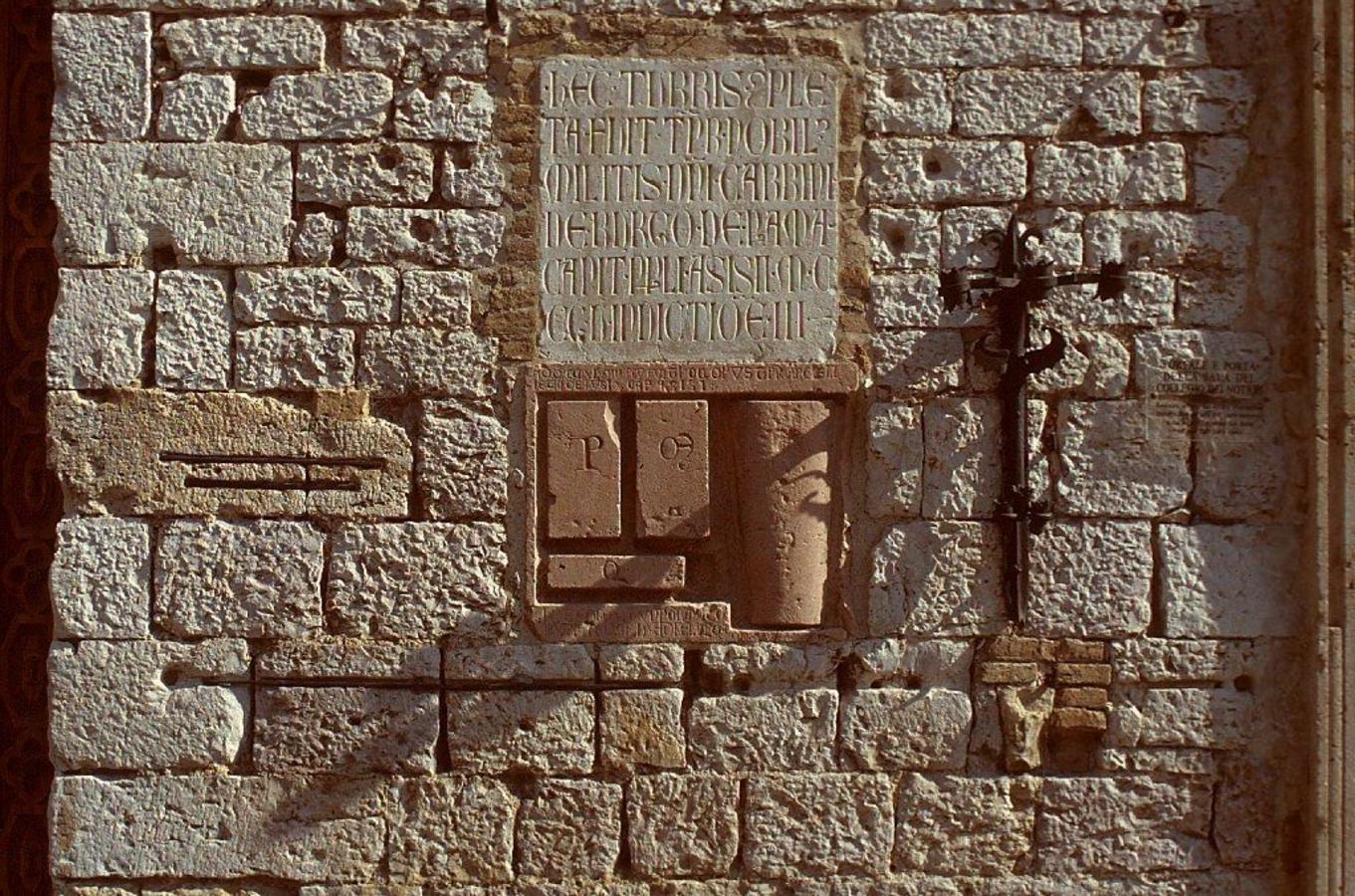

Abb. 2.1: Ziegel- und Dachziegelmodelle am Rathaus von

Die Stadtstatuten sind ein das Mittelalter und die Neuzeit übergreifendes Phänomen. In

Abb. 2.2: Ziegel- und Dachziegelmodelle am Rathaus von Gubbio (Foto: M. Quast).

2.2.5 Capitolati, cottimo und andere bauspezifische Organisationsformen

In einer vergleichenden Untersuchung von römischen conti, capitolati und misure e stime bemerkt Cirielli, dass diese Dokumente jeweils gleichartig aufgebaut sind und vermutet, dass es im 17. Jahrhundert eine Art Referenztext gegeben hat. Aus wissenhistorischer Sicht kann dies bedeuten, dass ein capitolato vom anderen abgeschrieben und lediglich projektspezifisch angepasst wurde und sich auf diese Weise ein Standard herausbildete. Cirielli berichtet, dass die capitolati im konkreten Fall nicht allzu rigide eingesetzt wurden. Das vor Baubeginn erstellte capitolato hinderte die Bauleute im konkreten Fall keineswegs daran, darüber hinaus gehende Arbeiten während des Bauprozesses zu vereinbaren und preislich festzulegen. Beim Bau von Sant’Ivo in

2.2.6 Die Capitani di Parte Guelfa und die Ufficiali di Torre

Ein im vorliegenden Text bislang noch nicht behandelter Bereich des Bauwesens sind die Infrastrukturen, also Straßen, Wasserversorgung, Kanalisation, Festungsbau und Wasserwege. Die Instandhaltung der Straßen im Stato Fiorentino war bereits im 14. Jahrhundert institutionell organisiert. Aus dem Jahre 1318 datiert eine Aufteilung der Zuständigkeiten für die Instandhaltung der Straßen auf die Kirchengemeinden. Hinzu kam für

Die Capitani di Parte Guelfa waren bereits ca. 1250 ins Leben gerufen worden und hatten zunächst die Aufgabe, die Ghibellinen sowie die Feinde der Repubblica Fiorentina zu verfolgen sowie die

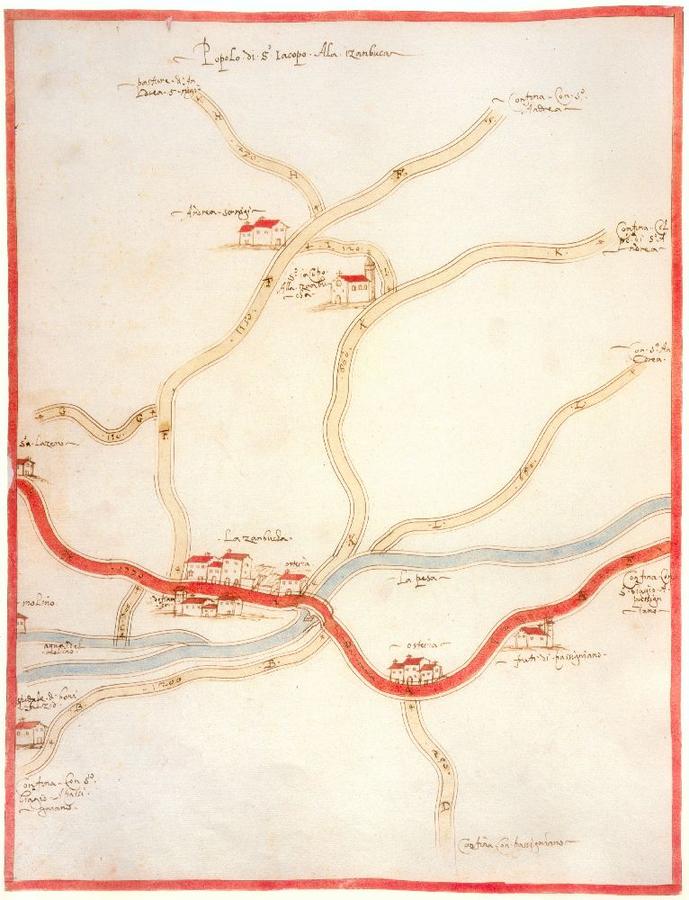

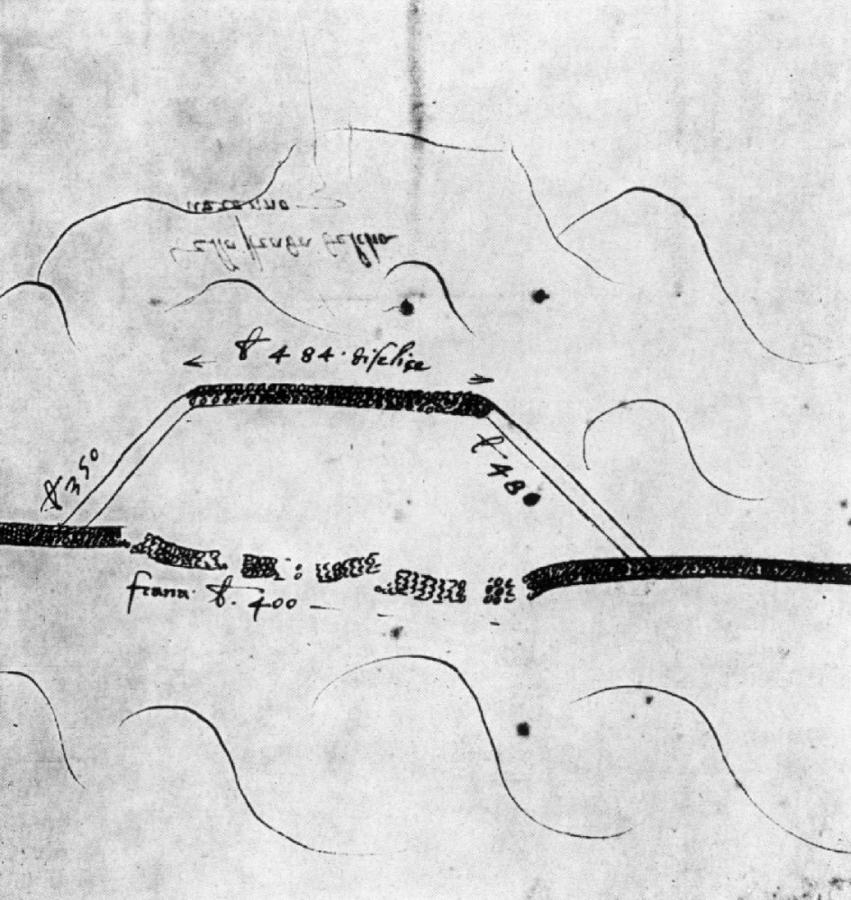

Grundlage der administrativen Tätigkeit war die Dokumentation der Straßen. Während sich die Ufficiali di Torre im 14. Jahrhundert geschriebener Verzeichnisse bedienten, in denen die Straßenabschnitte, für die die einzelnen Kirchengemeinden zuständig waren, genau vermessen und beschrieben waren, wurden diese beschreibenden Informationen ab 1461 durch ein Kartenwerk ergänzt. Der Kartensatz wurde bis 1576 laufend annotiert und aktualisiert und blieb offenbar auch nach dem neuen censimento aus den Jahren 1580–95 (Abb. 2.3) weiter gültig, zumal 1664 eine Kopie des älteren Kartensatzes angefertigt wurde.117 In den schematischen, also nicht topographisch genauen Karten wurden alle Straßen dargestellt. Ausgehend von den Kreuzungen wurden die genauen Längen derjenigen Straßenabschnitte in braccia eingetragen, die von der jeweiligen Gemeinde instandzuhalten waren. Hinzu kamen die Beschreibungen der Straßen.

Ein Dauerproblem der Parte und ihrer Vorgängerinstitutionen seit dem 14. Jahrhundert bis zur Auflösung der Parte im 18. Jahrhundert war es, die Gemeinden dazu zu zwingen, ihren Instandhaltungspflichten nachzukommen. So wurden die Straßeninspektoren im 14. und 15. Jahrhundert regelmäßig bestochen, bis die Ufficiali di Torre sich schließlich gezwungen sahen, in den Jahren 1459–61 in einem Kraftakt die erforderlichen Straßenbauarbeiten direkt auszuführen und den jeweiligen Gemeinden in Rechnung zu stellen. Aber auch in den Jahrzehnten danach und im 16. Jahrhundert kamen die Gemeinden ihren Instandhaltungspflichten nicht nach. Daraufhin wurden die Zuständigkeiten ab 1574 umgeschichtet. Zwei der capomaestri der Parte wurden zu Ufficiali dei fiumi ernannt. Sie hatten auch die Zuständigkeit für die Straßen, wurden besser bezahlt und bekamen Tagegeld auf Inspektionsreisen. 1578 wurde für den Stato Fiorentino (ohne

Der Bau von

| Bolognese | 11.568 |

| Firenze – Faenza | 2.478 |

| Firenze – Terra del Sole | 7.168 |

| Maestra del Mugello | 4.623 |

| Valtiberina | 1.761 |

| Maestra del Casentino | 4.442 |

| Maestra del Valdarno sup. | 8.295 |

| Volterrane | 7.542 |

| Pisana | 6.659 |

| Empolese | 925 |

| Romana | 4.685 |

| Firenze – Pistoia | 2.511 |

| di Firenze | 1.381 |

Tab. 2.1: Kosten für Straßenbau und -instandhaltung im Zeitraum 1587–1608, Angaben in Scudi. Quelle: Gallerani and Guidi 1976, 329.

Tab. 2.1: Kosten für Straßenbau und -instandhaltung im Zeitraum 1587–1608, Angaben in Scudi. Quelle: Gallerani and Guidi 1976, 329.

Abb. 2.3: Parte Guelfa, Karte der Straßen, für deren Instandhaltung die Gemeinde von ‚S. Iacopo a la Zambuca‘ (Sambuca) verpflichtet war und strada maestra (im Bild dunkelgrau), 1580–1595 (© Archivio di Stato di

Zu den konkret ausgeführten Straßenbauarbeiten gibt es für das 13. und 14. Jahrhundert praktisch keine Quellen, da die Aufzeichnungen der Ufficiali di Torre und der Parte Guelfa (s. u.) durch einen Brand 1566 zum großen Teil verloren gegangen sind. Ab dem späteren 16. Jahrhundert und insbesondere für die Regierungszeiten von

Aus dem 17. Jahrhundert sind eine Reihe von Mitgliedern der Parte Guelfa bekannt, u. a. der Festungsbauingenieur Jacopo

Ein anderes Beispiel für eine Aufsicht führende Baubehörde sind die für die städtebauliche Entwicklung Roms zuständigen Maestri delle Strade. Diese waren nicht nur eine Verwaltungsbehörde, sondern dienten den Päpsten zur Durchsetzung ihrer jeweiligen Stadtentwicklungspolitik, die die Rolle der Stadt als Zentrum der katholischen Christenheit ästhetisch unterstreichen sollte.

Abb. 2.4: Darstellung des Erdrutsches zwischen

2.2.7 Maestri delle Strade, Rom

Die römische Institution der Maestri delle Strade ist bereits im 13. und 14. Jahrhundert dokumentiert und hat ihre Wurzeln in der Stadtverwaltung des antiken

Im Laufe des 15. Jahrhunderts gelangten die Maestri unter die Kontrolle des Papsttums, das sich seit

Ab dem Jahre 1425 sind die Namen der Maestri delle Strade beinahe lückenlos bekannt.138 Viele der Maestri waren für ein Jahr im Amt, mehrfach wurden dieselben Personen aber bis zu drei mal hintereinander wieder eingesetzt und kehrten bisweilen nach einigen Jahren Unterbrechung erneut in das Amt zurück. Während – zumindest im 17. und 18. Jahrhundert – die Maestri selbst den höchsten sozialen Schichten Roms entstammten, waren die Sottomaestri oft Baufachleute.139 Im Jahre 1646 bekleideten unter anderem Francesco

Aus dem 17. Jahrhundert haben sich zwei Libri litterarum patentium mit Aufzeichnungen der Maestri delle Strade im Archiv der Doria Pamphilj erhalten, die einen Einblick in die Arbeit der Institution in den Jahren 1641–1655 geben.142 Schon die Durchsicht dieser Quellen zeigt, dass jeder Umbau eines Gebäudes, der eine Veränderung des physischen Erscheinungsbildes der Stadt bedeutete, einer Genehmigung bedurfte. In den Büchern wurde für komplexe Fälle zudem skizzenhaft festgehalten, wofür eine Genehmigung beantragt bzw. erteilt wurde. Die Vorgänge reichen von der Errichtung von Strebepfeilern im Straßenraum, der Überbauung von Gassen oder der Errichtung von Zugangstreppen zu Kirchen im öffentlichen Straßenraum, bis zur Beseitigung von Rücksprüngen bzw. der Begradigung von Palastfassaden. Letztere Maßnahmen bedeuteten für den Bauherrn einen Raumgewinn im Palastinneren und bereicherten gleichzeitig den Stadtraum um eine weitere repräsentative Fassade.

2.3 Bauplanung und Entwurf: Grundsätzliches

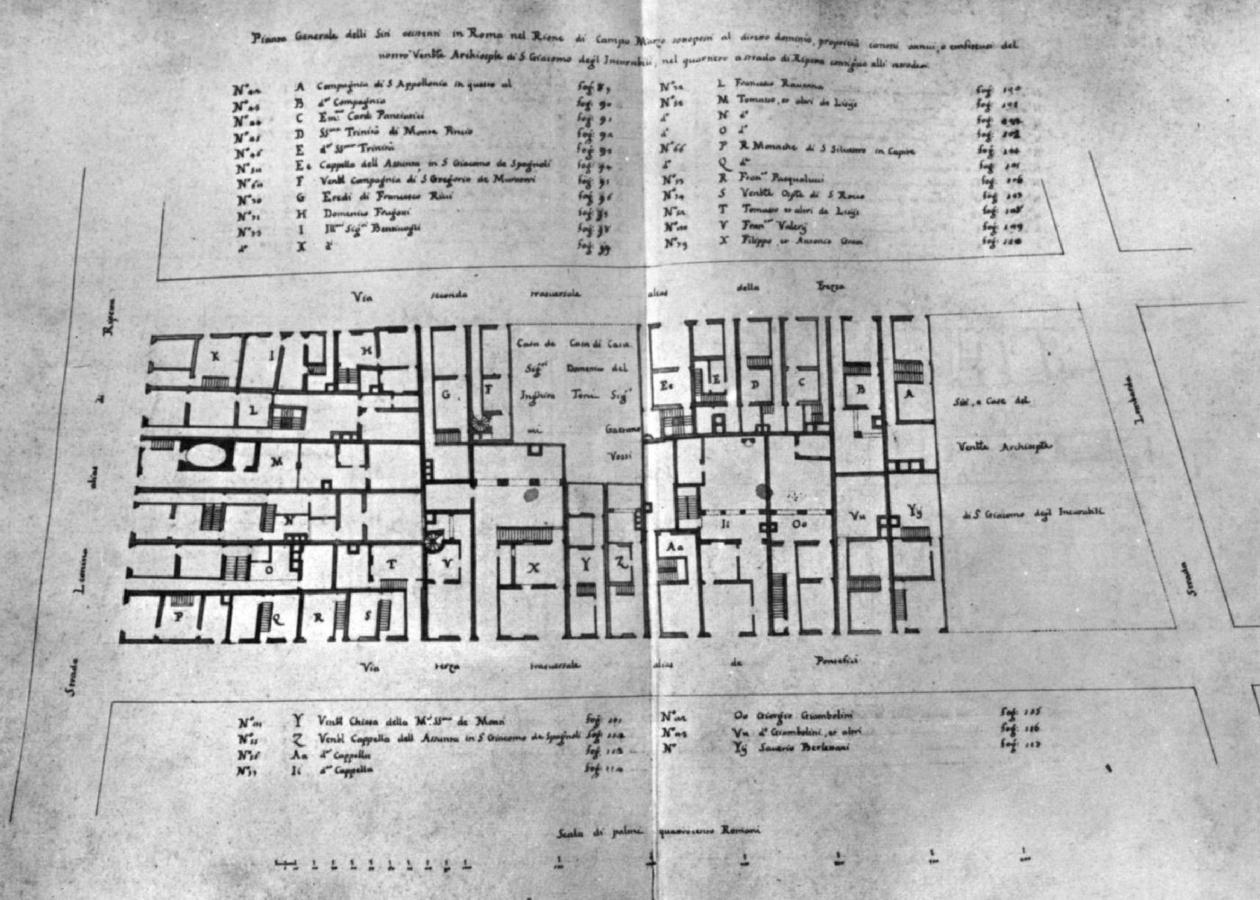

Abb. 2.5: Straßengeviert an der Via Ripetta in

Die Konzentration des Textes auf die Qualifikation und die Entwurfsausbildung der Architekten darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass in der Praxis ein großer Teil der Bauten von Personen ohne Schulung in Entwurfsfragen entwickelt wurde. Diese Personen trafen nicht nur Entscheidungen hinsichtlich der Wahl der Bautechniken und der Vorbereitung der Baustelle (Planung im weiteren Sinne), sondern legten auch Form, Bautyp und die räumliche Konzeption der Bauten fest (Entwurf). Ein Beispiel dafür mag der Neubau einfacher Stadthäuser im

Ein ganz anderes Feld der Planung ohne Architekten erschließt die

2.4 Architekten: Vorbild, ‚Antike‘ und institutionelles Umfeld

2.4.1 Erforschung der Antike als Selbstausbildung der Architekten im 15. und frühen 16. Jahrhundert

| Vitruv/Barbaro (1567) | Ligorio (1553) |

|---|---|

| 1. ‚Lettere‘ (Grammatica) | … |

| 2. ‚Disegno‘ | ‚Sculpire‘ ‚Dipingere‘ ‚Inventioni proportionabili‘ |

| 3. ‚Geometria‘ | ‚Semetria‘ (Simmetria o Geometria?) |

| 4. ‚Prospettiva‘ (Ottica) | ‚Prospettrica‘ |

| 5. ‚Aritmetica‘ | ‚Eremetrica‘ ‚Matematica‘ |

| 6. ‚Storia‘ | ‚Historia‘ |

| 7. ‚Filosofia‘ | ‚Philosophia‘ ‚Moralità‘ |

| 8. ‚Phisiologia‘ | … |

| 9. ‚Musica‘ ‚Hydraulica‘ | ‚Musica‘ |

| 10. ‚Medicina‘ | ‚Medicina‘ |

| 11. ‚Leggi‘ (Diritto) | … |

| 12. ‚Ragioni del cielo e delle stelle‘ (Astronomia) | ‚Astronomia‘ ‚Cosmographia‘ |

| 13. … | ‚Geografia‘ ‚Topographia‘ |

Tab. 2.2: Disziplinen der Architekturausbildung. Quelle: Madonna 1980, 262.

Tab. 2.2: Disziplinen der Architekturausbildung. Quelle: Madonna 1980, 262.

Das Studium der antiken Kultur im weitesten Sinne und auch der antiken Architektur war ab dem späten 14. Jahrhundert von

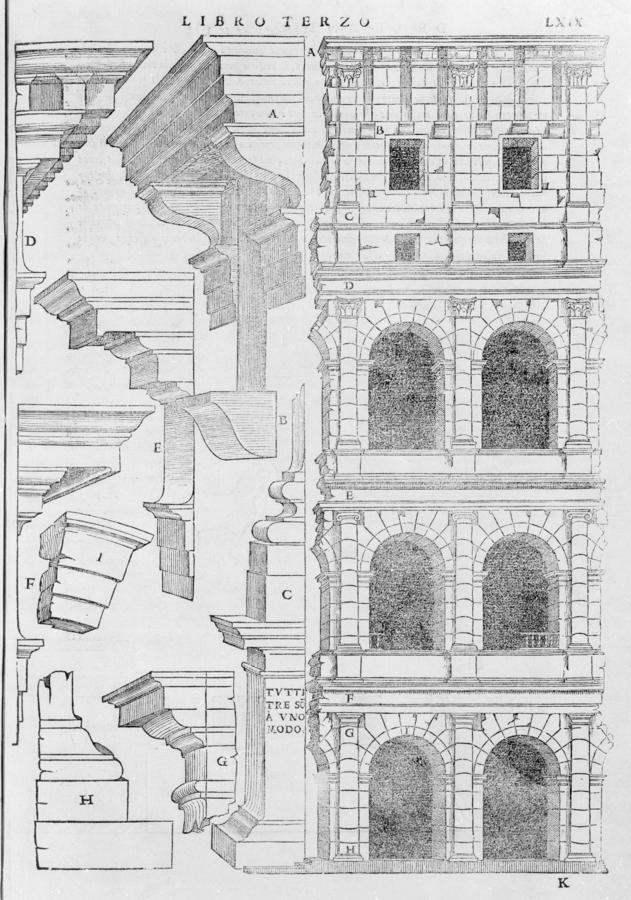

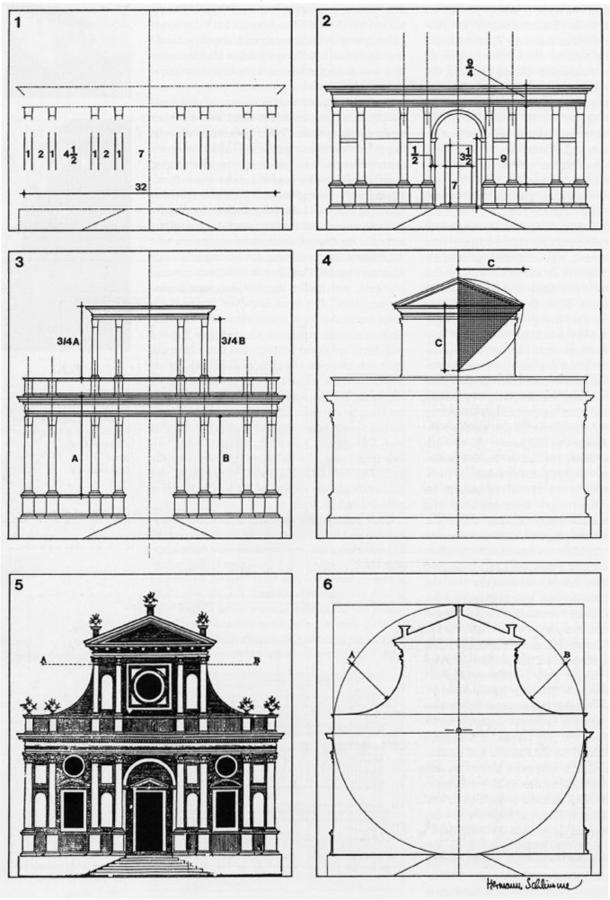

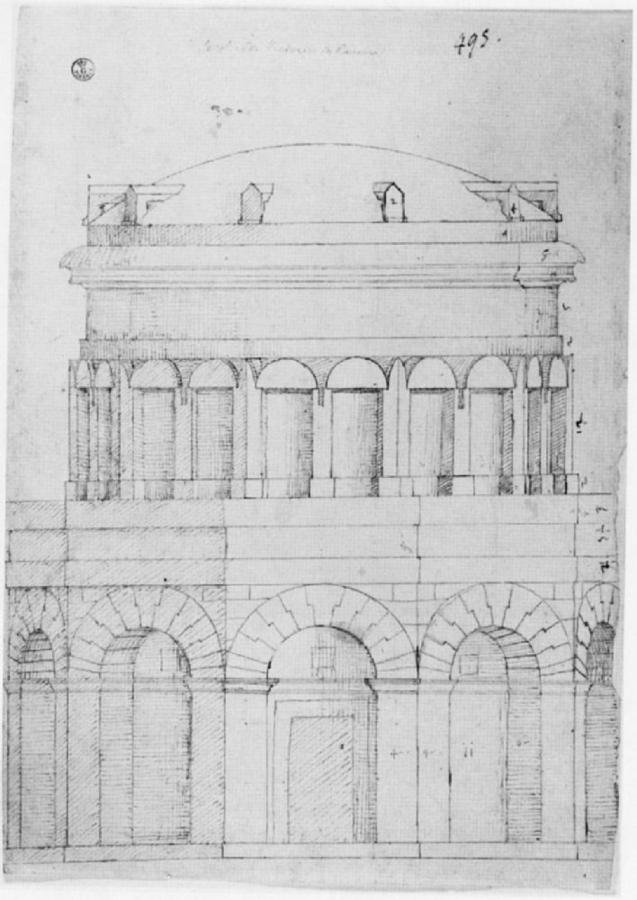

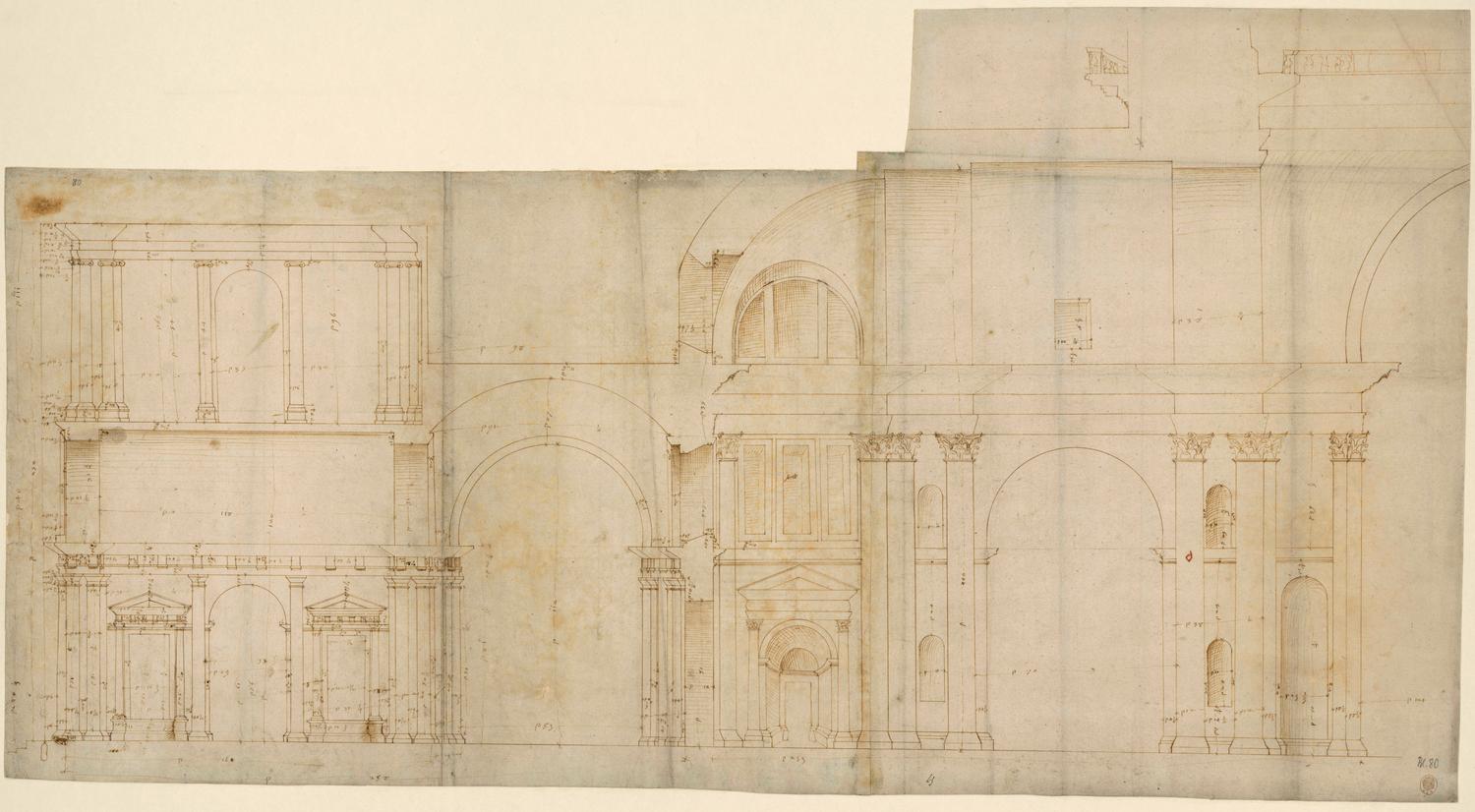

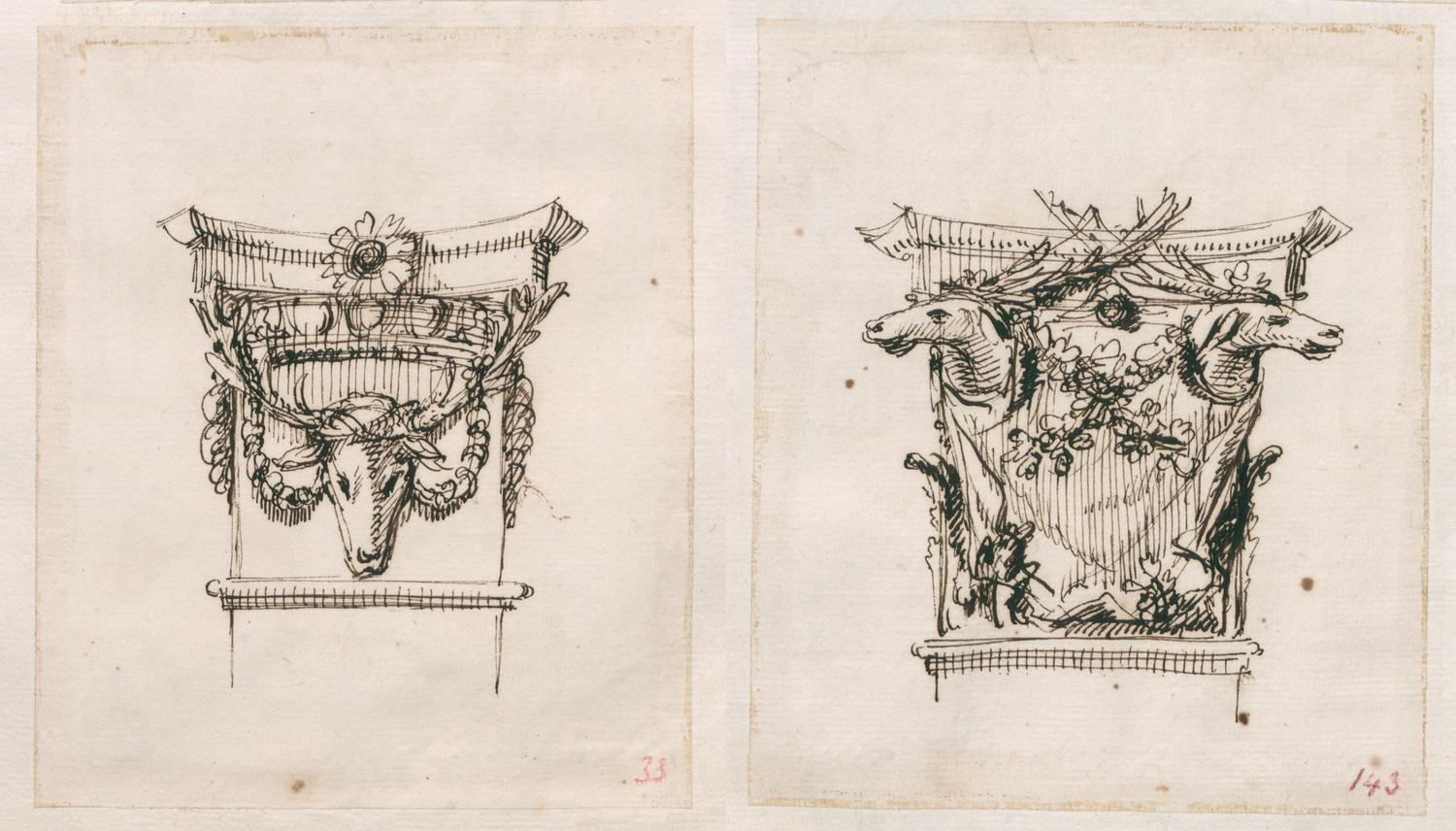

Abb. 2.6: Sebastiano

Abb. 2.7: Sebastiano

Die Studien der antiken Architektur bauten aufeinander auf.

2.4.2 Entwurfsleitendes Motiv ‚Antike‘

Wie gingen die Architekten mit dem entwurfsleitenden Motiv ,Antike‘ um? Um diese Frage im Sinne einer Wissensgeschichte der Architektur anzugehen, sollen im Folgenden einige Aspekte angesprochen werden. Zudem sei verwiesen auf den Abschnitt 2.9, wo es unter anderem um die Realisierung einer Formensprache all’antica mit den im 15. Jahrhundert zur Verfügung stehenden

Abb. 2.8:

Filippo

Ein Beispiel für einen anders gearteten Umgang mit der Antike ist der Bau bzw. der grundlegende Umbau des Palazzo del Podestà in

Wie ging der bereits zitierte

Abb. 2.9: Sebastiano

Mit der Villa wurde ein Bautypus aus der Architektur der römischen Antike übernommen, der im traditionellen Bauwesen am Anfang der Frühen Neuzeit nicht vorhanden war. Ein Beispiel ist

Lassen sich aus den qualitätvollen Entwürfen eines

…certi architetti prattichi intorno alle fabbriche solamente per via di materia e discorso di fare, senza alcuna invenzion loro, di quali ne è piena tuttal’Italia, mercè [sic] di Sebastiano Serlio, che veramente ha fatto piú mazzacani architetti, che non aveva egli peli in barba.169

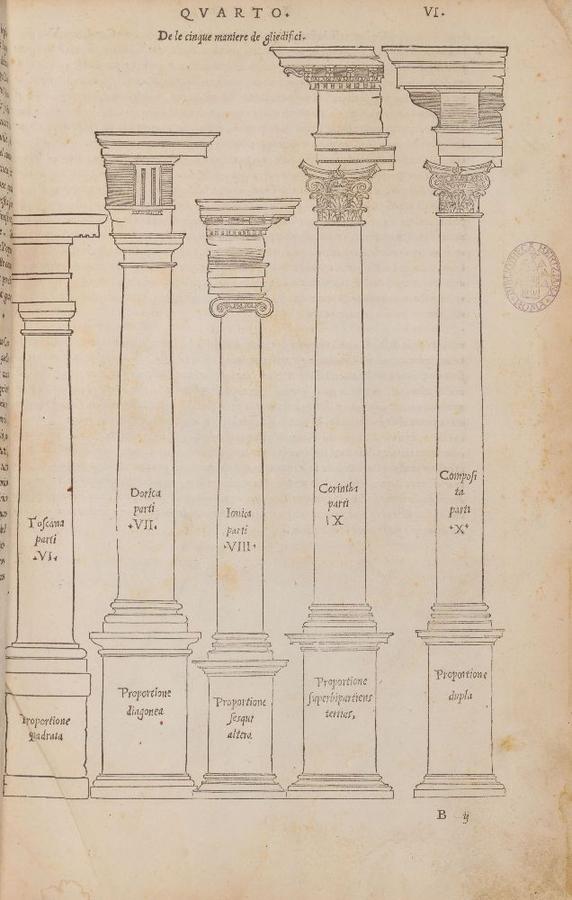

Man kann es auch positiv formulieren: Dank der Architekturtraktate war der Architektur-Entwurf lehrbar geworden. Entscheidend in diesem Zusammenhang sind die in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts gegründeten Akademien in

2.4.3 Die Accademia del Disegno

Die Accademia del Disegno wurde im Jahre 1563 unter Federführung von Giorgio

Wer wurde Architekt in der Renaissance? Die Architekten der Renaissance verstanden sich als Künstler des disegno. Diese Betonung des künstlerischen Anteils an der Arbeit des Architekten kann als Tendenz lange zurückverfolgt werden. Im Jahre 1334 war mit

Welches waren die Prinzipien der Ausbildung an der

An der Akademie wurden regelmäßige Mathematik-Vorlesungen organisiert.184 Mathematik galt als der Schlüssel, um die sichtbare Welt zu verstehen. Wer die mathematischen Grundlagen der Natur, d. h. Geometrie, Perspektive, Arithmetik und damit auch die der Natur innewohnenden Proportionssysteme begriffen hatte, konnte die Natur in Kunstwerken darstellen bzw. neue Kunst- und Bauwerke im Sinne der Naturregeln konzipieren. Von diesen mathematischen Wissenschaften oder auch Künsten gewinne die Malerei Perspektive und Symmetrie. „Symmetrie“ meint in der Malerei-Theorie ebenso wie in

Eine architekturspezifische (Entwurfs-)Lehre an der Accademia del Disegno ist über mehrere Quellen nachweisbar. Dazu gehören neben den Statuten v. a. Aussagen Gherardo

2.4.4 Die Querelle des Anciens et des Modernes

Für die ästhetischen Diskussionen der Aufklärung war die Frage des Geschmacks von besonderer Bedeutung, womit die Bedienung des Geschmacks (in

Die Erörterung des bon goût im Jahre 1672 führte angesichts der Bewusstheit des subjektiven Charakters von Geschmack zu der vorläufigen Einigung, dass man als geschmackvoll bezeichne, was intelligenten Menschen gefalle.197 Die Bindung des Geschmacks an die Urteilsfähigkeit bestimmter Personenkreise sollte verhindern, dass die Bildung ästhetischer Kriterien, mit Hilfe derer man ja die angestrebte Normativität herzustellen gedachte, insgesamt in Frage gestellt würde.198 François

Das Verständnis von Proportion als arbiträrer Größe resultierte wesentlich aus der damals empirisch neu gewonnenen Einsicht, dass sich die Existenz einheitlicher und dadurch verbindlicher Säulenproportionen als Kriterium objektiver Schönheit bei dem Vergleich antiker Werke und dem Studium von

Noch vor der Gründung der

Einen wichtigen Beitrag zu der in

2.4.5 Die Accademia di San Luca

Die personelle Struktur der Akademie sah an höchster Stelle das Amt des principe vor, der jährlich gewählt und von zwei rettori und vier consiglieri assistierend unterstützt wurde. Die vier beratenden Ämter der consiglieri hatten durch zwei Maler, einen Bildhauer und einen Architekten besetzt zu werden. Die Akademie war mit der Zielsetzung gegründet worden, die im Verfall begriffenen Künste über die Etablierung eines höheren Standards der Künstlerausbildung zu erneuern. Die Aufgabe der gewählten accademici bestand folglich darin, den Studenten in ihrer jeweiligen Kunstgattung Unterricht zu erteilen, der an jedem Sonn- und Feiertag nach der Messe stattfand. In den Statuten von 1617, 1675 und 1715/16 findet sich wiederholt der nicht erwiesenermaßen auch umgesetzte Vorschlag, den Unterricht täglich abzuhalten, wie dies an der 1666 gegründeten Accademia di

Gemäß Federico

Der Pontifikatswechsel im Jahr 1700 – neuer Papst wurde

Der akademische Diskurs der ersten Settecentohälfte wurde vor allem von der Auseinandersetzung über eine Neubewertung der Architektur als überlegener Kunstgattung bestimmt.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass es im Verlauf des letzten Viertels des 17. Jahrhunderts in

Über die Architekten, die das Amt des principe bekleideten, blieb die Tradition des späten barocken Klassizismus über die Jahrhundertmitte hinaus auch in der Accademia di San Luca tonangebend.236 Die in der akademischen Lehre für lange Zeit vorherrschende Tendenz übertrug sich allerdings nicht in dem zu erwartenden Maß auf die Entwurfsarbeit der Studenten. Innerhalb der Entwurfspraxis griffen diese gerne auf Inspirationsquellen zurück, die auch außerhalb der Akademielehre gesucht und gefunden wurden. Als eine solche sind insbesondere die architektonischen

Neben den akademischen Stil nach Prägung

Aus einem Generalinventar der beweglichen Besitztümer der Akademie von 1756 geht hervor, dass sich auch die Situation der didaktischen Hilfsmittel, die den Studenten als Anschauungs- und Lernmaterial zur Verfügung standen, damals verändert hatte. Anstelle der klassischen Texte von

Die Abkommen von 1676 in Bezug auf den Zusammenschluss der Accademia di San Luca mit der zehn Jahre zuvor gegründeten Accademia di

Abb. 2.10: Filippo

In unregelmäßigen Zeitabständen veranstaltete Wettbewerbe gehörten sehr wahrscheinlich schon von Beginn an zum akademischen Leben der Accademia di San Luca. Wettbewerbe bzw. die Vergabe von Preisen würden in

Bezüglich des Umgangs mit formalen Elementen vertrat

Die herrschende Konkurrenzsituation um Aufträge und Stellen war Grund für das z. T. ausgeprägt eifersüchtige Verhalten unter den Architekten, das James

2.5 Planung und Wissen um Umweltbedingungen

Auch regionale und lokale umwelttechnische Besonderheiten beeinflussen das Bauwesen. Überschwemmungen und Sumpfbildung waren entlang der Flüsse Po, Arno und Tiber drängende Probleme, deren Lösung in der Frühen Neuzeit erhebliche Bedeutung beigemessen wurde. Über ökonomische Interessen wie Landgewinnung und Fischfang hinaus ging es auch um gesundheitliche Aspekte, etwa den Schutz vor Malaria. In der

Die schlechte Belastbarkeit des Baugrunds in

2.5.1 Wissen über den Bau in Erdbebengebieten am Beispiel von Sizilien und Kalabrien im 17. und 18. Jahrhundert

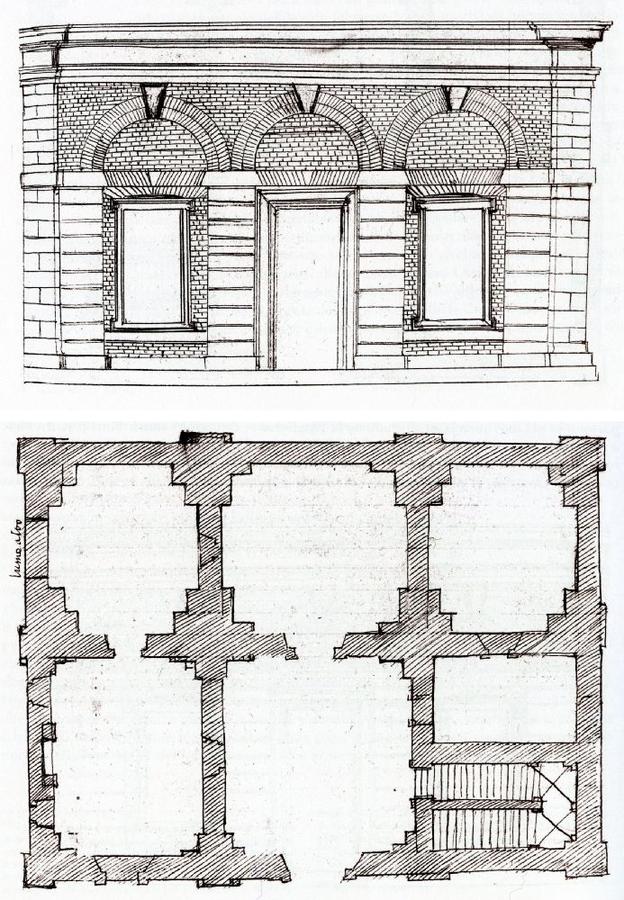

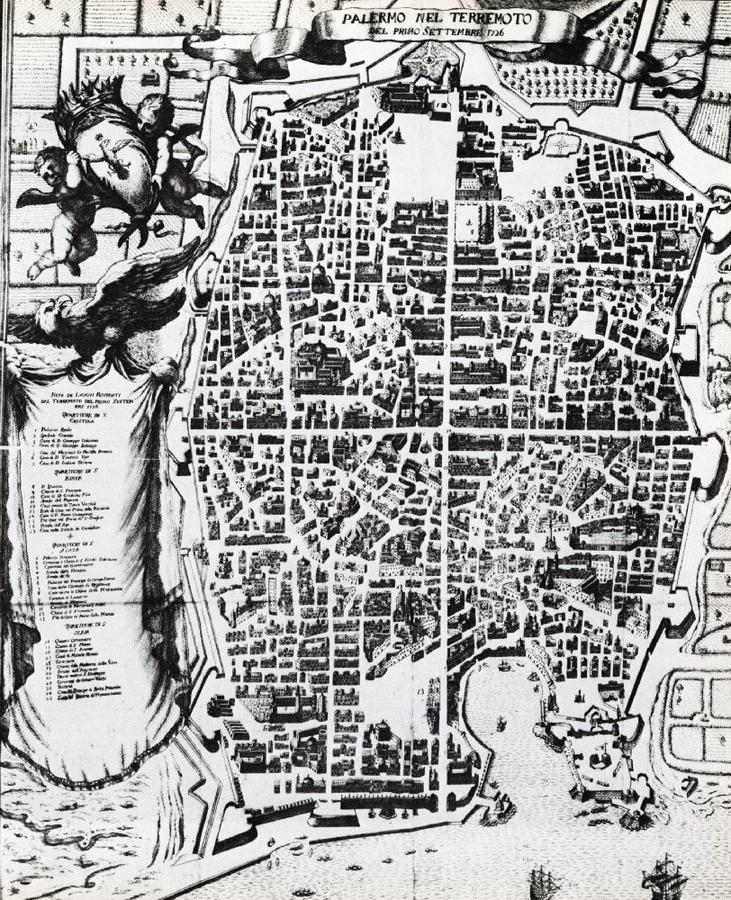

Abb. 2.11: Pirro

Als erste profunde Quelle der Frühen Neuzeit, die eine tiefergehende Auseinandersetzung mit Möglichkeiten antiseismischer Architektur verrät, gelten noch immer Pirro

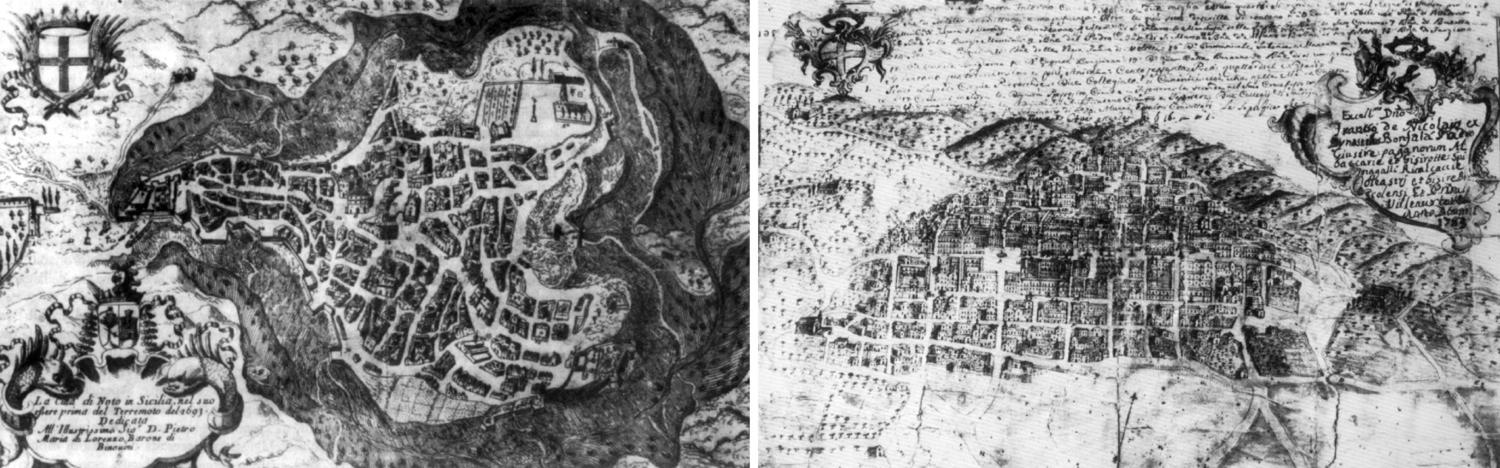

Die Erkennung einer wichtigen kausalen Beziehung im Kontext von Erdbeben und Bauwesen reicht mindestens bis in die letzte Seicentodekade zurück, und zwar war den Menschen in der Folge des Erdbebens in

Bei diesem Erdbeben handelte es sich um eine ca. zwei Jahre andauernde Periode wiederholter seismischer Aktivitäten, die am 9. Januar 1693 mit einem ersten Erdstoß der Stärke VIII (MCS) einsetzte. Das zwei Tage darauf erfolgte Hauptbeben war verantwortlich für eine der größten Katastrophen in

Von nicht unerheblichem Einfluss auf die Wiederaufbauqualität nach Erdbeben waren in der Vergangenheit die von der jeweiligen Regierung ergriffenen verwaltungs- und finanzpolitischen Maßnahmen. Die am weitesten verbreitete und älteste Strategie bestand in einer zeitlich beschränkten Steuererleichterung, die je nach Ausmaß der Schäden eine Steuerbefreiung von einem bis zu zehn Jahren mit sich brachte. Seit dem 13. Jahrhundert im Königreich

Die spanische vizekönigliche Regierung reagierte auf das Erdbeben von 1693 mit der Entsendung verschiedener Beamter, die die Schäden begutachten, Rettungsaktionen einleiten und den Wiederaufbau überwachen sollten.279 So wurde Giuseppe

Im Verlaufe des Settecento, nach den großen Beben von 1693 in

Nach dem Erdbeben von 1693 lassen sich in

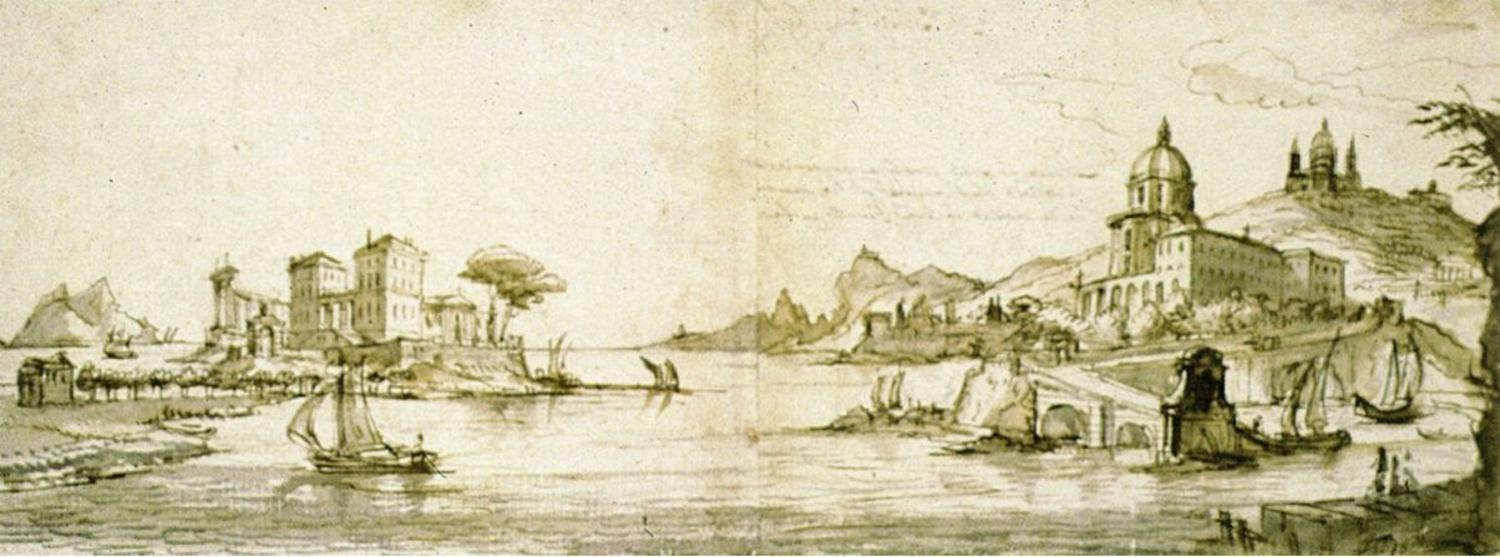

Abb. 2.12: Ansicht von Noto Antica (Stich nach einem verlorenen Original, Mitte 18. Jh.?, Aufbewahrungsort unbekannt; Foto: Atti e Memorie, Istituto per lo studio e la valorizzazione di Noto Antica, Noto, 1972, Anno III, cap. IX; aus: Tobriner 1989, p. 15 fig. 2); rechts: Vedute von

Bei den in situ mit modernisiertem Stadtplan wiedererrichteten Städten – z. B.

Der interessanten Fragestellung, inwieweit Erdbeben weniger Ursache als vielmehr Anlass für eine renovatio urbis, eine Rekonfiguration des städtischen Raums gegeben haben könnten, kann im Rahmen der hiesigen Darstellung nicht erschöpfend erörtert werden. Mehrfach finden sich Äußerungen, die die Beben als eine Art Katalysatoren oder Motoren einer Modernisierung der den veränderten Ansprüchen nicht mehr genügenden ostsizilianischen Architektur und städtischen Gestalt interpretieren.300 Durch die post-seismische Bauaktivität nach 1693 gelang es

Puglianos vergleichende Untersuchung der Bebenauswirkungen von 1726 und 1823 in

Abb. 2.13: Antonino

Die Erkenntnis des Zusammenhangs zwischen Bodenbeschaffenheit und Gebäudestabilität spiegelt sich in der besonderen Aufmerksamkeit, die in der palermischen Traktatliteratur Fragen der Fundamentierung gewidmet ist. Tommaso Maria

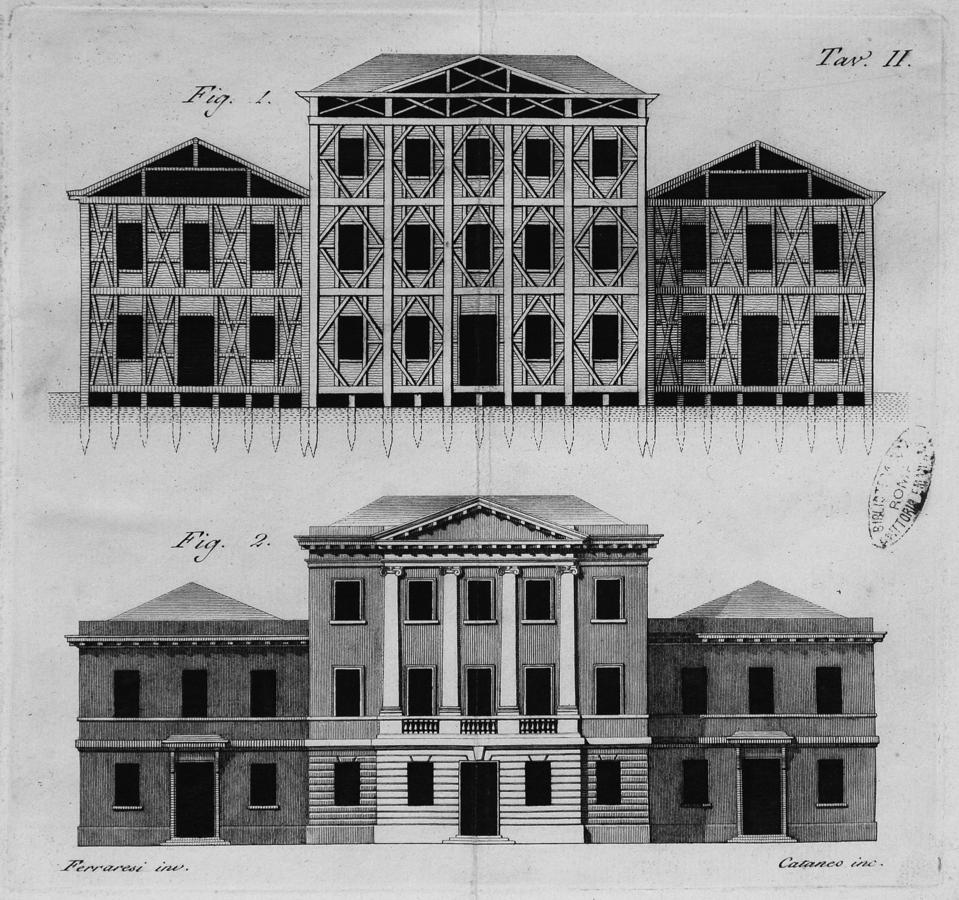

Beim Wiederaufbau von

Giovanni Biagio

Der Architetto Prattico lässt

Abb. 2.14: Giovanni Biagio

Aus der von Pugliano konsultierten Traktatliteratur spricht nach dessen Aussage die Überzeugung der Verfasser, dass eine korrekte Anwendung der regola d’arte alle konstruktiven Probleme in Hinsicht auf mögliche Naturphänomene löste, weswegen sich weniger direkte als implizite Hinweise auf Erdbebenproblematiken finden ließen.322 Eine nach den Regeln der Kunst, d. h. eine entsprechend der theoretischen Vorgaben errichtete Mauer z. B. bedürfe keiner Hilfsmittel um standzuhalten; folgerichtig wird auch der Gebrauch eiserner Anker zur Unterstützung einsturzgefährdeter Wände von

Eine der Anleitungen

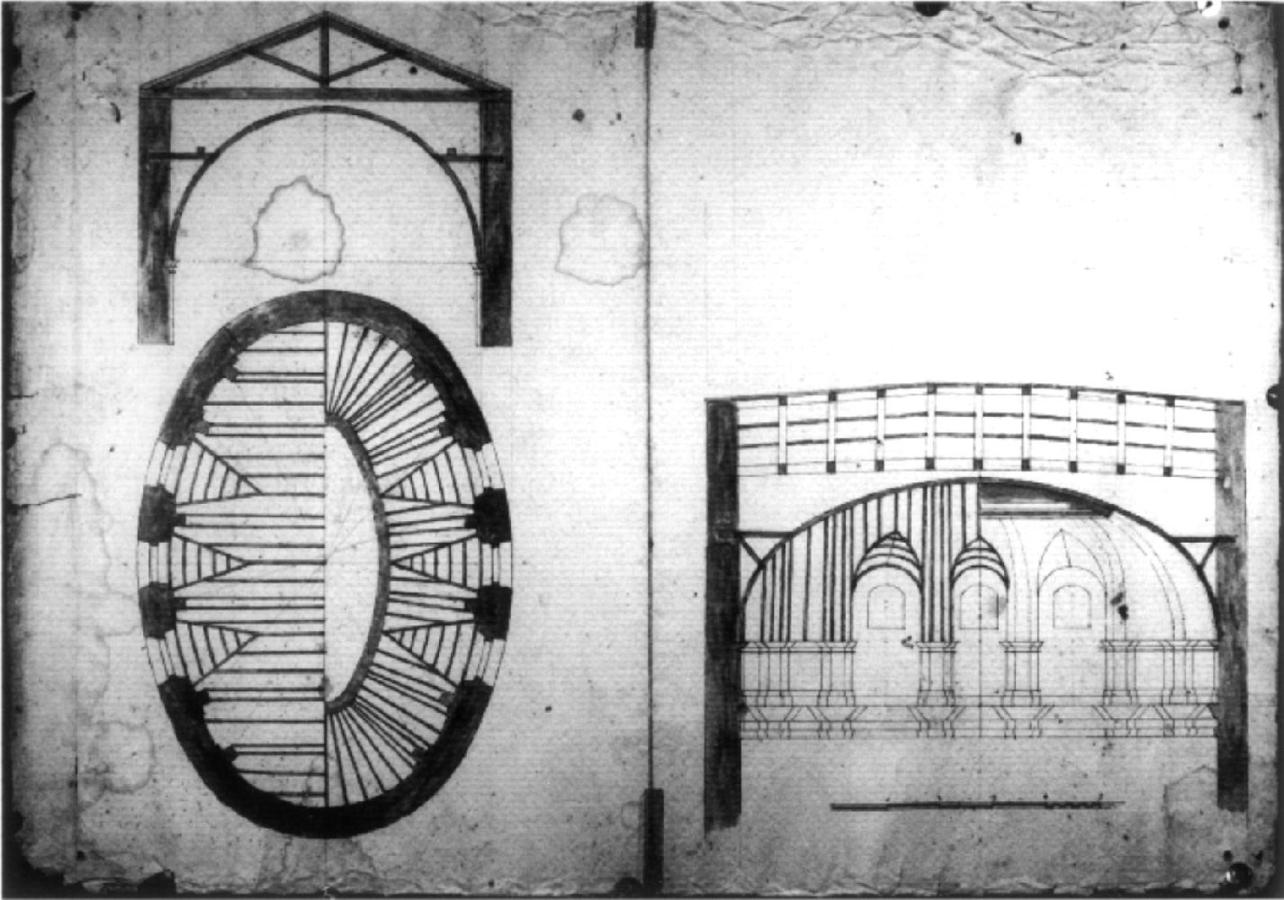

Abb. 2.15: Dachkonstruktion der Klosterkirche S. Chiara. Biblioteca Comunale di

Abb. 2.16: S. Chiara in

In den Kontext der beim Wiederaufbau von

Abb. 2.17: Vincenzo

Abb. 2.18: Innenwand eines im Abbruch begriffenen Hauses am Corso

Eine andere, in der römischen Antike bereits bekannte336 und in ihren neuzeitlichen Anfängen bis in das 17. Jahrhundert zurückzuverfolgende Form der Prävention bot eine dem deutschen Fachwerk recht ähnliche, sowohl auf

2.5.2 Bauen unter Berücksichtigung von Klimafaktoren

Eine Formulierung über die Anwendung geneigter Dachflächen zum Schutz vor eindringendem Regenwasser findet sich bereits bei

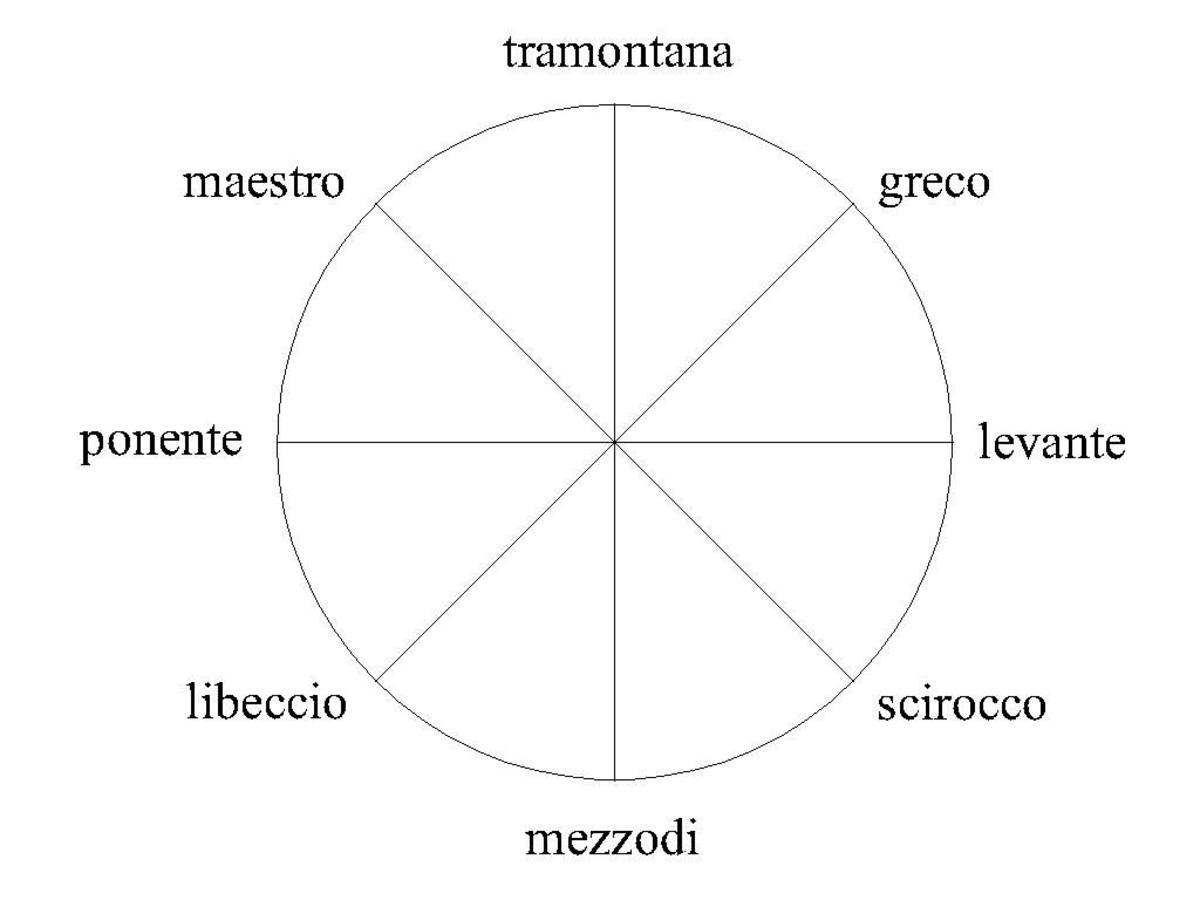

An

Überlegungen zu einem solcherart ,standortgerechten Bauen‘ lassen sich ebenfalls im Traktat von Francesco di Giorgio

In den Quattro libri dell’architettura von Andrea

Sir Henry

„[…], the Italians are very precise in giving the Cover a gracefull pendence or slopenesse, dividing the whole breadth into Nine parts; whereof two shal serve for the elevation of the highest Toppe or Ridge, from the lowest. But in this point the quality of the Region is considerable: For (as ourVitruvius insinuateth) those Climes that feare the falling and lying of much Snow, ought to provide more inclining Pentices: and Comelinesse must yeeld to Necessity.“355

Auch Vincenzo

„[…] altro coperto ricerca un’edificio regio, ò sacro, ò secolare: & altro poi uno di mediocre qualità, & altro poi si dee usare dove l’aria è temperata, & anco differentemente nellaSpagna, e nella Francia, ò nella Germania, come qui in Italia, e finalmente in altri, e differenti paesi.“356

In Bezug auf

„E quanto all’altezza de’ coperti nellaGermania, & anco nella Francia, & altri paesi dove regnano grandissime nevi, e venti osservano di fare il piovere de’ loro coperti, e particolarmente de gl’edifici molto grandi in forma del triangolo d’uguali lati; acciò che le nevi non vi si fermino sopra, perche in Vienna, Città dell’Austria, & in Praga feggio della Boemia, e molte altre vi si fermano le nevi lunghissimo tempo; […]“358

Offenbar zuerkannte

„InGermania osservano più per una certa consuetudine, che per il bisogno di fare i Tetti delle loro case, e palazzi molto acuti, e ricoperti de tegoline, piane, e quadrelatere, ò fatte à scaglie de pesci, come si vede fino a’ confini della Lorena: […].“359

Eine Feststellung, die kurz darauf wieder klimatischen Argumentationen Platz macht, denn, so bemerkte

„Per quello, che noi habbiamo osservato inGermania, & in Francia fanno i loro tetti molto acuti gl’uni; perche nella Francia, tallhor vi regnano grandissimi Venti, i quali respingono le pioggie all’insù, e con tanto empito del Vento Circio, overo Maestro Tramontana, che egli lieva i tetti alle case,[…]. E nella Germania vi cadono poi molte, e frequenti nevi; le quali per la molta pendentia de’tetti non vi si possono fermare: la onde se essi fussero piani, ò cõ poca pendentia esse aggravarebbono, molto cõ pericolo delle fabriche.“361

Die in der Realität vorgefundene Unregelmäßigkeit bei der Verteilung unterschiedlich hoher Dächer auf einzelne Landstriche, die im Widerspruch zu einer alleinigen Abhängigkeit der Dachhöhe vom Klima stand, scheint

1673, nur zwei Jahre nach der Gründung der Académie Royale d’Architecture in

Abb. 2.19: Gian Lorenzo

In der Vergangenheit, vor allem seit dem 17. Jahrhundert, wurde verschiedentlich der Versuch unternommen, das flache bzw. nur mit geringem Neigungswinkel errichtete ,italienische Dach‘ auch in andere Klimaregionen zu übertragen. Ursprünglich rührte dieses Motiv vom mittelalterlichen Wehrbau her und war seit der Frührenaissance vermehrt für den privaten Palastbau in

Gian Lorenzo

Die Kritik von Jean-Baptiste

„[…] il est certain par une expérience universelle que la quantité de pluies et de neiges qui tombent àParis, pendant les hyvers, empesche qu’aucune terrasse, ni mesme les combles plats, y puissent subsister au plus vingt ou trente années.“366

Kälte, Feuchtigkeit sowie Regen- und Schneefülle führten dazu, dass die Appartements sieben bis acht Monate des Jahres geheizt werden müssten, so dass man in

Berninis Zeichnungen sollen den Abbé

„En voyant les couvertures du palais des Tuileries, il [Bernini] a dit que le défaut qu’il y a dans la hauteur de ces couvertures ne s’est pas sans doute introduit tout d’un coup, […]. […] on les [ces couvertures qui étaient basses dans un temps] élève un peu davantage, puis un peu plus, et enfin si excessivement qu’elles ont presqu’autant de hauteur que le reste du bâtiment, et cela sans que l’oeil s’aperçoive de l’horrible difformité.“369

Hier sind unterschwellig auch nationale Unterschiede berührt, die ein Bestehen nationalsprachlicher Architekturformen, wie sie in Bezug auf die unterschiedliche Dachgestaltung wohl erstmals in Sebastiano

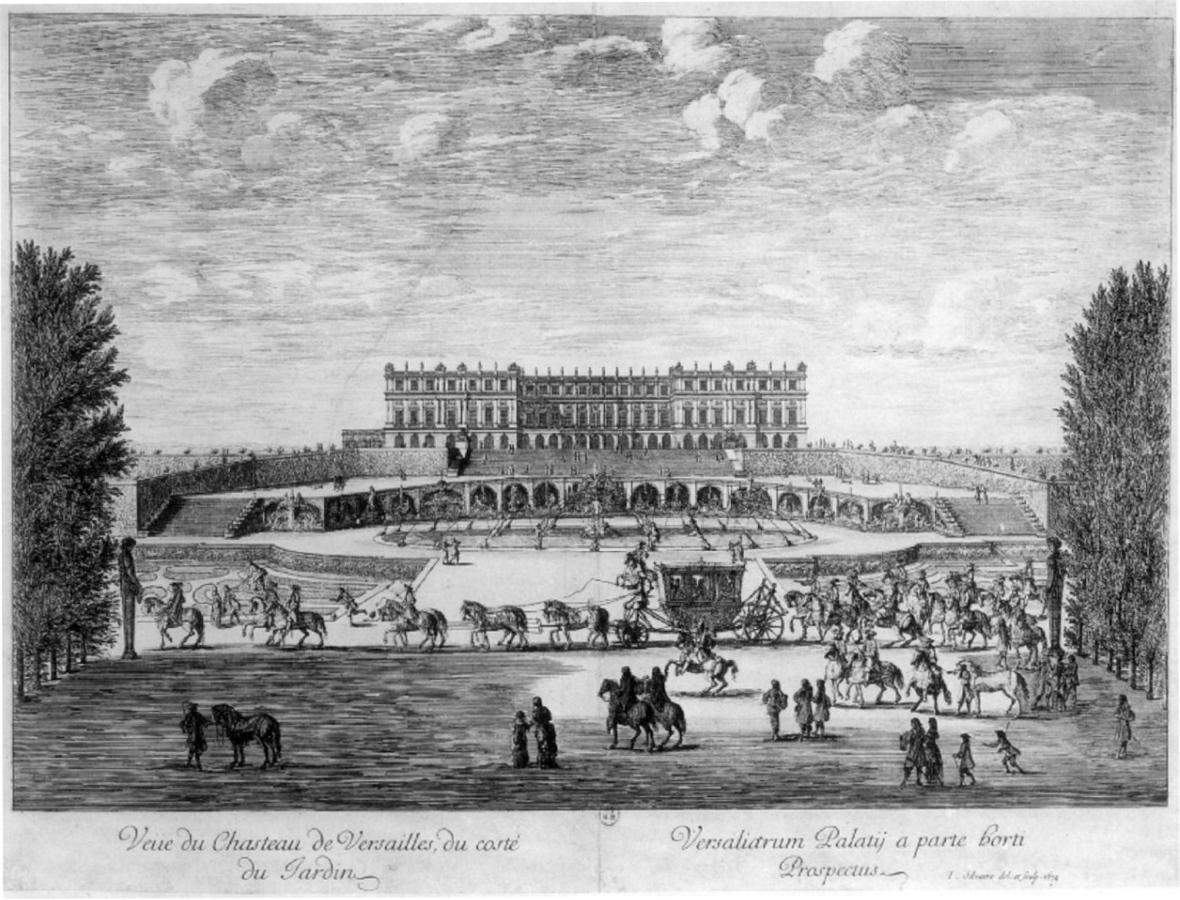

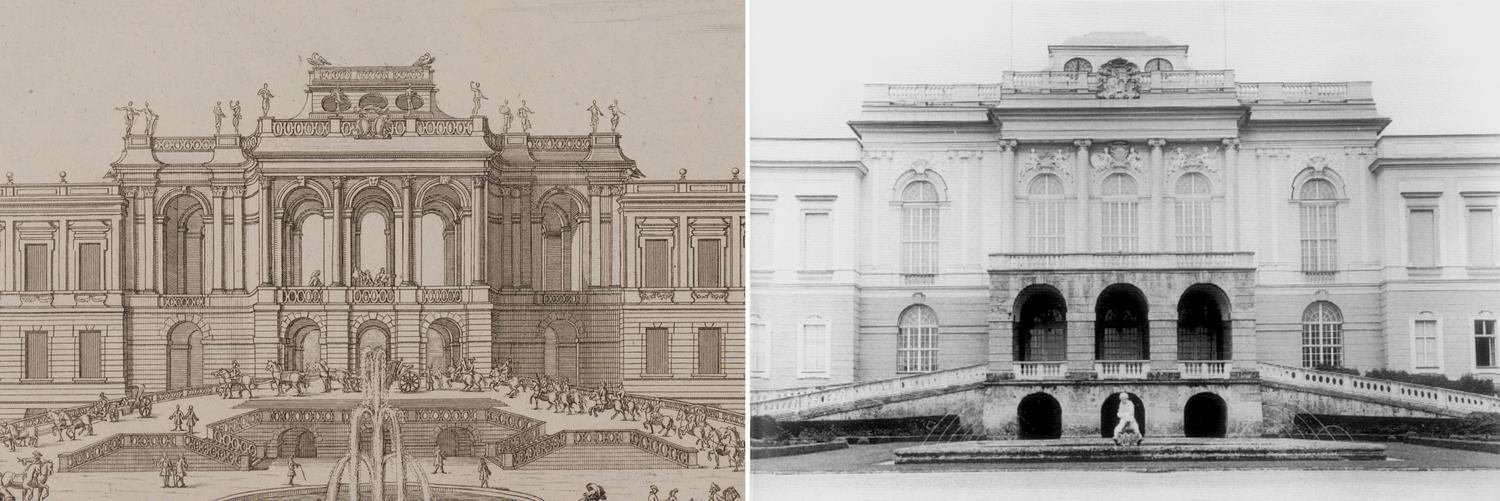

Abb. 2.20: Israël Silvestre, Ansicht des Schlosses in

Die im Zusammenhang mit dem Ausbau des bestehenden Jagdschlosses

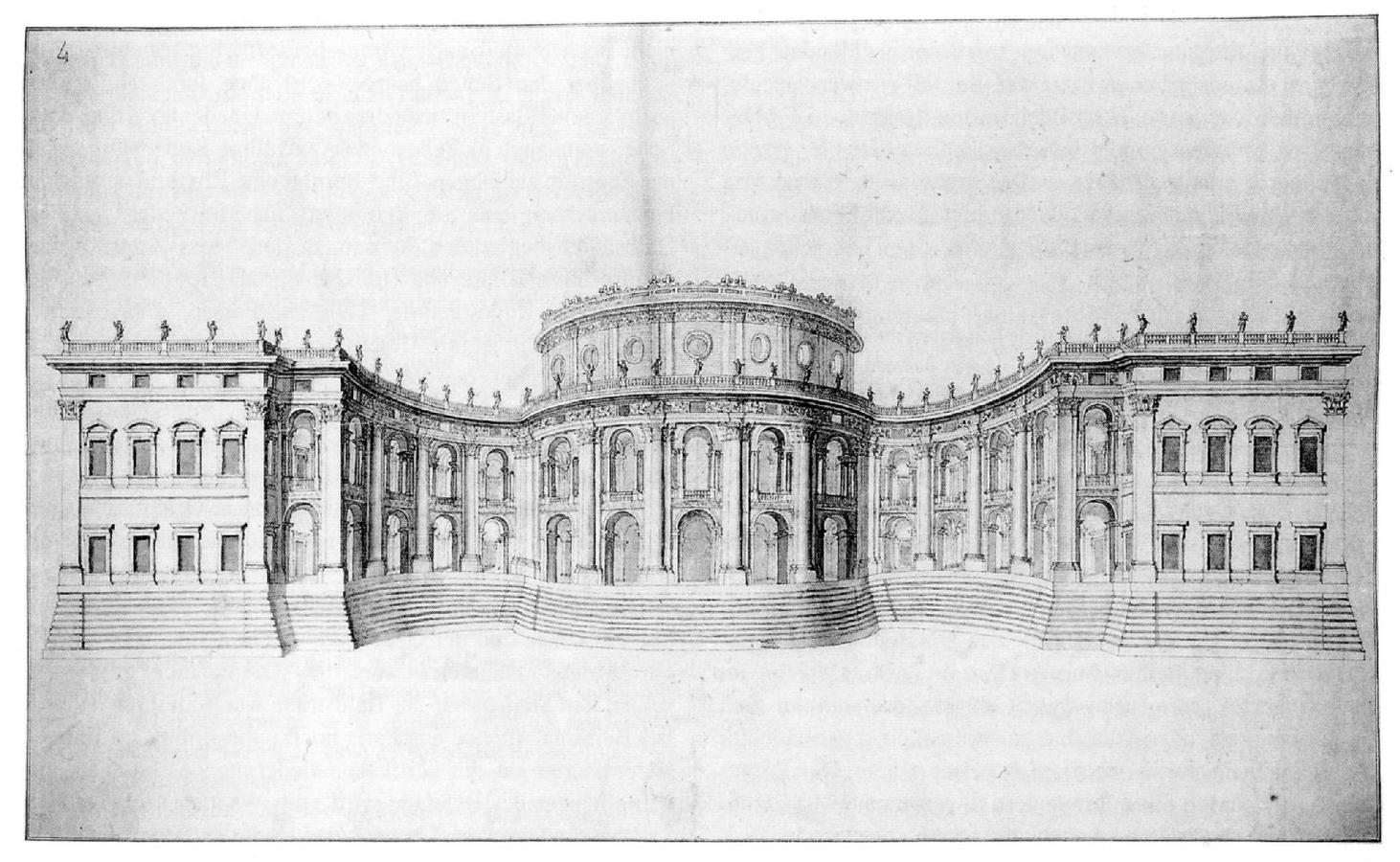

Abb. 2.21:

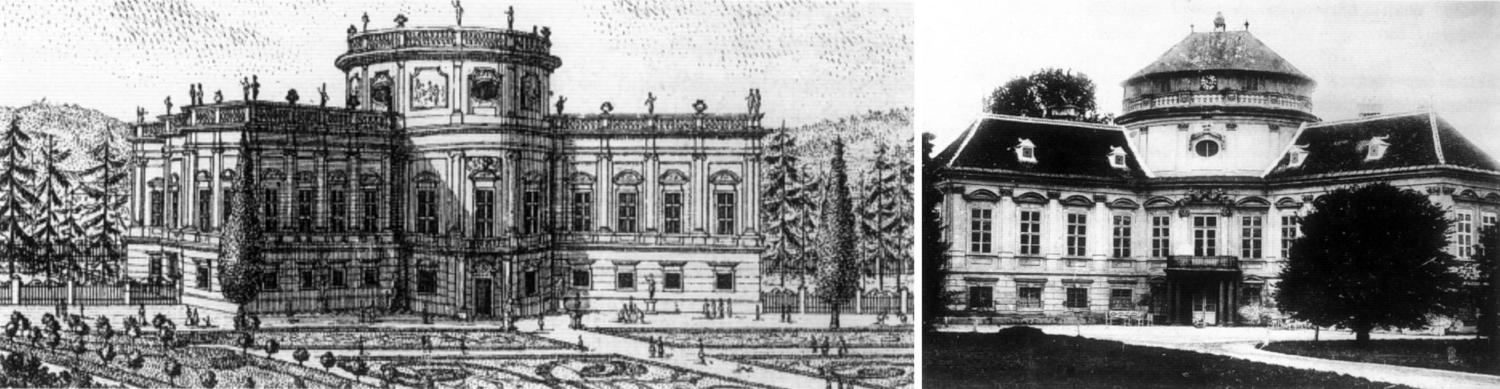

Ein weiteres Beispiel für ein Transferieren des italienischen Flachdachmodells in transalpine Gegenden bildet der von Johann Bernhard Fischer von

Abb. 2.22: Gartenpalais Althan,

Abb. 2.23: Schloss Klesheim,

Anders als bei

2.6 Planungs- und Entwurfstechniken

2.6.1 Zeichnungen

Abb. 2.24: Antonio da

Architekturrisse im Maßstab 1:1 oder in maßstäblicher Verkleinerung und Orthogonalprojektion gab es ausgehend vom deutschsprachigen Raum seit der Mitte des 13. Jahrhunderts.389 Auch in der italienischen Renaissance spielten Architekturzeichnungen für das Planen und Bauen eine große Rolle. Seit dem 15. Jahrhundert wurden Architekturzeichnungen auf Papier gemacht, das seit 1276 von der Manufaktur Fabriano hergestellt wurde. Noch im 18. Jahrhundert waren große Papierbögen sehr teuer. Aus den

Abb. 2.25: Antonio da

Trotz der entscheidenden Bedeutung der Orthogonalprojektion für die Architektur behielt auch die perspektivische Darstellung für die Architekturzeichnung eine große Bedeutung. Hier wurde die Wissensbasis im 15. und 16. Jahrhundert erheblich ausgebaut.397 Als Wissenschaft vom Sehen war die Perspektive Teil der Artes Liberales. Das Wissen war aus der Antike (Optik von

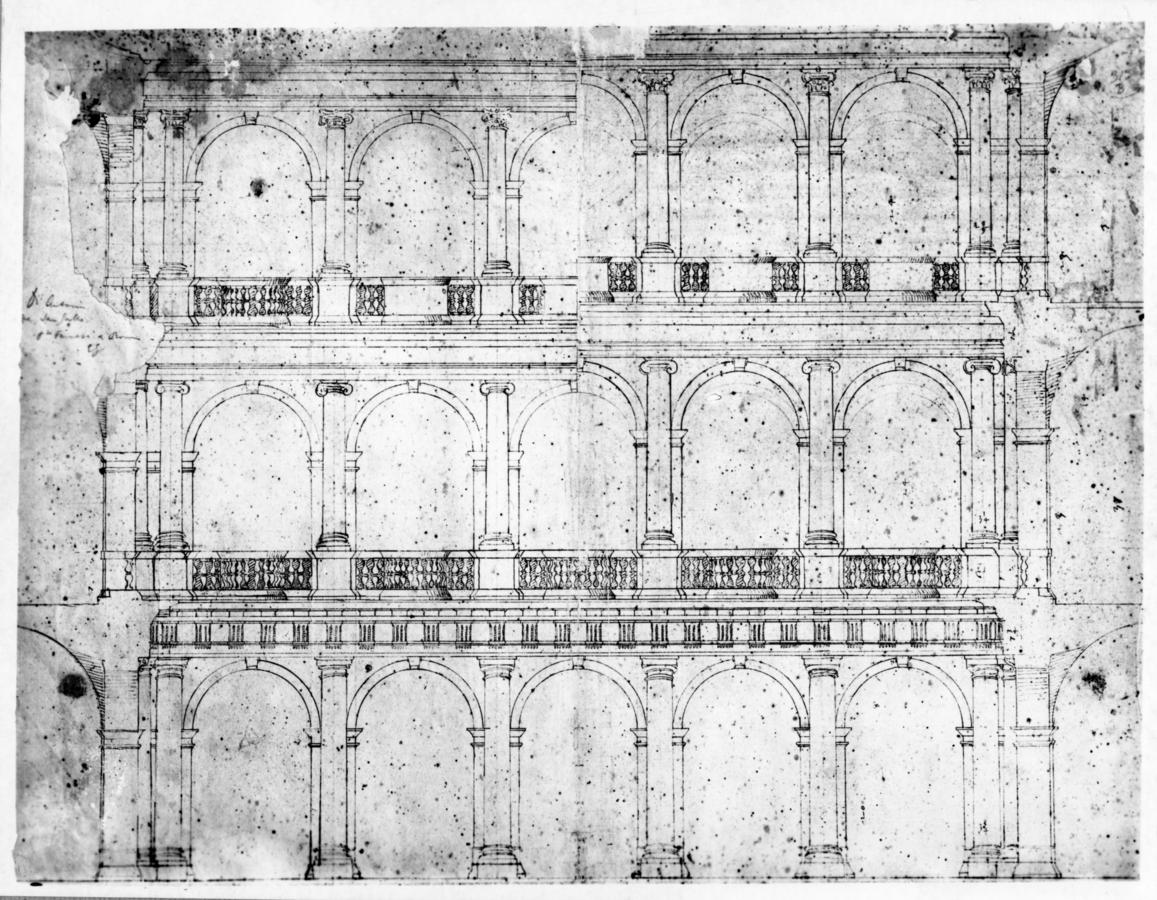

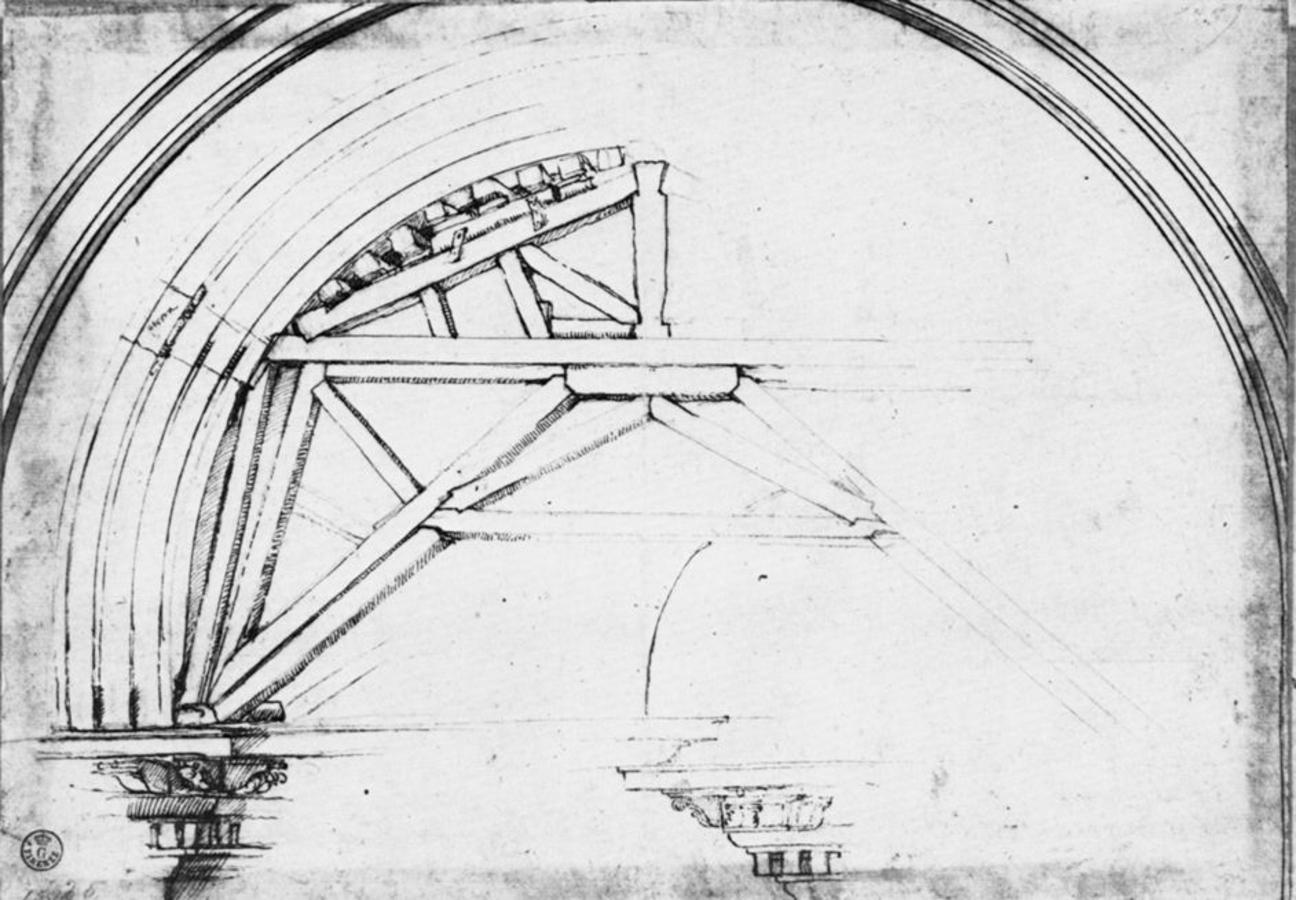

Die Beherrschung der Perspektivkonstruktion, vor aber aber die Vervollkommnung der Orthogonalprojektion förderten die Entwicklung und Nutzungsbreite des Mediums Architekturzeichnung. Die Architekturzeichnung war zunächst entscheidend als Entwurfs- und Arbeitsmittel. In skizzenhafter, aber auch in mit Lineal gerissener Form wird der Entwurf auf dem Papier manifest, kann kritisiert, abgeändert und weiterentwickelt werden. Solche iterativen Prozesse können auf demselben Blatt bzw. auf chronologisch aufeinanderfolgenden Blättern stattfinden, für die es seit dem 15., aber vor allem seit dem 16. Jahrhundert zahllose Beispiele gibt, etwa im Rahmen der Planungen für St. Peter durch

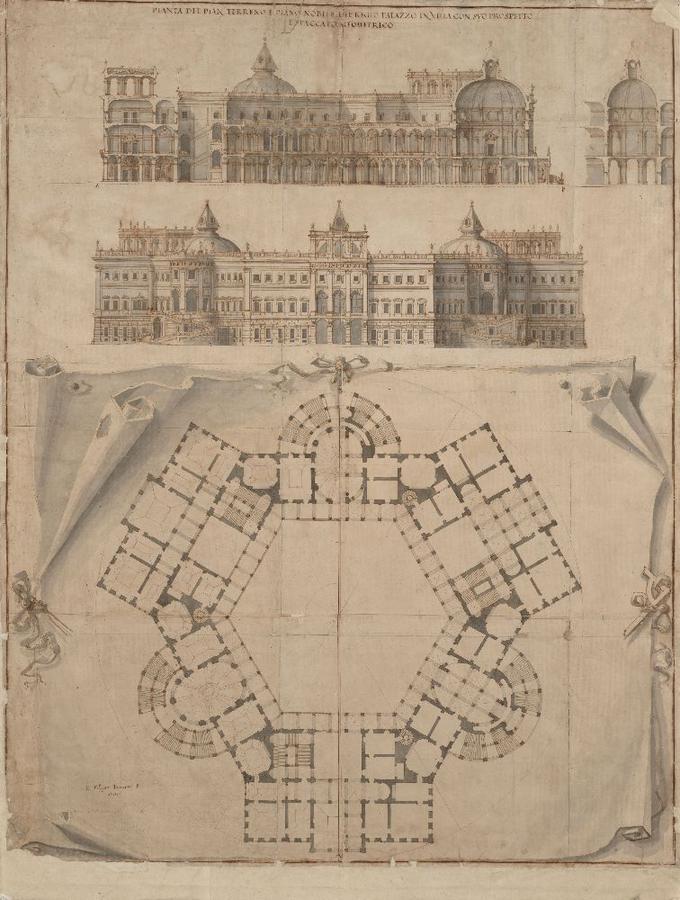

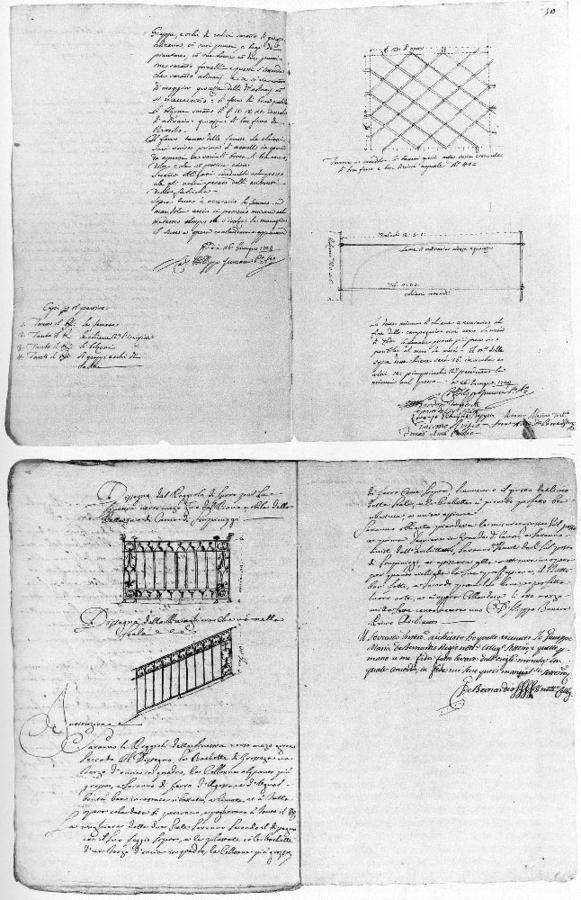

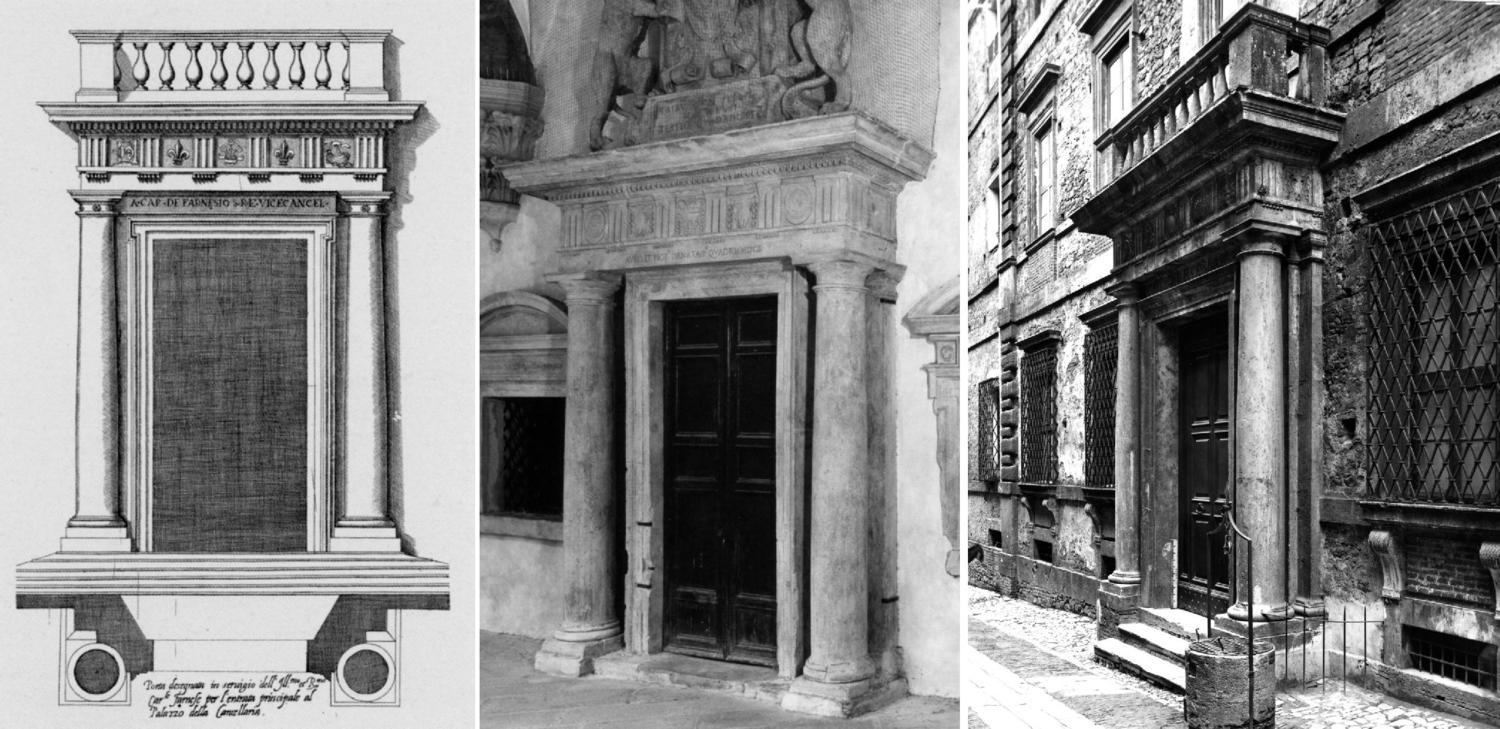

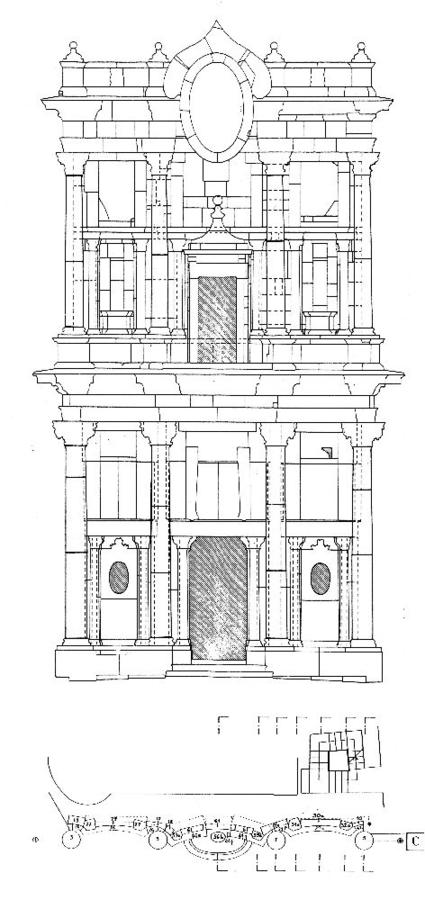

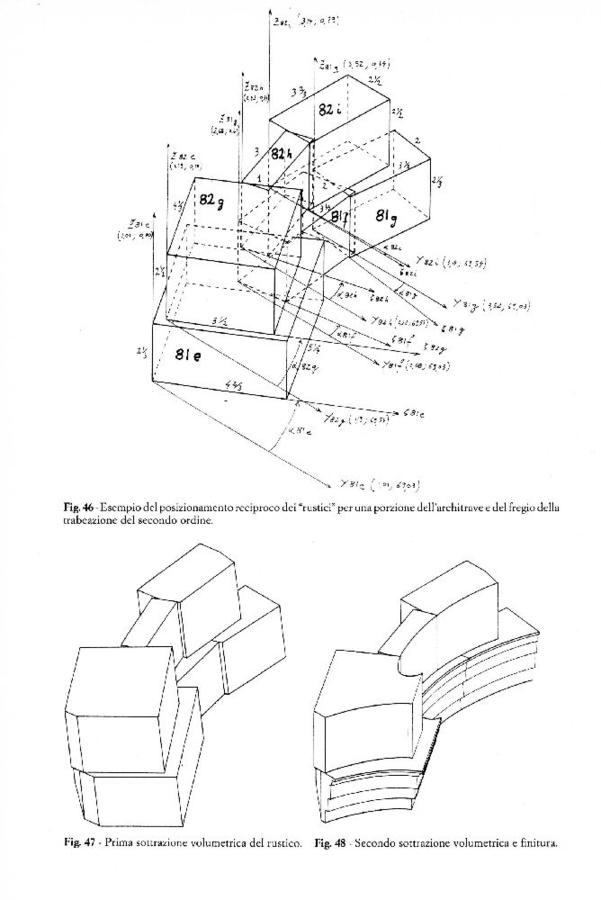

Abb. 2.26: Giacinto Barozzi da

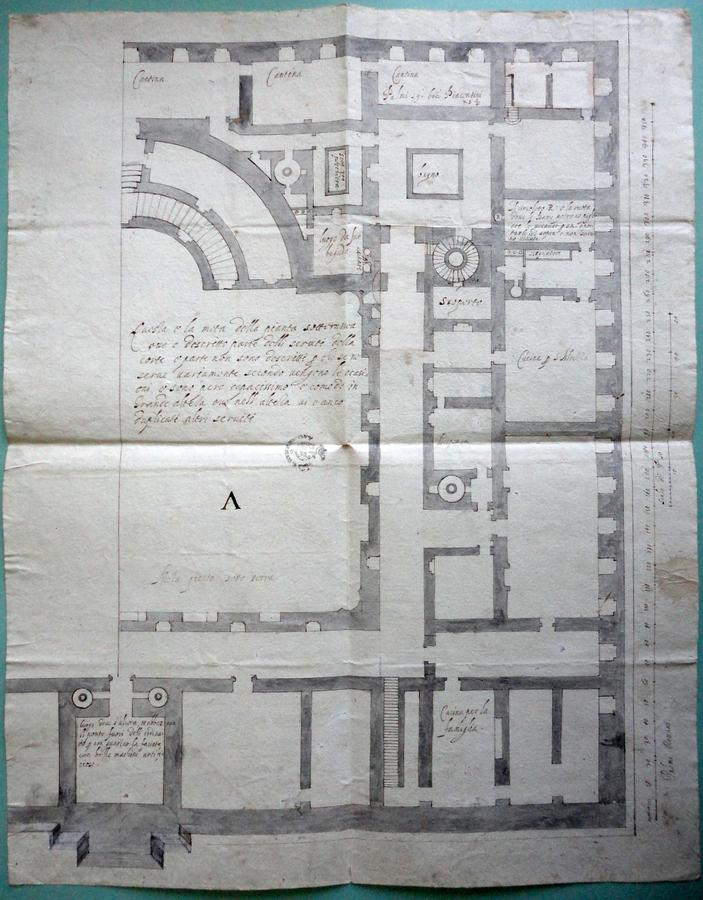

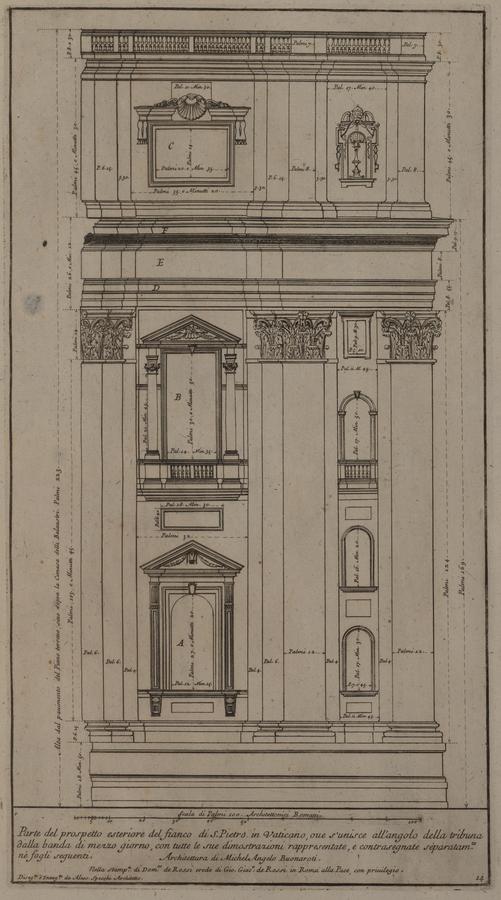

Die Architekturzeichnung spielte zudem eine erhebliche Rolle als Bauplan, d. h. als Medium, um den Entwurf auf die Baustelle und an die Bauhandwerker zu kommunizieren. Im 15. und frühen 16. Jahrhundert war ein Durchplanen der Bauten vor ihrer Ausführung noch nicht üblich. Das beginnt mit Antonio da  cm große Zeichnung zu kopieren. Welche Informationen enthielten die Baupläne? Sie enthielten Lage und Dicke der Wandzüge, Lage und Breite der Tür- und Fensteröffnungen mit entsprechenden Maßangaben, einen Maßstab und waren so genau gezeichnet, dass man Maße zweifelsfrei auf ganze und halbe palmi mit dem Stechzirkel herausgreifen konnte. Gezeichnete wie geschriebene Maße sind nicht kleiner als

cm große Zeichnung zu kopieren. Welche Informationen enthielten die Baupläne? Sie enthielten Lage und Dicke der Wandzüge, Lage und Breite der Tür- und Fensteröffnungen mit entsprechenden Maßangaben, einen Maßstab und waren so genau gezeichnet, dass man Maße zweifelsfrei auf ganze und halbe palmi mit dem Stechzirkel herausgreifen konnte. Gezeichnete wie geschriebene Maße sind nicht kleiner als

Palmo (bzw.

Palmo (bzw.

Palmo im Fall von Säulenordnungen) gestückelt. Der Maßstab der Zeichnungen, die den gesamten Palast zeigen, beträgt

Palmo im Fall von Säulenordnungen) gestückelt. Der Maßstab der Zeichnungen, die den gesamten Palast zeigen, beträgt

, für die Säulenordnungsdetails wurde

, für die Säulenordnungsdetails wurde

gewählt. Konstruktive Details wie Mauerwerksverbände oder wie eine Fensteröffnung im Rohbau auszubilden ist, um anschließend eine Werksteinaedikula anbringen zu können, wurden nicht dargestellt. Diese Entscheidungen wurden den

gewählt. Konstruktive Details wie Mauerwerksverbände oder wie eine Fensteröffnung im Rohbau auszubilden ist, um anschließend eine Werksteinaedikula anbringen zu können, wurden nicht dargestellt. Diese Entscheidungen wurden den  für kleine Gebäude bis

für kleine Gebäude bis

für die Grundrisse großer Bauten und Lagepläne. Die wie zufällig wirkenden Maßstäbe sind ein Phänomen, das bis ins 18. Jahrhundert anhält und mit dem Wunsch erklärt werden kann, ein Blatt möglichst gut auszunutzen.407

für die Grundrisse großer Bauten und Lagepläne. Die wie zufällig wirkenden Maßstäbe sind ein Phänomen, das bis ins 18. Jahrhundert anhält und mit dem Wunsch erklärt werden kann, ein Blatt möglichst gut auszunutzen.407

Die Architekten des 15. und 16. Jahrhunderts hatten die Angewohnheit, mit der Maßeinheit der eigenen Heimatstadt bzw. Wahlheimat zu arbeiten.408 So arbeitete  Palmi oder 1

Palmi oder 1

Braccia beträgt. Hier vereinfacht Vignola ganz offenbar die Maße im Hinblick auf die Baustelle. Nach Traktat-Proportionen für das Theaterwandmotiv wäre eine Pfeilervorlage 6

Braccia beträgt. Hier vereinfacht Vignola ganz offenbar die Maße im Hinblick auf die Baustelle. Nach Traktat-Proportionen für das Theaterwandmotiv wäre eine Pfeilervorlage 6

Oncie breit gewesen. Derart feinteilig gestückelte Maße kommen aber in den Zeichnungen nicht vor.410

Oncie breit gewesen. Derart feinteilig gestückelte Maße kommen aber in den Zeichnungen nicht vor.410

Neben der zeichnerischen, maßstäblichen Verkleinerung ganzer Bauten oder Teilen davon, wurden den Bauleuten auch Detailzeichnungen von Profilen im Maßstab

gegeben. Vielfach haben solche Profilzeichnungen nicht überlebt, viele sind in ausgeschnittener Form als Positiv erhalten, was darauf schließen lassen könnte, dass das Negativ zum Herstellen der aus einem Holzbrett geschnittenen und mit Metall beschlagenen Profilschablone verbraucht wurde.411 Wie diese dann wiederum zum Herstellen der Werksteinprofilierungen genutzt wurden, wird im Abschnitt 2.9 beschrieben. Cooper trägt eine Reihe erhaltener Profilzeichnungen von

gegeben. Vielfach haben solche Profilzeichnungen nicht überlebt, viele sind in ausgeschnittener Form als Positiv erhalten, was darauf schließen lassen könnte, dass das Negativ zum Herstellen der aus einem Holzbrett geschnittenen und mit Metall beschlagenen Profilschablone verbraucht wurde.411 Wie diese dann wiederum zum Herstellen der Werksteinprofilierungen genutzt wurden, wird im Abschnitt 2.9 beschrieben. Cooper trägt eine Reihe erhaltener Profilzeichnungen von

Dank der präzisen Zeichentechnik und der Eindeutigkeit einer Orthogonalprojektion waren Zeichnungen regelmäßig Vertragsbestandteil, wie im Fall der nach Plänen

2.6.2 Modelle

Lepik hat die Architekturmodelle der Frührenaissance in  ), wobei es sich jeweils um Ziegelsteinkonstruktionen handelte. Für den Mailänder Dom ist um 1400 ein transportables Holzmodell nachweisbar, das erstmals die Bezeichnung modello erhielt. Modelle wurden aufgrund ihrer großen Überzeugungskraft genutzt, hatten aber nicht allein die Funktion eines Demonstrationsmediums, sondern wurden gleichrangig mit Zeichnungen als gültige Entwürfe verstanden. Stand ein detailliertes Holzmodell als Grundlage für die Bauausführung zur Verfügung, war eine ständige Anwesenheit des entwerfenden Architekten auf der Baustelle entbehrlich. So war

), wobei es sich jeweils um Ziegelsteinkonstruktionen handelte. Für den Mailänder Dom ist um 1400 ein transportables Holzmodell nachweisbar, das erstmals die Bezeichnung modello erhielt. Modelle wurden aufgrund ihrer großen Überzeugungskraft genutzt, hatten aber nicht allein die Funktion eines Demonstrationsmediums, sondern wurden gleichrangig mit Zeichnungen als gültige Entwürfe verstanden. Stand ein detailliertes Holzmodell als Grundlage für die Bauausführung zur Verfügung, war eine ständige Anwesenheit des entwerfenden Architekten auf der Baustelle entbehrlich. So war

. Foto: Hermann Schlimme (mit freundlicher Erlaubnis der Fabbrica di San Pietro in Vaticano).

. Foto: Hermann Schlimme (mit freundlicher Erlaubnis der Fabbrica di San Pietro in Vaticano).Abb. 2.27: Holzmodell des St. Peter-Entwurfes von Antonio da  . Foto: Hermann Schlimme (mit freundlicher Erlaubnis der Fabbrica di San Pietro in Vaticano).

. Foto: Hermann Schlimme (mit freundlicher Erlaubnis der Fabbrica di San Pietro in Vaticano).

Abb. 2.28: Filippo

Städtische und kirchliche Großprojekte wurden vielfach von Wettbewerben begleitet, so zum Beispiel die zum Teil bereits benannten Dome in

Der Nachfolger

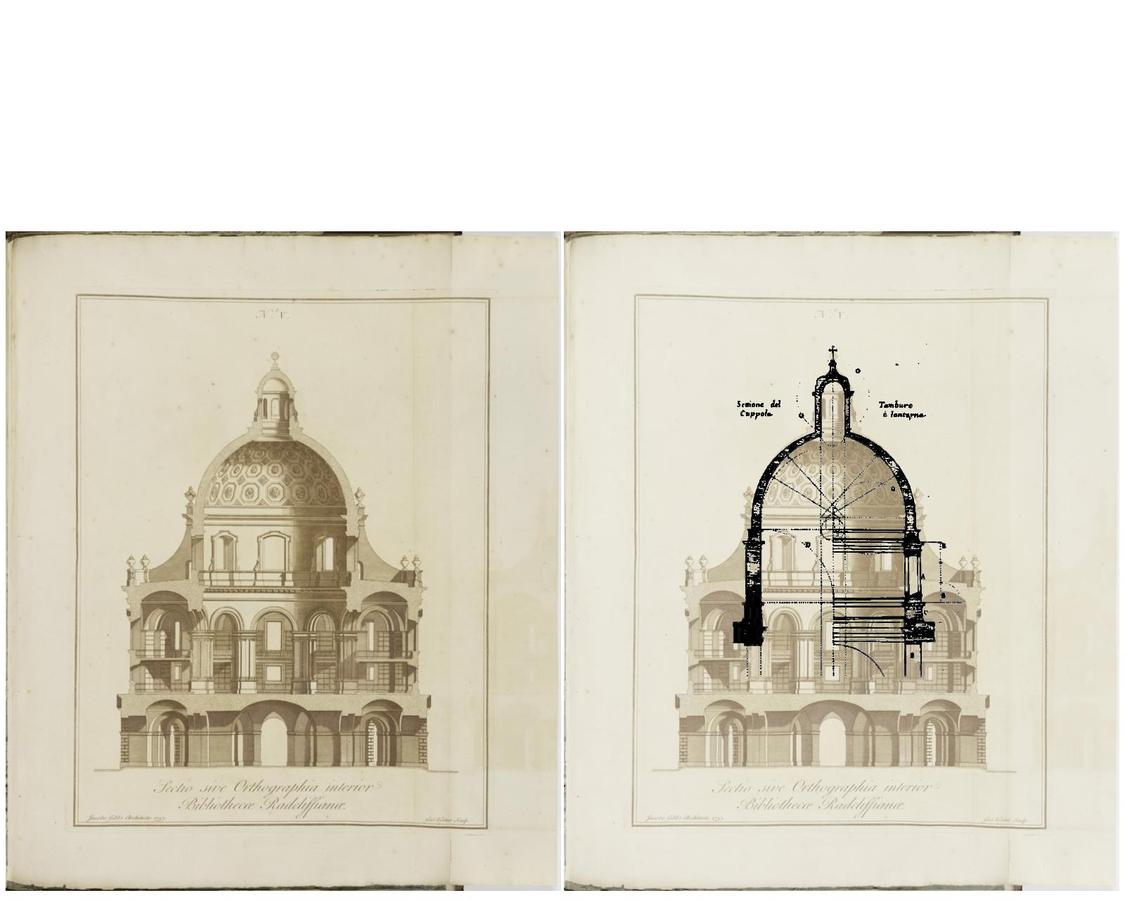

Die zunehmende räumliche Komplexität der Architekturentwürfe im 17. und 18. Jahrhundert, die sich über Grundriss, Aufriss und Schnitt kaum mehr darstellen lässt, weist dem Modell eine weitere, entscheidende Rolle zu. Nur im Dreidimensionalen des Modells werden die entwerferischen Ziele der Architekten deutlich, so etwa das Spiel mit den Blickachsen und den Veduten oder die Licht-, Raum- und Farbwirkung. Eine starke Detaillierung der Modelle und ihre farbige Fassung sind für diese Zwecke unabdingbar. Mit aufgeklebten Aquarellen wurden Fresken farbig simuliert. Vergoldungen, Stuck und sogar Skulpturen sind regelmäßig Teil der Modelle im 18. Jahrhundert. Beispiele sind die Modelle für die Sakristei von St. Peter (1715) von Filippo

Eine wichtige Rolle spielten die Modelle im Zusammenhang mit den Architekturwettbewerben, beginnend mit dem nie wirklich ausgeschriebenen Wettbewerb für den dem Heiligen Ignatius von

2.6.3 Zum Problem der Planungstiefe in der Renaissance

Wie umfassend die Architekten der Renaissance ihre Projekte in der Praxis vor Baubeginn durchplanten, ist nur in den seltensten Fällen erkennbar. Das ist nicht zuletzt ein Überlieferungsproblem, bleibt doch nahezu immer ungewiss, wie viel des einst vorhandenen Entwurfsmaterials sich erhalten hat. Dennoch lassen das, was noch vorhanden ist, sowie die Schriftquellen in einigen Fällen durchaus Rückschlüsse auf die

Ähnlich scheint

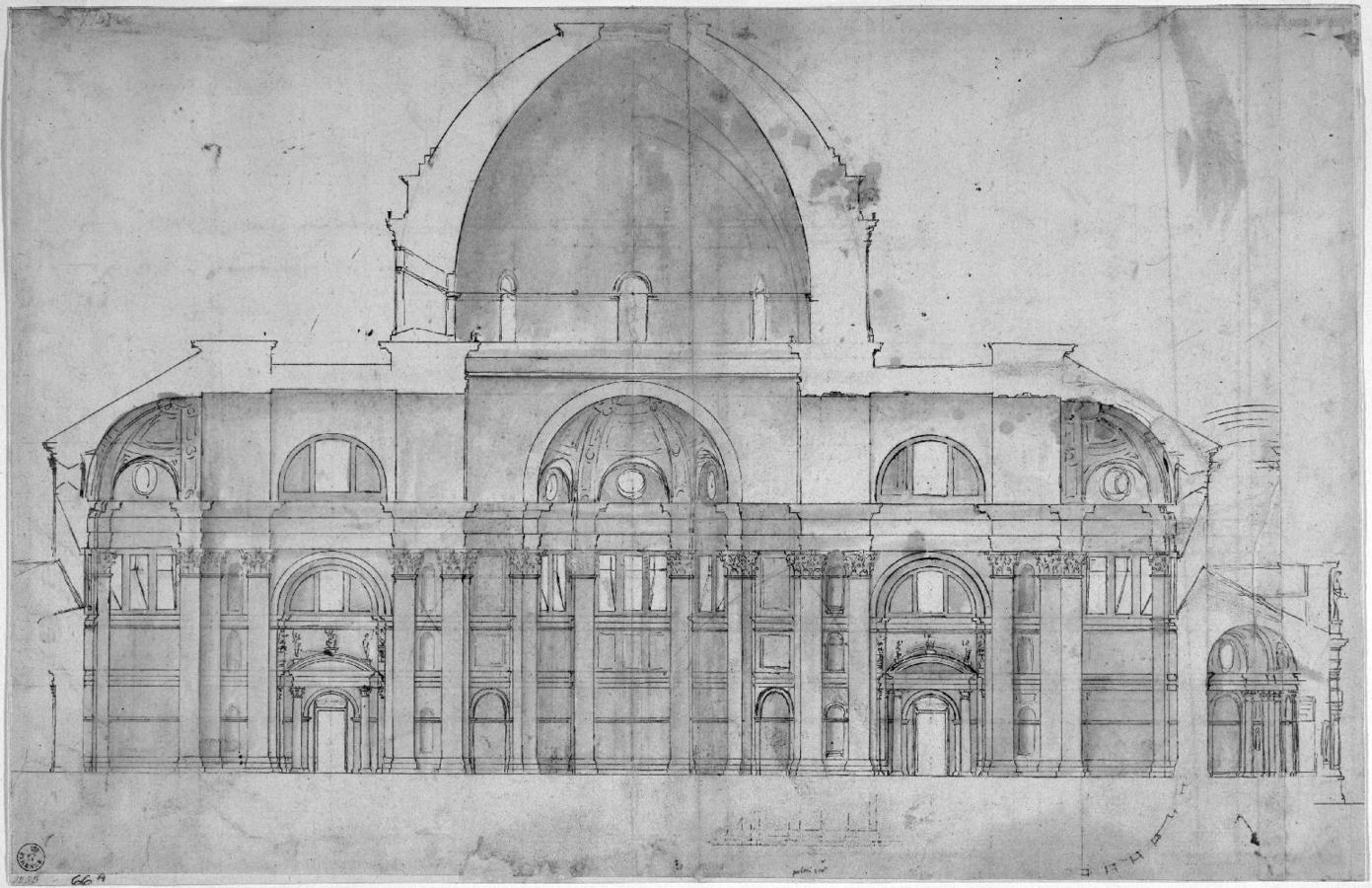

Extreme Positionen enthüllt ein Blick auf die größte Baustelle der frühen Neuzeit, St. Peter. Vom ersten Architekten des Baues, Donato

Die angestrebte

Die konsequenteste Verwirklichung eines solchen Ansatzes stellte schließlich jenes Projekt für die Vollendung des Neubaus dar, das  angelegt, misst es gut 7,30 m in der Länge und knapp 4,70 m in der Höhe. Es ist begehbar und enthält zahlreiche Details bis hin zu den Kapitellen und Balustern an Kuppel, Türmen und Laternen; ursprünglich war es farbig gefasst und enthielt sogar weiße Wachsstatuetten in den zahllosen Nischen.442 Seine Kosten beliefen sich auf 5.500 Scudi – eine Summe, für die man wohl eine eigene kleine Kirche hätte errichten können.

angelegt, misst es gut 7,30 m in der Länge und knapp 4,70 m in der Höhe. Es ist begehbar und enthält zahlreiche Details bis hin zu den Kapitellen und Balustern an Kuppel, Türmen und Laternen; ursprünglich war es farbig gefasst und enthielt sogar weiße Wachsstatuetten in den zahllosen Nischen.442 Seine Kosten beliefen sich auf 5.500 Scudi – eine Summe, für die man wohl eine eigene kleine Kirche hätte errichten können.

Man hat diesem Modell wegen seiner Größe und seiner detaillierten Ausarbeitung eine Sonderstellung in seiner Gattung zuschreiben wollen443 – zu Unrecht. Denn zum einen hat es seine Vorläufer in jenen gemauerten, ebenfalls begehbaren Gesamtmodellen, die im späten 14. Jahrhundert zur Visualisierung der Ausführungsprojekte mittelitalienischer Großkirchen angelegt wurden.444 Zum anderen gibt es um 1500 mindestens einen Fall für ein großes, hölzernes Gesamtmodell, das in ganz ähnlicher Weise wie bei  – statt

– statt

– sogar noch größer gewählt.

– sogar noch größer gewählt.

Worin

Unter

Abb. 2.29: Anonym (frankophoner Zeichner), Maßzeichnung nach dem Holzmodell des St. Peter-Entwurfes von Antonio da

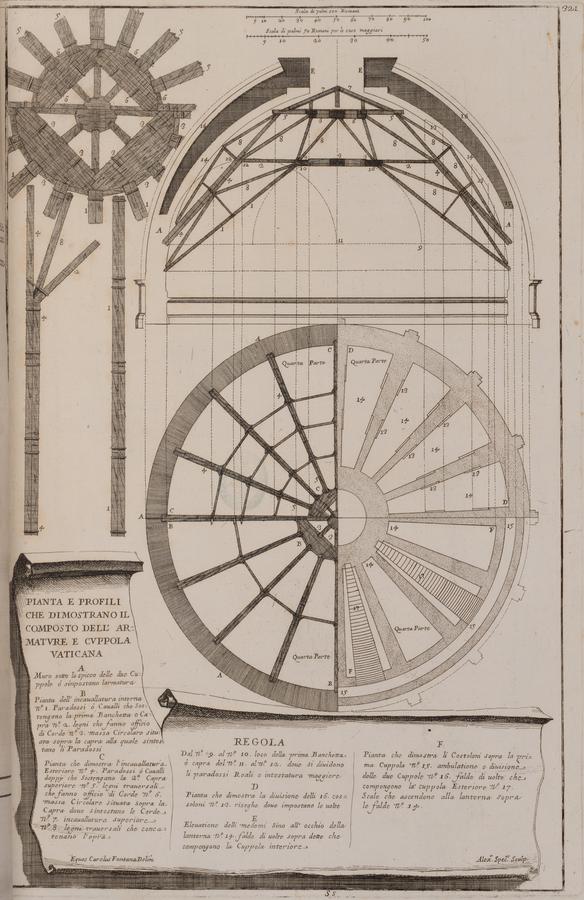

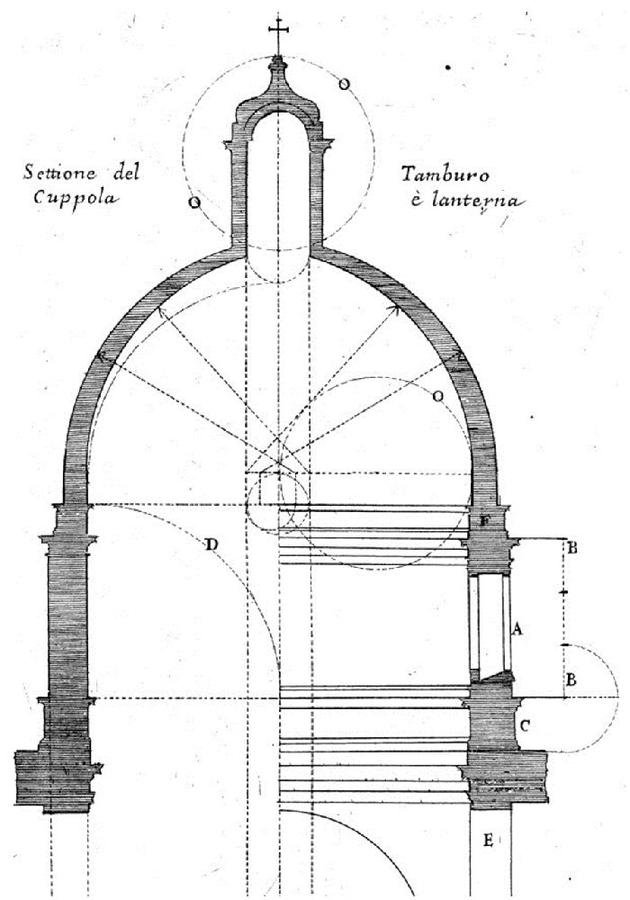

brica eine entsprechende Festlegung für die Zeit nach dem Tod des Meisters für ratsam hielten; so entstand 1558 das in seinen Details überaus präzise große Holzmodell der Kuppel.457 Auch hier freilich fühlte sich

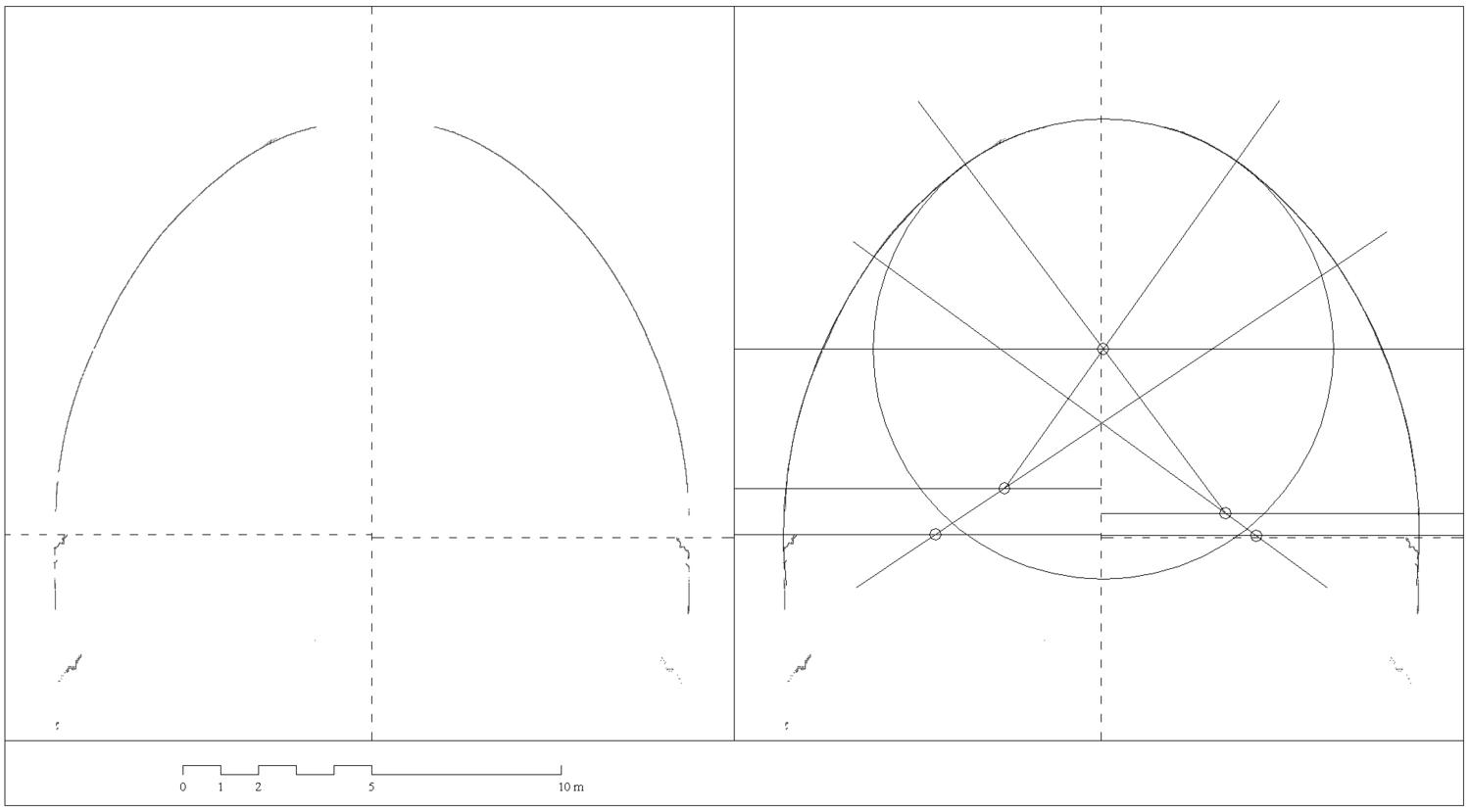

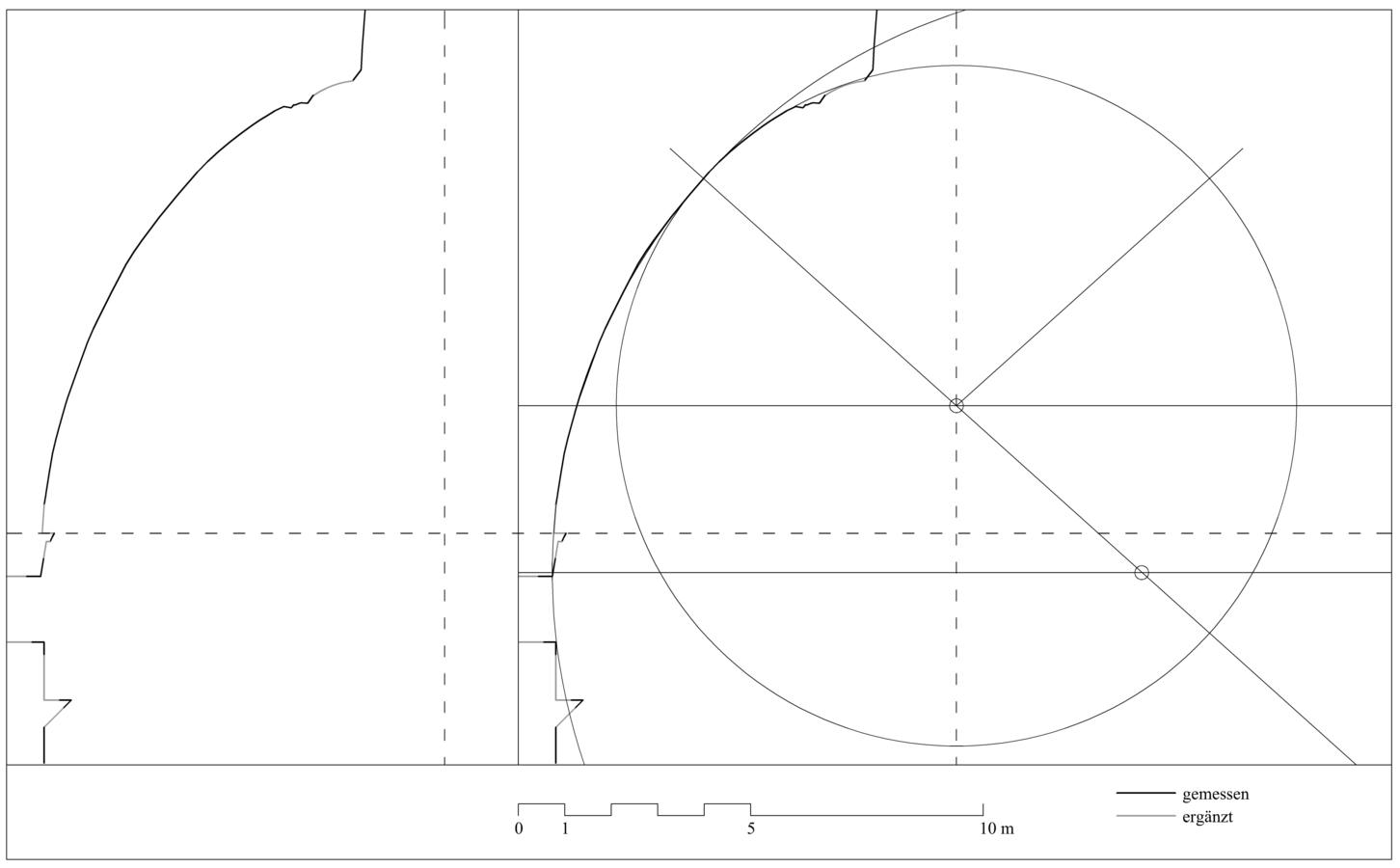

Dass für die Kuppel ein recht genaues Modell erarbeitet wurde, mag auch zusammenhängen mit einer im Vorjahr stattgefundenen Episode, die schlagendes Licht auf einen besonderen Aspekt der Problematik

Dass das Verständnisproblem hier so schwerwiegende Auswirkungen hatte, hängt freilich mit einem anderen Problem zusammen: dem der mangelnden Präsenz

2.6.4 Vom Territorium zum dekorativen Detail: Städtebaulicher Entwurf in der Frühen Neuzeit

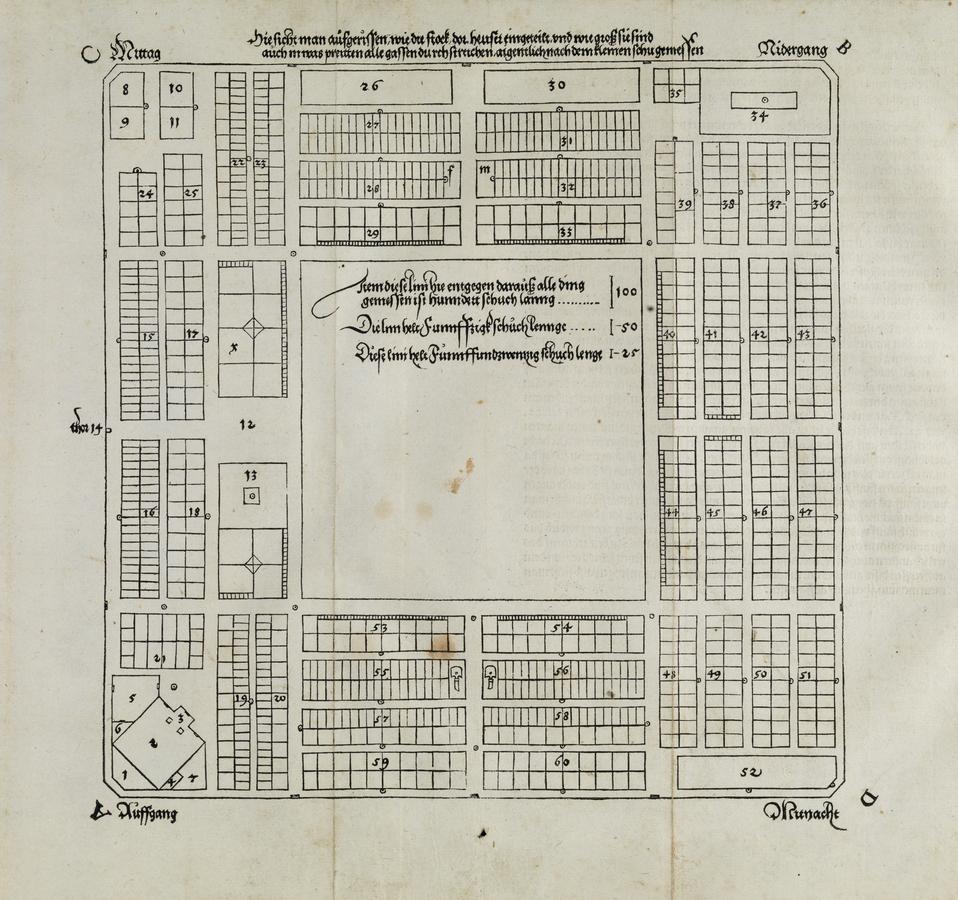

In der Praxis begegnet man städtischen Planungen, die einen Rückgriff auf geometrisches Formenvokabular vermuten lassen, bereits am Ausgang des 13. Jahrhunderts: So liegt vielen der urbanistischen Schöpfungen Arnolfo di

Der Gedanke an eine plan- und realisierbare ‚ideale‘ Stadt scheint innerhalb der frühneuzeitlichen

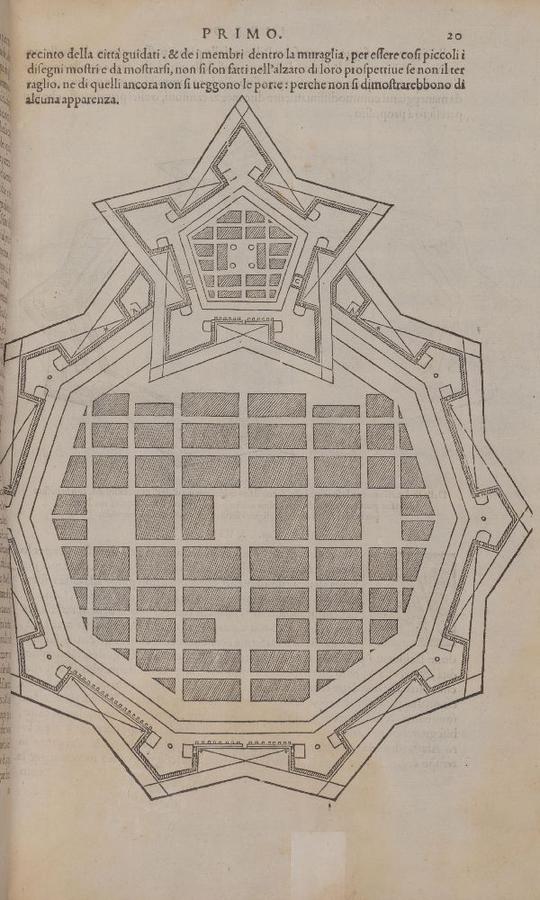

Der erste, der in der Frühen Neuzeit die Thematik der Idealstadt nicht nur am Rande behandelte, sondern ausführlich beschrieb und auch abbildete, war Averlino,

Das erste Mal, dass solche Ideen innerhalb der Frühen Neuzeit Eingang in die Praxis gefunden haben, war mit der Umgestaltung des Dorfes

Das Aussehen von städtischen Anlagen oder Arealen, die über geometrischem Grundriss erdacht bzw. errichtet waren und die sich seit dem Cinquecento zunehmend auf dem europäischen Kontinent in Theorie und Praxis durchsetzten, entsprang aber nicht ausschließlich dem veränderten ästhetischen Bedürfnis und Schönheitsideal der Renaissancezeit, der Prävention extern verursachter Bauschäden oder dem Willen nach sozialer Veränderung, sondern verdankte sich im Gegenteil ebenso und in ganz entscheidendem Maße den militärischen Erfordernissen und neuen militärtechnischen Entwicklungen. Wiederholte Situationen der Bedrohung durch inneritalienische Konflikte oder die Raubüberfälle der Osmanen im östlichen Teil

Obgleich die gemischten Systeme der Übergangszeit nicht gänzlich verschwanden, entwickelte sich das Bastionärsystem unter dem Druck der historischen Ereignisse im dritten Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts zum charakteristischsten Element der militärischen Verteidigung:479 Die Furcht vor einem drohenden Einfall der Türken in

Im Quattrocento waren die Geschichte und Entwicklung von Zivil- und Militärarchitektur noch aufs engste miteinander verbunden gewesen, und die Entwicklung der Verteidigungsstrukturen war gemeinsam mit jener im Bereich der Kunst vorangeschritten. Im Verlauf des Cinquecento ging die Beschäftigung mit dem Thema der Stadtbefestigungen dann jedoch vorwiegend in die Hand von Spezialisten über, und die neuen Technologien riefen eine Aufsplitterung der bis dahin in einer Person vereinigten Tätigkeiten des Architekten und Ingenieurs hervor.482 Dabei handelte es sich um einen Prozess, der nicht nur die allmähliche Trennung von Militär- und Zivilarchitektur in Gang setzte, sondern der auch die Gattung des reinen Festungsbautraktats entstehen ließ und sich bis um die Mitte des 16. Jahrhunderts zu großen Teilen vollzogen haben würde.483 Die Traktate behandelten nun meist speziellere Gebiete, so widmeten sie sich beispielsweise ausschließlich den Säulenordnungen, der Mechanik, der Hydraulik, der ländlichen Architektur oder Feldmesskunst.484 Im Verlauf des 16. Jahrhunderts wurde die Militärarchitektur zu einer eigenen Disziplin und bildete nicht länger, wie dies seit

Die beschriebene Spezialisierung, d. h. die Verteilung des Wissens auf verschiedene Wissensträger, führte in logischer Konsequenz dazu, dass einige Traktatschreiber zu mehr Kollaboration unter den einzelnen Wissensträgern aufforderten und die Zusammenarbeit von Architekt und Ingenieur sich verstärkte.490 Lag vordem die Planungsintensität bei der Invention neuer Städte vornehmlich in der Größendimension der zu bearbeitenden Aufgabe (ganz gleich ob idealen oder realen Charakters), so war sie jetzt eher in der Tiefe begründet, mit der einige Theoretiker des Cinquecento, darunter auch

Abb. 2.30: Pietro

Es bleibt noch zu bemerken, dass in den militärischen Traktaten im allgemeinen darauf bestanden wurde, dass die Befestigungen von Städten und hiermit gleichzeitig ihre äußeren Formen in erster Linie den besten Verteidigungsmöglichkeiten und damit den Vorgaben der örtlichen Gegebenheiten und Topographie gehorchen sollten. Auf diesem Punkt insistierte neben

„[…] disegnare in carta e fare modelli, scrivere discorsi sopra delle fortificazioni è cosa necessaria, perché altrimenti non si può fare cosa buona alla mente se in carta o modello non si farà prima.“494

Zurück zu den formalen Aspekten frühneuzeitlicher Stadtplanung: Die Mehrzahl der italienischen Architekturtheoretiker der Renaissance bevorzugte für den Befestigungsring der von ihnen erdachten Idealstädte gemäß

Wie beschrieben war die Entwicklung, die sich innerhalb der architekturtheoretischen Traktate in Bezug auf die Planung der Ideal- und Planstadt vollzog, eng mit den Fortschritten der Militärtechnik verbunden. Daneben sollte aber nicht vergessen werden, dass die Einflüsse insgesamt zahlreicher Natur gewesen sind. Zu diesen gehörte auch das zeitgenössische Wissen über die Geschichte des Städtebaus und deren mediale Vermittlung in Form schriftlicher und bildlicher Zeugnisse.501 Zum allgemeinen Hintergrund einer erschöpfenden Betrachtung der Idealstadt zählen desgleichen die Legenden und Mythen, die sich um die ersten Stadtgründungen rankten, sowie das Wissen, das sich aus den in die Frühe Neuzeit überkommenen Vorbildern der Antike generiert hatte, wie z. B. die Kenntnis der 443 v. Chr. neu gegründeten Stadt

Die bildliche Rekonstruktion der Stadt geschah auf verschiedene Arten:503 zum einen mittels Chorographien, perspektivisch angelegten Veduten und Vogelperspektiven, wobei diese die architektonischen Formen und Strukturen des dargestellten Objekts oft genug verfremdeten, so dass die Einheimischen Schwierigkeiten hatten, ihre Städte darauf wiederzuerkennen. Solche städtischen atlanti oder teatri bildeten die Basis für die Vermittlung der im Sinne von Homogenität und Lesbarkeit ,idealisierten‘ oder auch ,möglichen‘ Stadtgestalt für die Nicht-Ansässigen, insbesondere die Ausländer. Veduten und die literarischen laudes waren ein Mittel, die Städte den ersten Touristen näherzubringen. Was ihnen fehlte, die detaillierte Darstellung von Stadtorganismus und Wegesystem sowie die exakte Wiedergabe der Größendimensionen und Distanzen (eben die der Konzeption unterliegenden geometrischen Formen), konnte nur von einem anderen, nicht perspektivisch, sondern orthogonal angelegten Darstellungssystem geleistet werden: dem Grundrissplan oder der Ichnographie. Eine verhältnismäßig große Anzahl davon entstand vor allem in

Darüber hinaus gab es plastische Darstellungen in Form dreidimensionaler Objekte oder Reliefs. Diese wurden seit der Renaissance für verschiedene Zwecke hergestellt, so z. B. als religiöse Opfergaben oder für politische Zeremonien. Auch hierbei aber standen militärische Gründe im Vordergrund. Bei den Flachreliefs und den architektonischen oder urbanistischen Modellen

Stichpublikationen, die antike und in geringerem Maße auch moderne Gebäude zeigen, traten im 16. Jahrhundert vor allem in

Eine andere Wissensquelle für den Ideentransfer mit besonderer Relevanz für die Vorstellungen von der Idealstadt bildete mit Sicherheit auch die Literaturgattung der Utopie, die für gewöhnlich auf

Abb. 2.31: Albrecht

Im Jahre 1515 konfrontierte der englische Humanist Thomas

Amaurotum, die von

Den allmählichen Übergang zur stärker hierarchisierten, der vielerorts veränderten Staatsführung geschuldeten Konzeption der barocken Stadt markieren auf dem Gebiet der politischen Utopie besonders sprechend Tommaso

Die Diskussion über die Idealstadt, die sich in der Renaissance nicht in einem fest definierten Konzept bewegte, ist letztlich nicht von jener über die Architektur und die Stadt zu trennen und innerhalb des gesamten kulturellen Komplexes zu betrachten.518 Blütezeit dieser Diskussion bildeten das italienische Quattro- und Cinquecento.519 Vor dem Hintergrund des Verständnisses von Staat und Stadt als sozialer Strukturen im Sinne des Allgemeinwohls, wird die Idealstadt in der Praxis nach Oechslin

„…una possibile concretizzazione delle riflessioni di base sul còmpito dell’architetto, quindi un caso eccezionale o esemplare di una trascrizione altrimenti vincolante in senso generale del suo ruolo all’interno della società.“520

Wie bereits

Die große Wertschätzung und Aufmerksamkeit, die man in der Frühen Neuzeit mathematischen Motiven und Strukturen zollte und die sich auf oben dargestellte Art auch in der Städteplanung offenbarte, fand im Bereich der Philosophie beredten Ausdruck in den Schriften von René

Um einen Nexus zu finden zwischen einer internen und einer formalen Idealität der Stadt (letztlich also Inhalt und Form), wurde zur Begründung der Analogie zwischen geordneter Gesellschaftsstruktur der Stadt und der Perfektion geometrischer Formen oft auf die Staatstheorien von

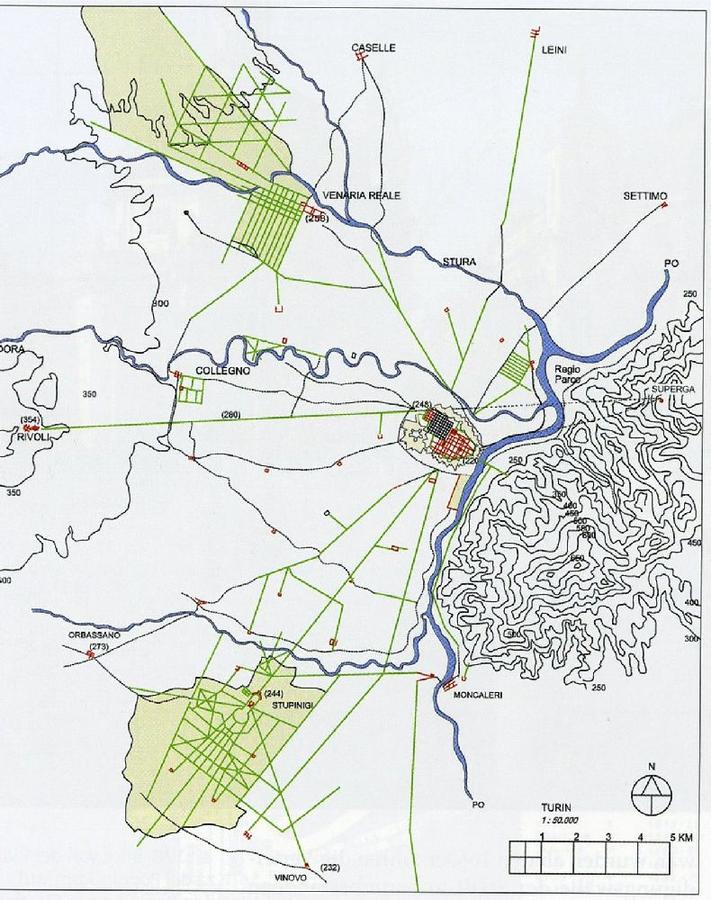

2.6.5 Vom Territorium zum dekorativen Detail: Das Beispiel der Stadtbaugeschichte von Turin

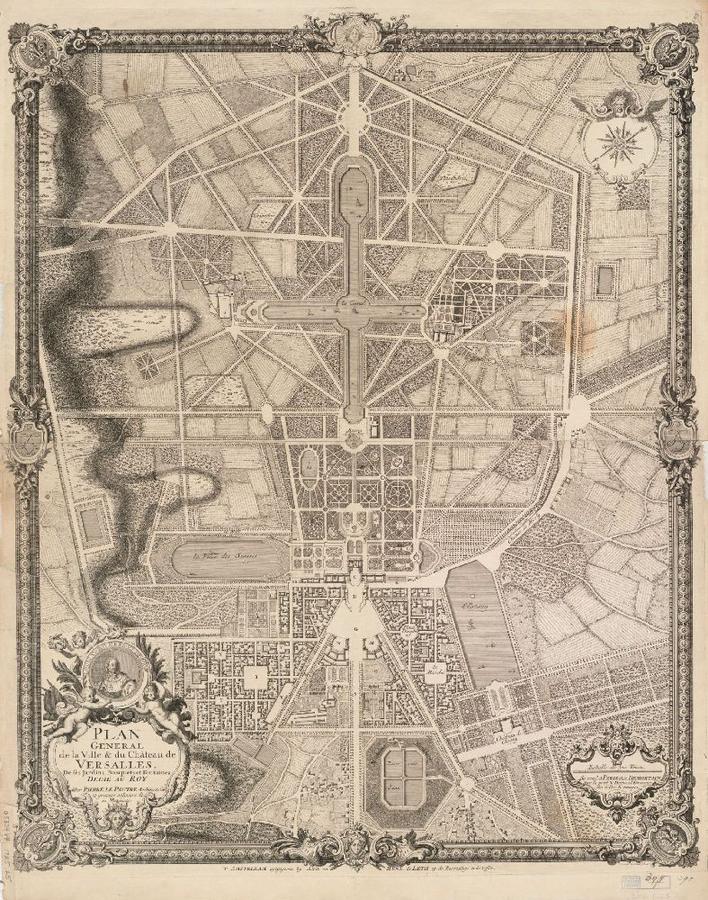

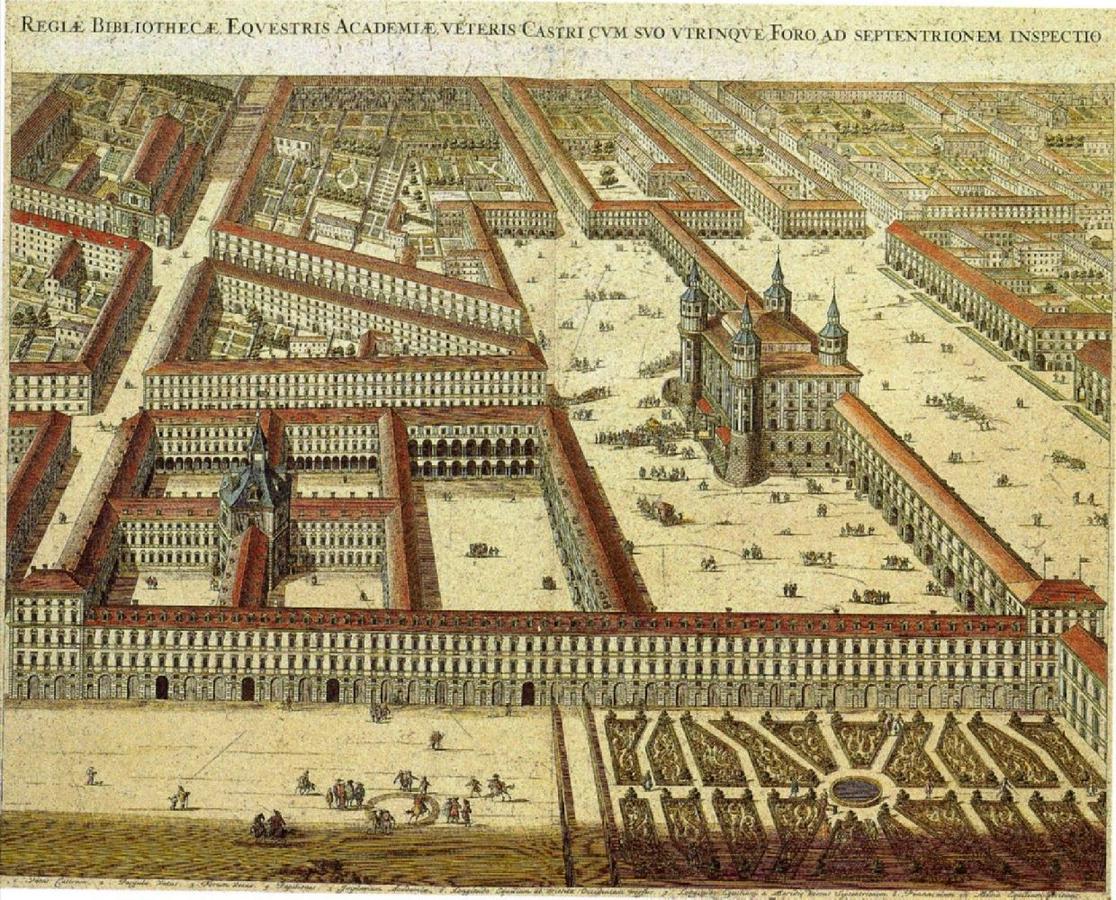

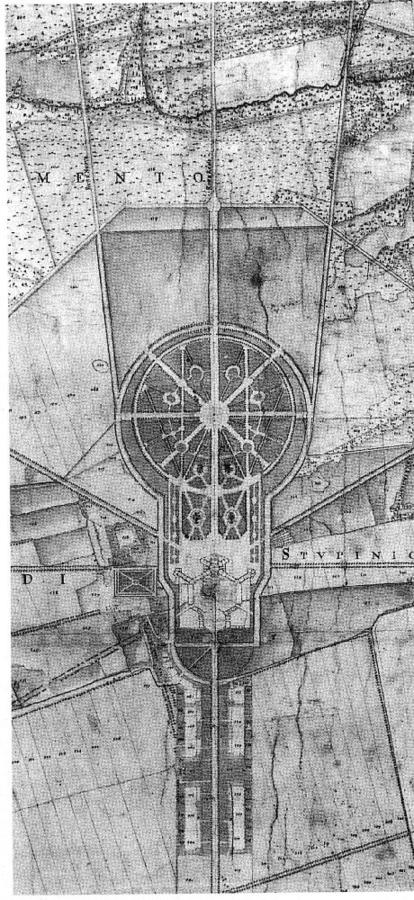

Abb. 2.32: Pierre Le

Die zur Zeit der Renaissance durch die Befestigungsanlagen fest definierte Umrisslinie der Stadt verlor im Verlauf des 17. und 18. Jahrhunderts in den Fällen, in denen die Verteidigungsfunktion nicht mehr notwendig schien, ihren geschlossenen Charakter, so z. B. beim Ausbau des Dorfes

Das Vorbild, an dem sich die Gestaltung der Residenzen des Absolutismus in erster Linie orientierte, war

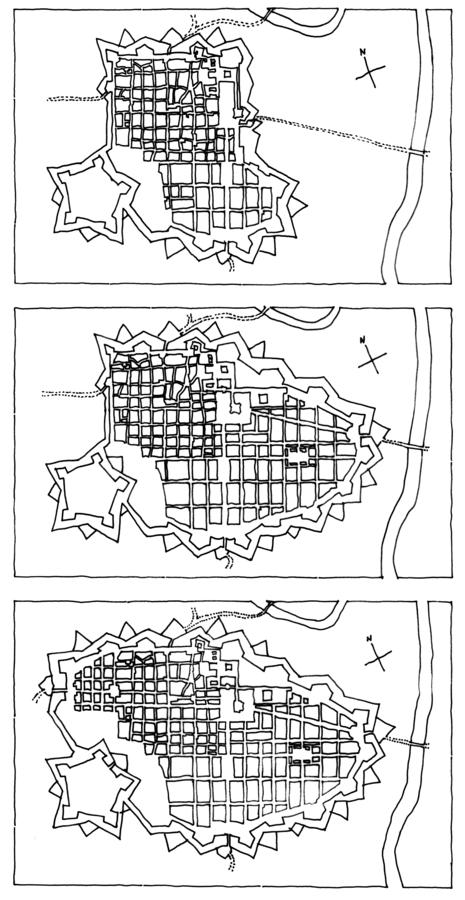

Abb. 2.33: Die städtebauliche Entwicklung

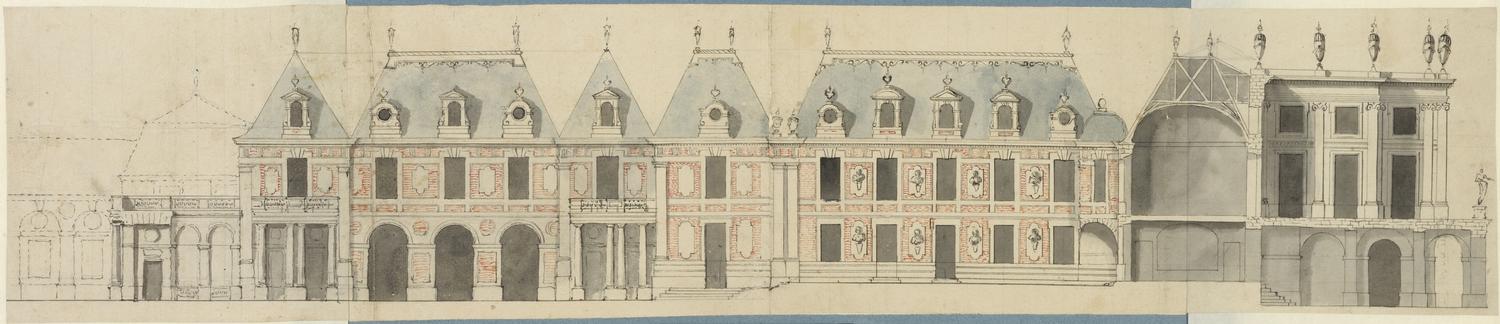

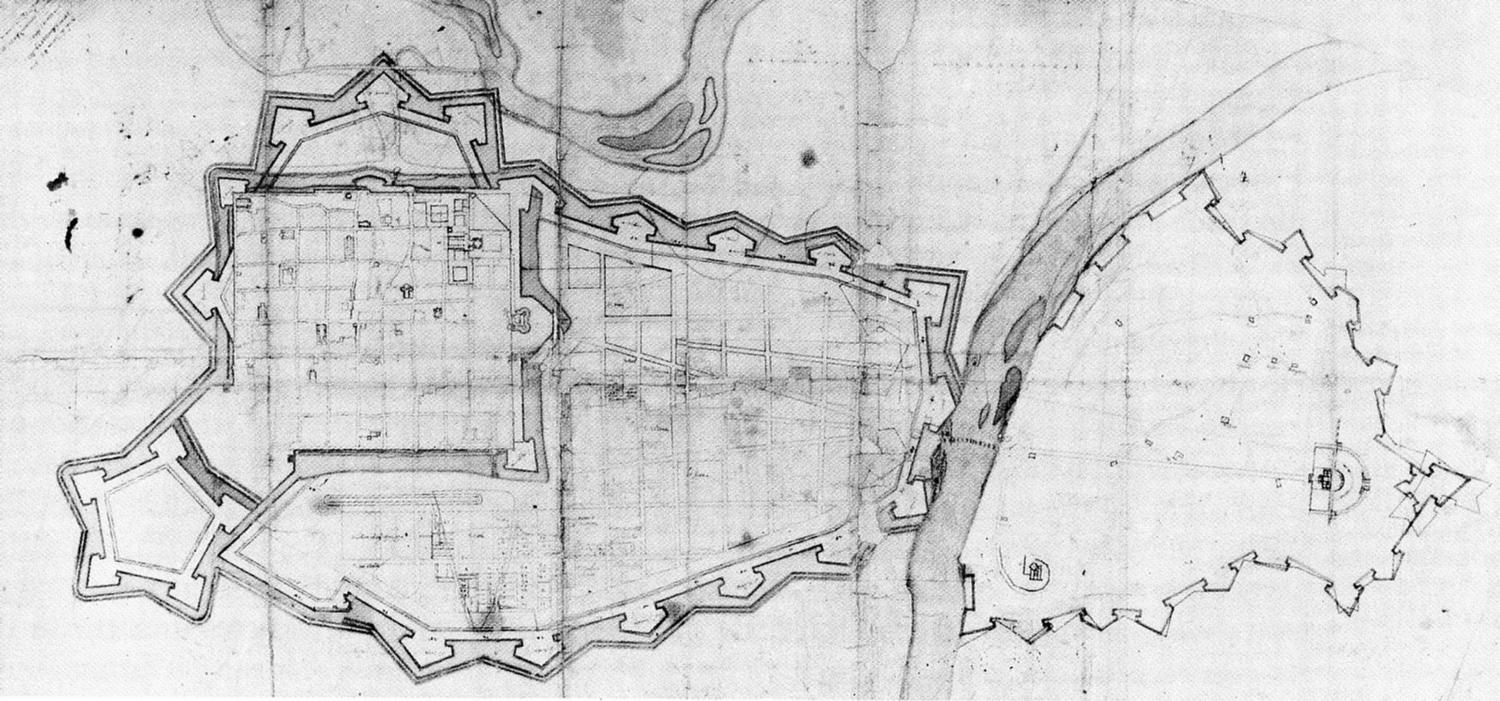

Abb. 2.34: Ercole Negro di

Abb. 2.35: Giovanni Tommaso

In

Im Anschluss an den Vertrag von Chateau-Cambrésis (1559), der dem Herzogtum Savoyen die verlorenen, nunmehr kaum befestigten Erblande zurückbrachte, hatte der Herzog Emanuele

Der erste städtebauliche Eingriff, der in den überkommenen Stadtorganismus vorgenommen wurde, bestand aus dem Einschneiden zweier neuer Straßen in das bestehende Rastersystem. Für die Bebauung der Vie Nuove sah schon Ascanio

Die erste Stadterweiterung von 1620 in Richtung Süden basierte auf einem Plan des Militäringenieurs Negro di Ercole di

Einheitlichkeit war in

Gegen Ende des Seicento vermittelte

2.6.6 Vom Territorium zum dekorativen Detail: Filippo Juvarras Tätigkeit am Turiner Hof

Die Zeitspanne, die sich zwischen dem Sieg von

Abb. 2.36:

Unter Respektierung des in der Vergangenheit verfolgten städtebaulichen Konzepts, d. h. Einhaltung der funktionalen Hierarchie, eines gleichförmig-kontinuierlichen Fassadenverlaufs, eines regelmäßigen Gesamtbildes und Einsatz geradlinig geführter privilegierter Achsen, alles im Sinne szenographischer Gestaltung, unterbreitete

Die ebenfalls durch

Abb. 2.37: Filippo

Das Beispiel der Zeichnung verdeutlicht

Neben der Achse

Von dem in elliptischer Form gestalteten salone der palazzina als Mittel- und Angelpunkt der symmetrischen Gesamtanlage von

Die Strukturierung der

Abb. 2.38: Plan der Gesamtanlage von

Für solch große Bauaufträge, die auch in typologischer und künstlerischer Hinsicht mit

Die Umsetzung des Entwurfs in die Praxis erforderte eine sehr enge Zusammenarbeit der an der Baustelle beteiligten Handwerksbetriebe. Von

Abb. 2.39: Filippo

Abb. 2.40: Filippo

Ein Beispiel für

2.7 Logistik

2.7.1 Transport

Leider wird in der Literatur nicht gesagt, wie teuer Routine-Transporte auf dem Tiber waren. Scavizzi, die den Schiffsverkehr auf dem Tiber zwischen dem 16. und dem 18. Jahrhundert untersucht hat, beschreibt, welche Tagelöhne die Arbeiter auf den Schiffen bekamen. Anhand der Akten der Steuerverwaltung analysiert sie, wie sich das auf dem Tiber transportierte Güter-Volumen im Laufe des 18. Jahrhunderts entwickelt hat.573

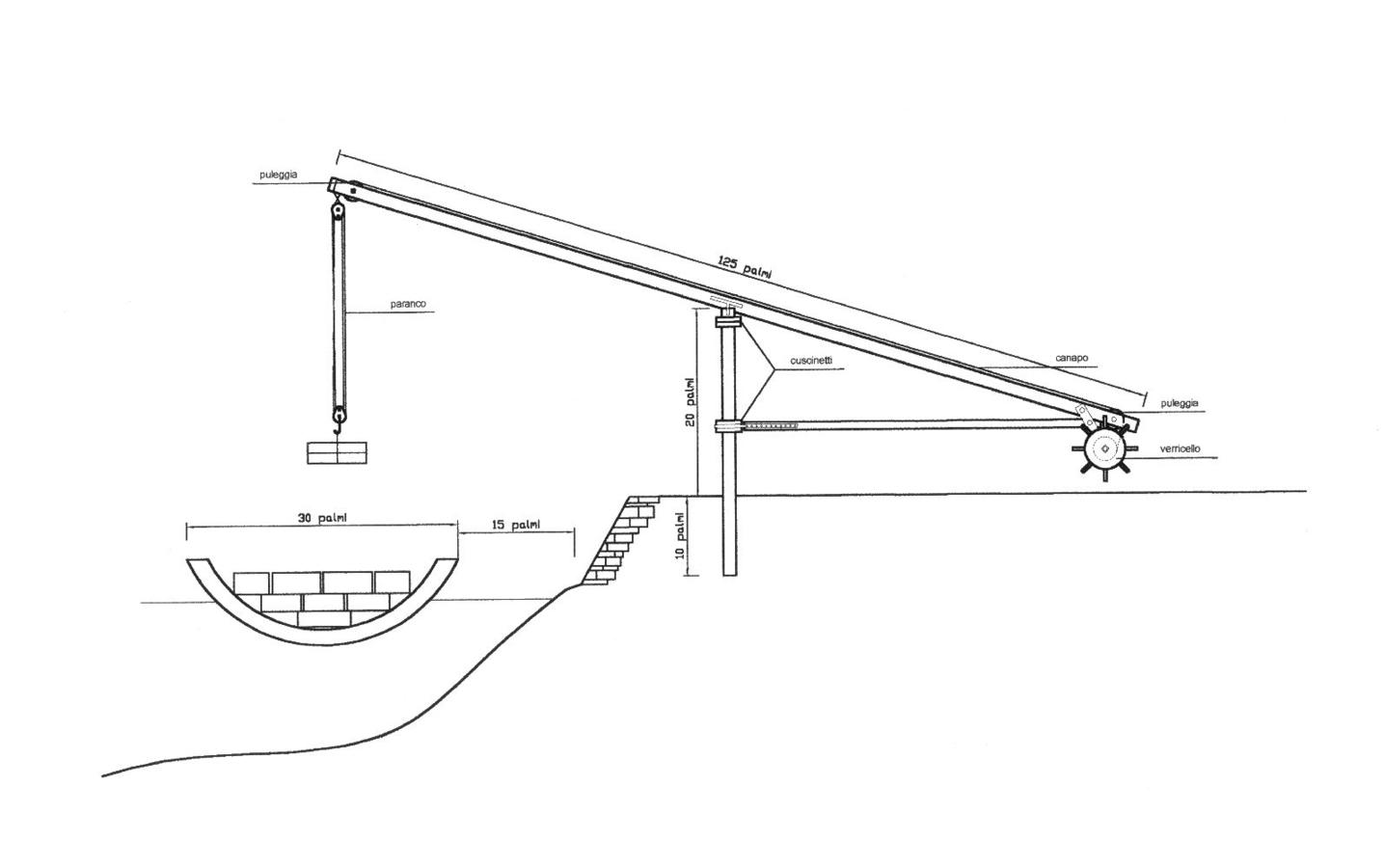

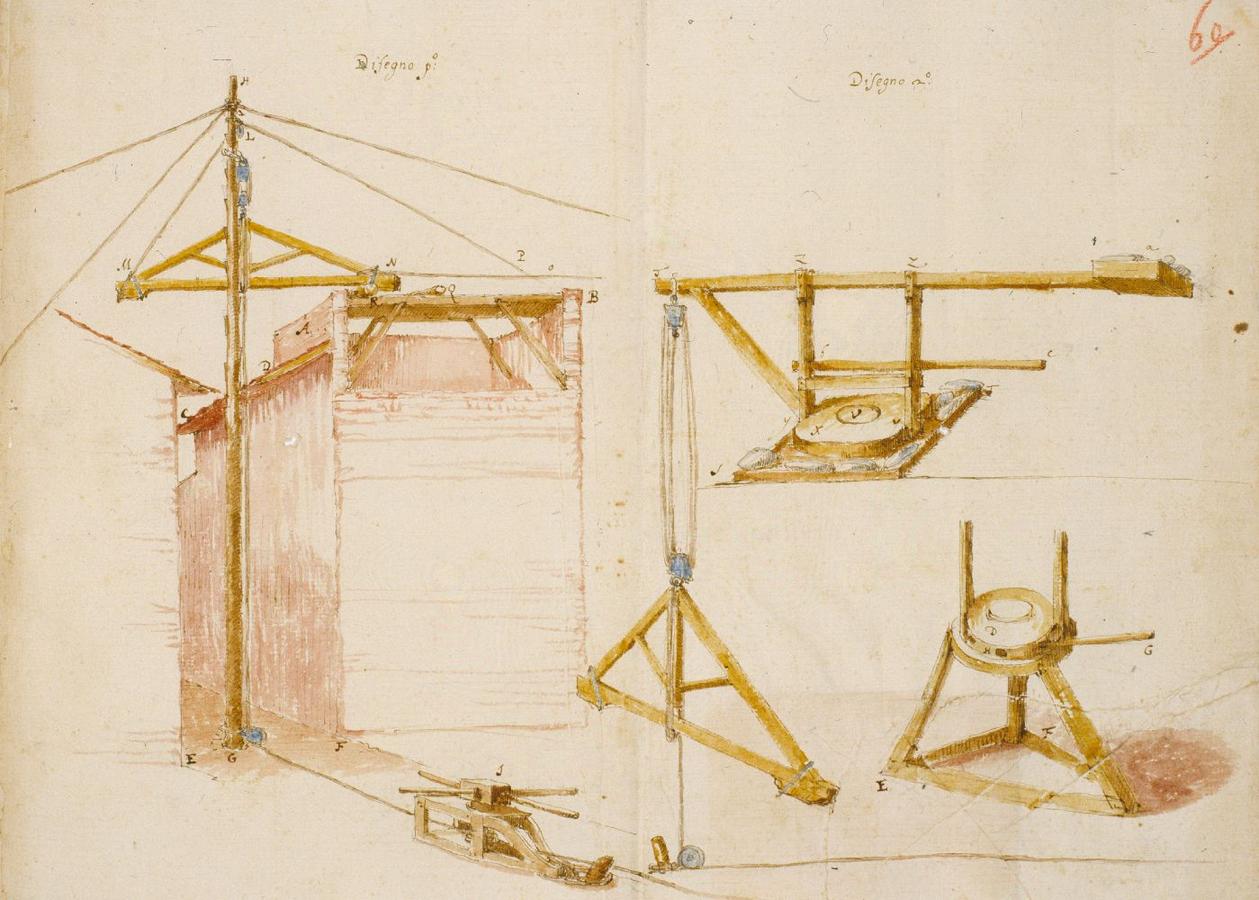

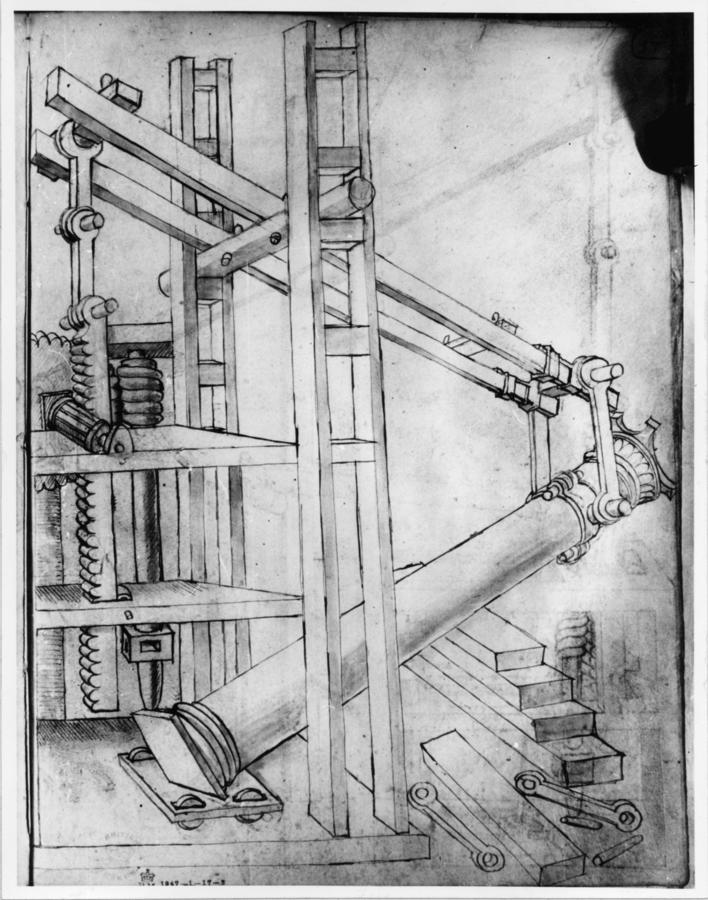

Abb. 2.41: Kran zum Be- und Entladen von Schiffen; Rekonstruktion von Nicoletta Marconi nach einer anonymen Zeichnung, BAV, codici Chigiani PVII, 13, c.69

Bauholz, das für provisorische Strukturen gedacht war, wurde zu chiodettoni oder chiode, d. h. zu Flößen zusammengebunden und den Tiber hinuntergeflößt. Holz für

Abb. 2.42: Nicola

Abb. 2.43: Nicola

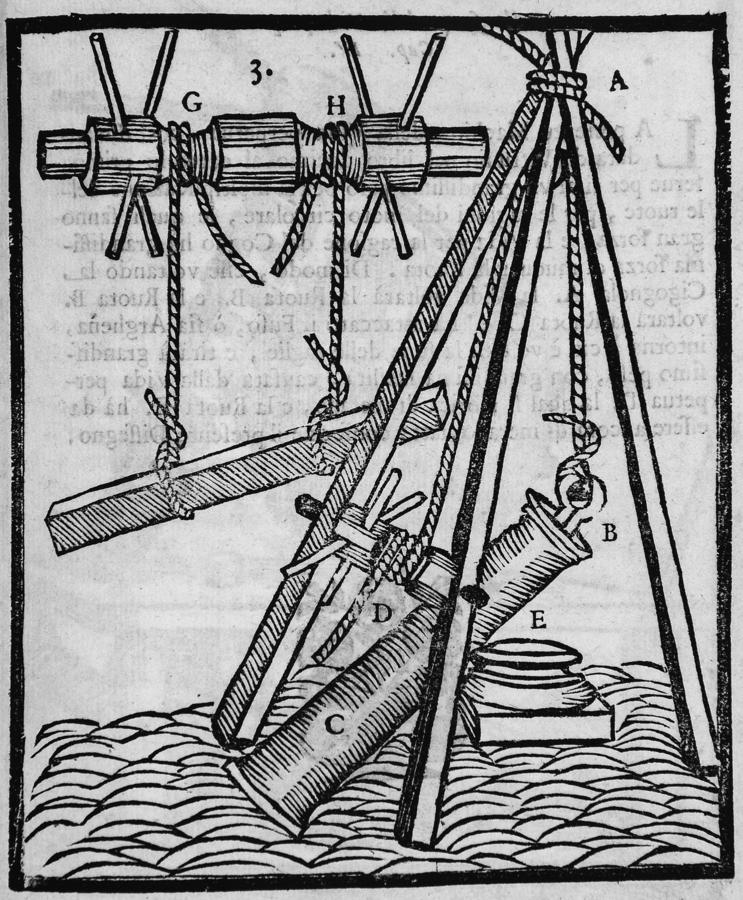

Große Steinblöcke konnten mit einer über mindestens drei Seile stabilisierten antenna von den Schiffen abgeladen werden (siehe unten, Abschnitt 2.9.4). Für leichtere Blöcke wurden capre eingesetzt. Die ökonomischste Variante der Ver- und Entladung schwerer Steinblöcke war es, sie unter einen Wagen zu binden und von Ochsen über eine Rampe auf das Schiff bzw. an Land ziehen zu lassen, wo die Seile gelöst wurden.577 Zum Be- und Entladen von Schiffen dienten auch Auslegerkräne (Abb. 2.41), die Marconi für die zweite Hälfte des 17. Jahrhunderts aus den Codices Chigi rekonstruieren konnte. Der Ausleger ist 125 palmi (28 m) lang und wurde an Land von Pferden (daher auch die Bezeichnung mazzacavallo) oder mit Menschenkraft gedreht.

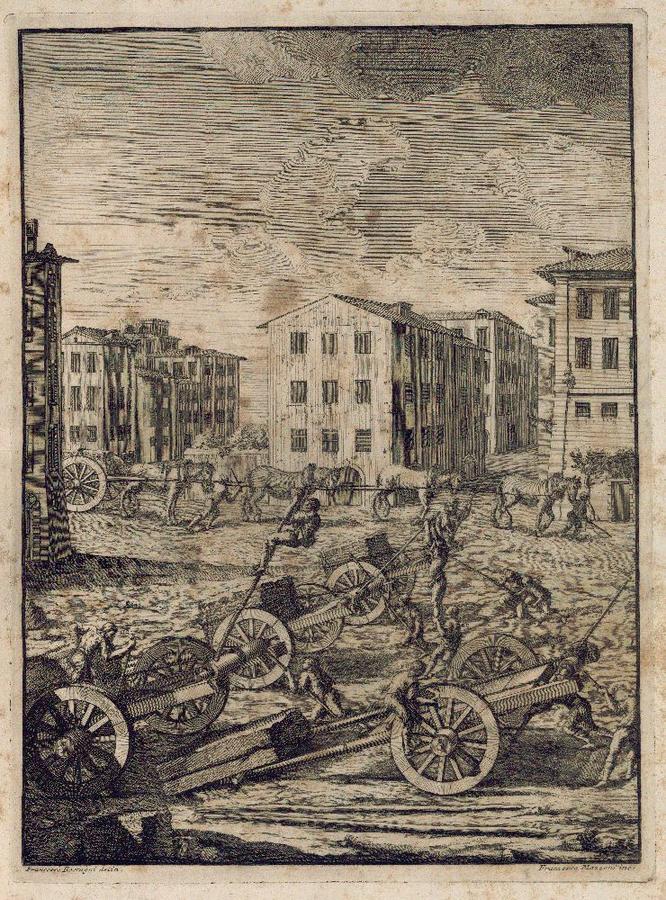

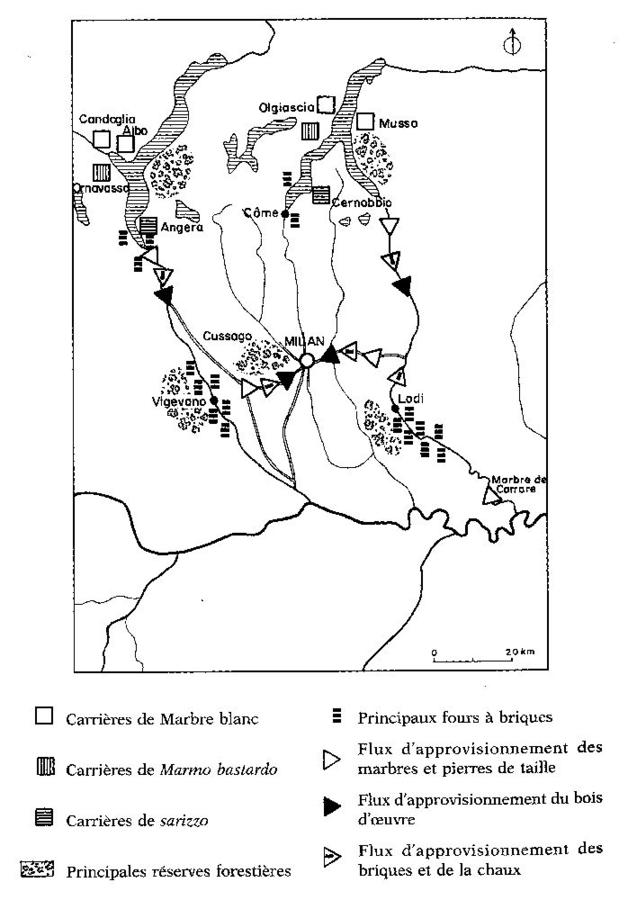

Abb. 2.44: Die Versorgung

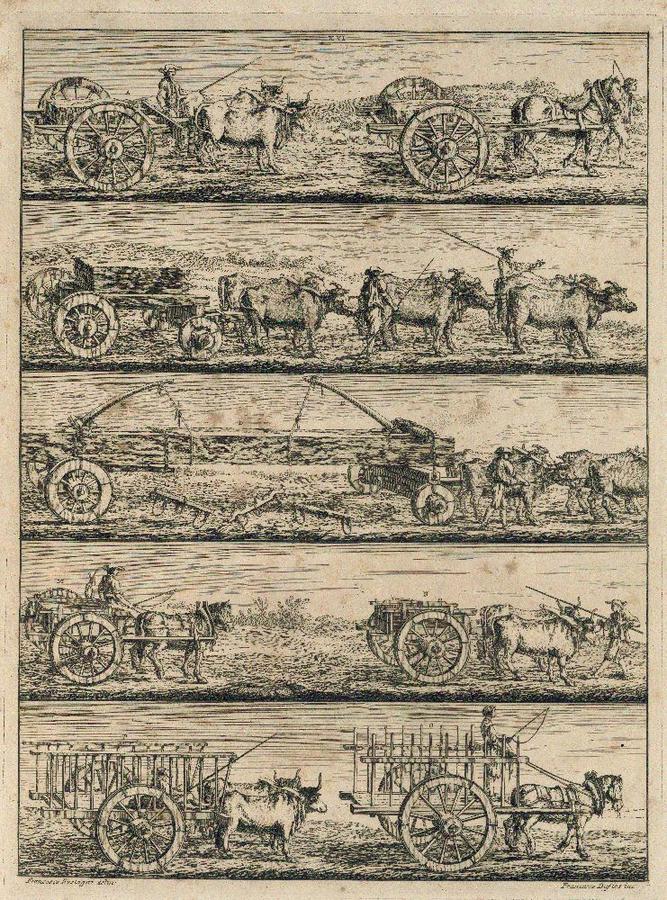

Das Transportwesen mit Wagen war ebenfalls gut organisiert.

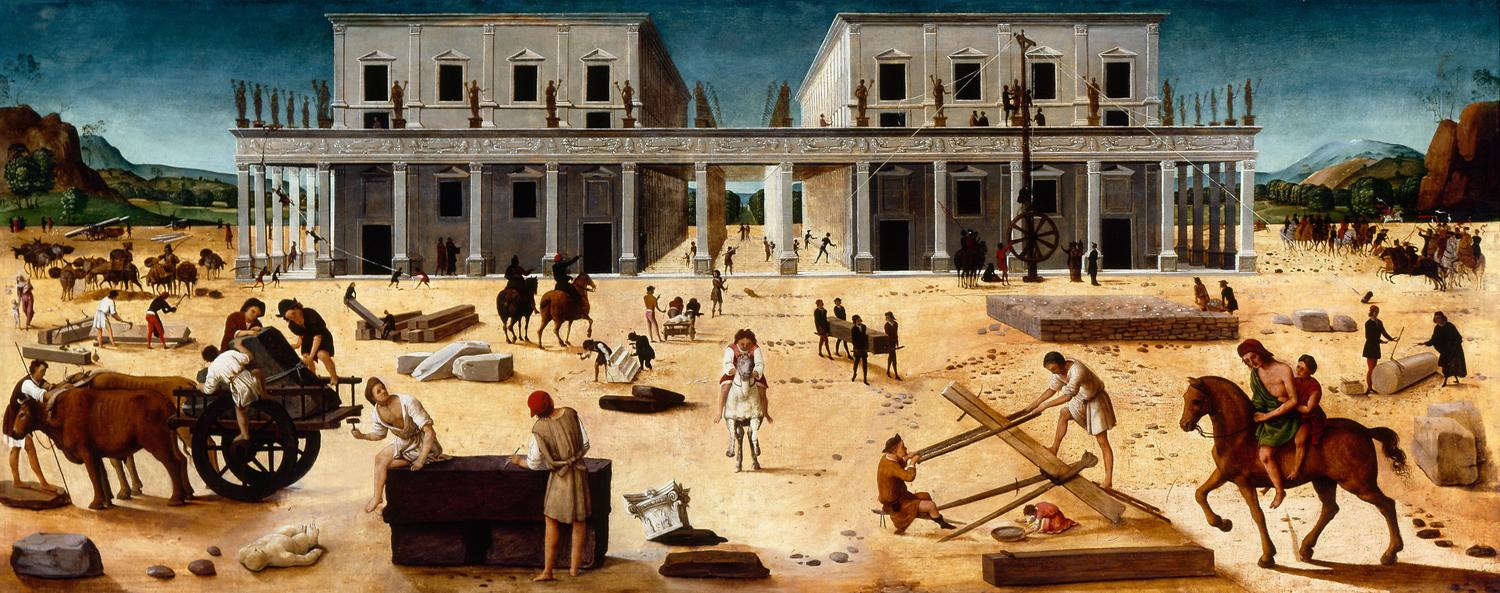

Im Jahre 1560 begann der Bau der Uffizien in

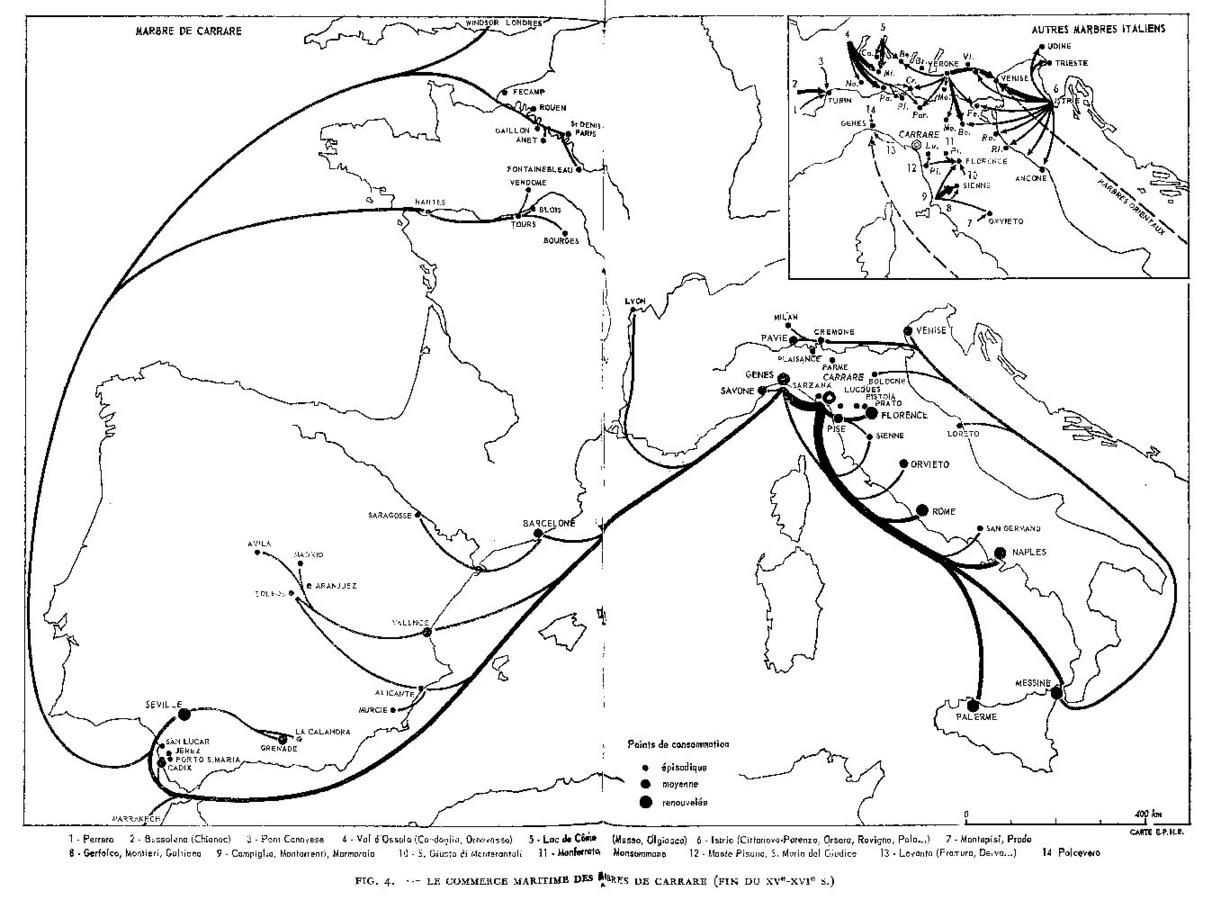

Der Transport des Marmors aus den Steinbrüchen in  Lire, bei Landtransport kamen 2 Lire 6 S. hinzu, d. h. der Landtransport kostete 30% mehr. Die Dombaustelle in

Lire, bei Landtransport kamen 2 Lire 6 S. hinzu, d. h. der Landtransport kostete 30% mehr. Die Dombaustelle in

Es gehörte zum Wissen und zur Erfahrung der Bauleute, die Lasten richtig einzuschätzen und den besten Transportmodus zu wählen. Wagen konnten nicht für beliebige Lasten ausgelegt werden. Als Wagenlast (carrettata) galten zunächst 3.000 Libbre, also etwas mehr als eine Tonne. Dies bezeichnete aber eher eine Durchschnittsladung und war durchaus nicht die maximal auf einem Wagen transportierbare Last. Allein die von

Abb. 2.45: Der Seehandel mit

Abb. 2.46: Der Transport eines

Abb. 2.47: Giovanni

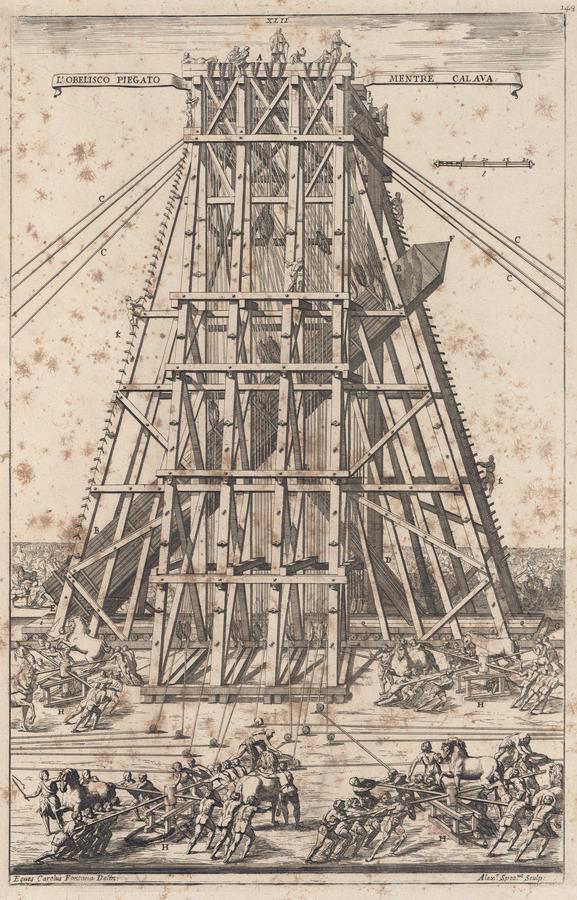

Es wurden aber noch deutlich höhere Lasten transportiert: Der vatikanische Obelisk, den Domenico

Welchen Anteil hatte der Transport an den Gesamtbaukosten? Scavizzi wertet Listen zur Anwesenheit von Bauleuten aus, die der Ingenieur Cornelius

2.7.2 Baustoffhandel

2.7.3 Baustellen-Logistik

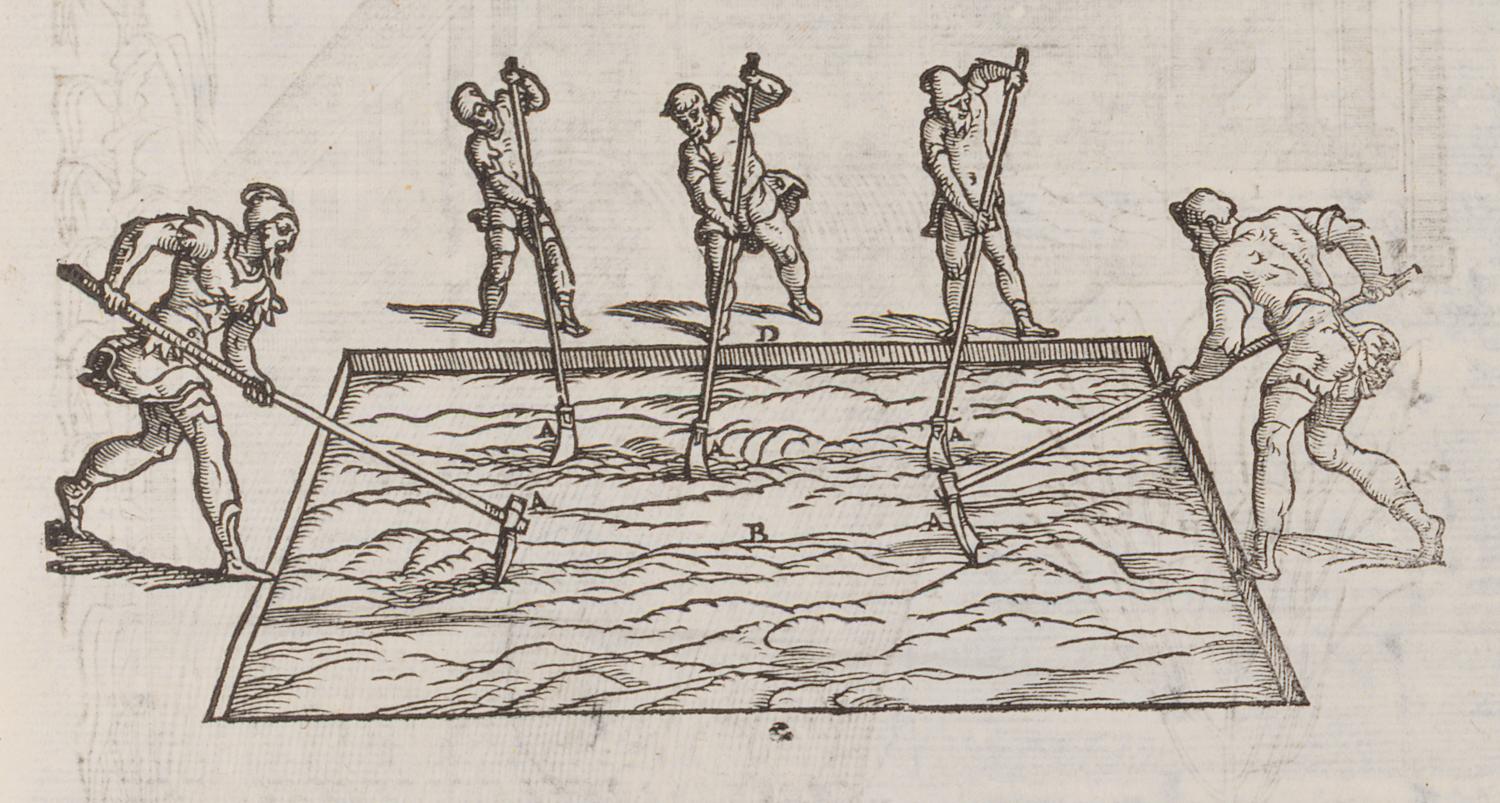

Die allgemeine Tendenz in

Im späten 15. Jahrhundert besorgten vor allem

Da sich die compagnie gegenseitig Konkurrenz machten und jede von ihnen mehrere Aufträge gleichzeitig bearbeitete, war Regulierung erforderlich. Marconi beschreibt die Maßnahmen, mit denen die päpstliche Administration Spekulationen mit Aufträgen sowie das Abziehen von Arbeitskräften von bereits laufenden Baustellen zugunsten neuer Aufträge verhindern wollte. Eine Verordnung für die Maurer aus dem Jahre 1596 kontrollierte die Zugehörigkeit zur Università degli muratori (Maurerzunft) und schrieb den capomastri vor, wann und wie sie ihre Untergebenen zu bezahlen hatten, um Spekulation und Ausbeutung zu unterbinden. Die Verordnung regelte auch die Einbeziehung von Subunternehmern, die oftmals in die mit dem Hauptauftrag verknüpften Risiken eingebunden wurden. Um für die Reverenda Fabbrica arbeiten zu können, mussten die Firmen eine Reihe von Bedingungen erfüllen. Die Bauleute mussten praktische Erfahrungen aus anderen Bauaufträgen haben (homini pratichi et che abbino fatte altre opere) und sie mussten Kapital und eine Werkstatt in

Mit der compagnia entstand aber nicht zuletzt auch ein neuer Wissensraum, in dem technisches und logistisches Wissen eine Symbiose eingingen. Die schlüsselfertige Erstellung von Bauteilen dürfte die compagnie angespornt haben,

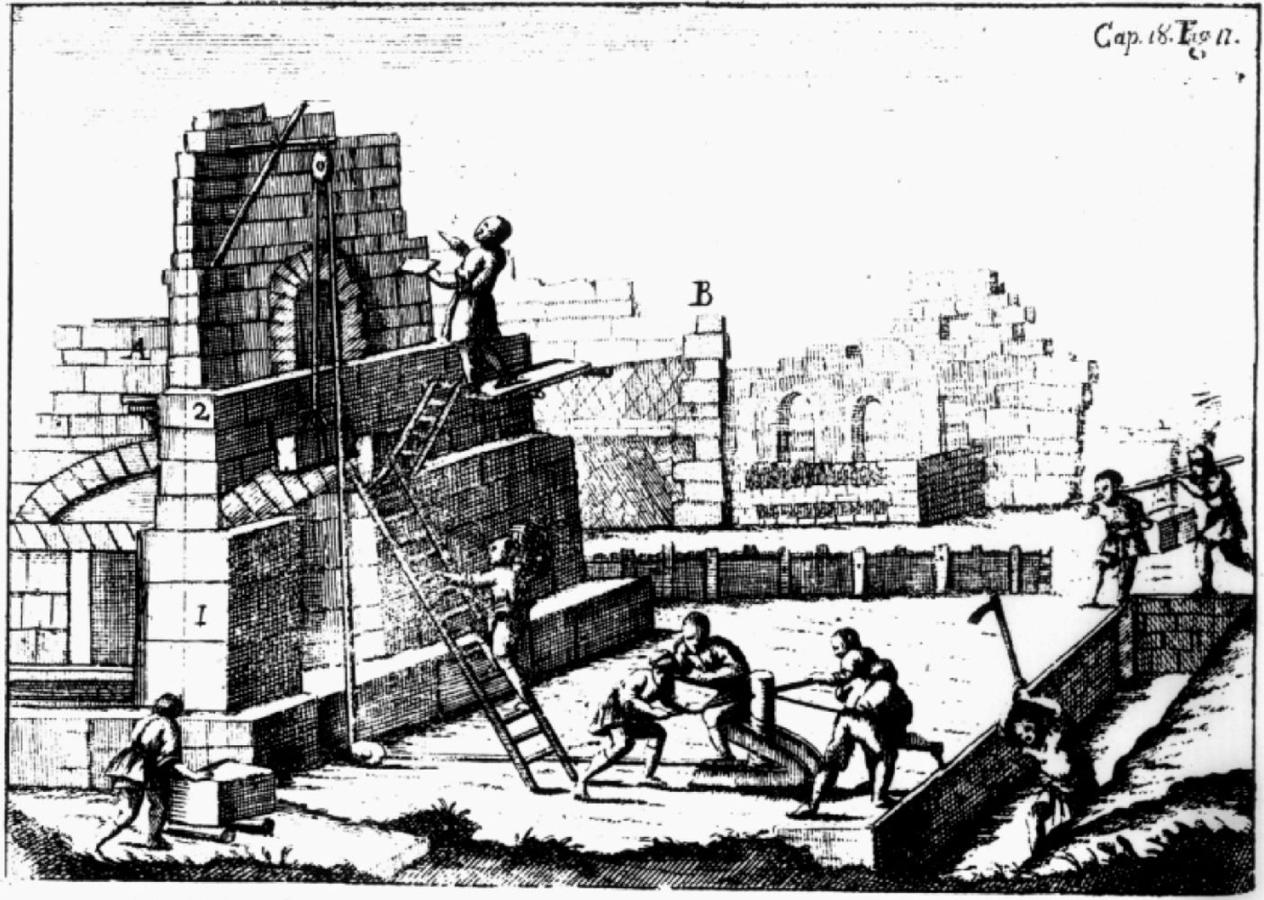

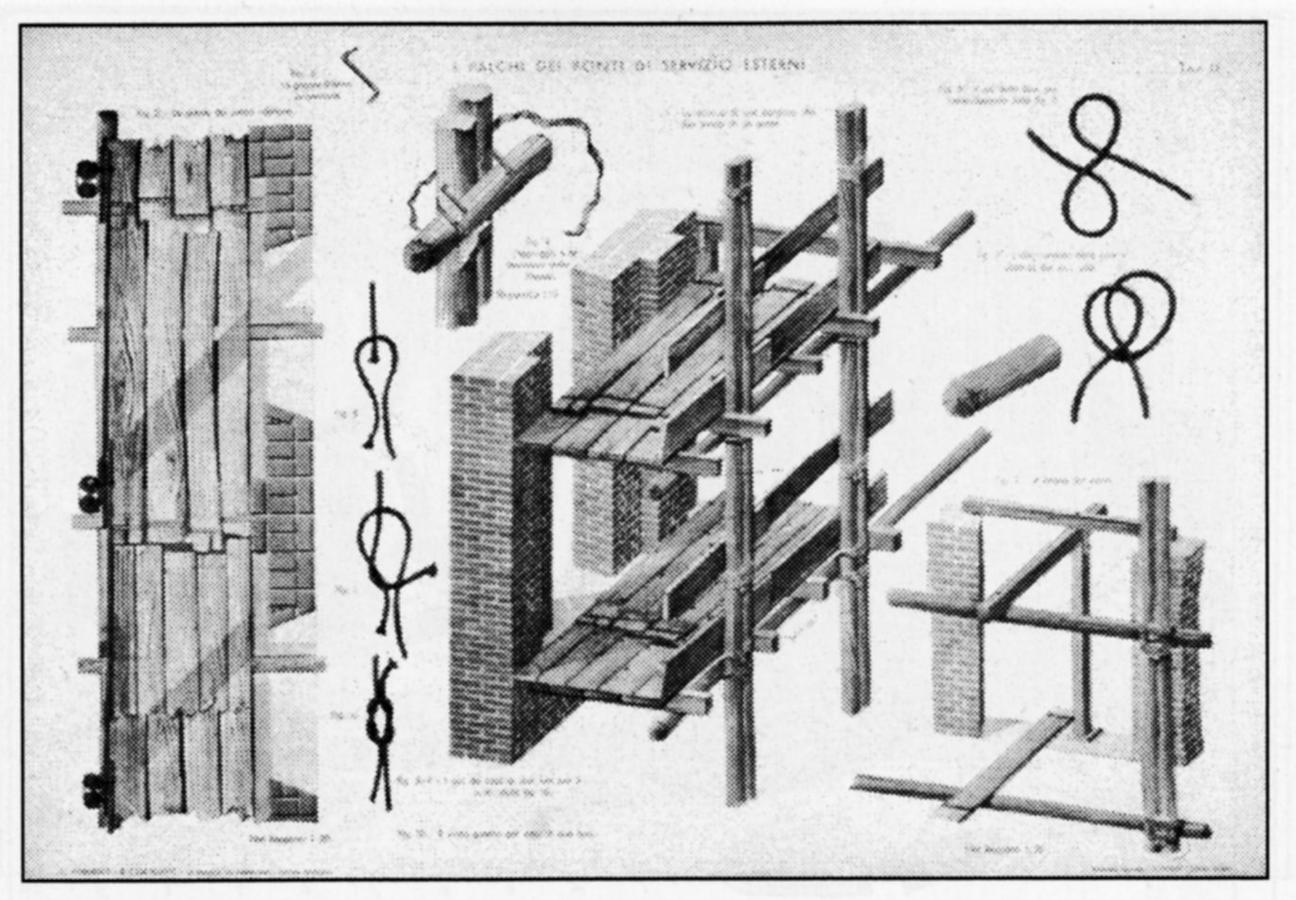

Entscheidend für die Baustellen-Logistik waren aber nicht nur ökonomische Aspekte, sondern auch die traditionelle Aufteilung der Aufgaben nach Gewerken. Aufgabe der Maurer war bis mindestens zum Ende des 18. Jahrhunderts die Versorgung der Baustelle mit Maschinen, der Bau von Arbeits- und

2.7.4 Baustellen-Organisation

Abb. 2.48: Mit der Mauer aufwachsendes Arbeitsgerüst, aus: Formenti 1893, Teil 1, Taf. II.

Entscheidende Voraussetzung für eine Baustelle ist die Versorgung mit Wasser. Baustellen haben einen großen Wasserbedarf. Wasser wird für das Löschen von Kalk eingesetzt, für die Zubereitung von Mörtel, Putz und Farben, für das Wässern der Ziegelsteine vor dem Einbau, für das Schneiden und Polieren von Marmor und Travertin sowie für das Schleifen der Ziegelsteinoberflächen (arrotatura) und der Fußböden (orsatura). In

Die

Abb. 2.49: Piero di

Aus praktischen Gründen wurden die Materialien in unmittelbarer Nähe der Baustelle gelagert. Ziegelsteine und Natursteine wurden nach Möglichkeit direkt unterhalb des Gerüstes getrennt voneinander aufgeschichtet. Dort positionierte man auch Fässer mit Kalk und Wasser. Für längere Lagerung von Baumaterialien wurden auf Baustellen außerhalb der Stadtmauern Magazine gebaut. Das konnten einfache Schutzdächer oder sogar regelrechte Holzhäuser sein (casotti in legno), in denen Material und Werkzeug vor Wetter und Diebstahl geschützt waren. In engen innerstädtischen Situationen wurden die Erdgeschoss- und Nebenräume in den an die Baustelle angrenzenden Häusern als Lager für Baumaterial angemietet, etwa bei Sant’Agnese in Piazza Navona oder auf dem Montecitorio. Wurden die Räume dabei beschädigt, musste die Baustelle haften.608

Auf der Baustelle selbst wurden Lasten mit Hilfe von Tragestangensystemen (Abb. 2.49, Mittelgrund, Mitte) von einem Ort zum anderen gebracht. Das Prinzip war dabei das gleichmäßige Verteilen einer Last auf viele Schultern. Ein Beispiel für ein Tragegestell ist die barella, mit denen zwei Personen Mörtel, Kalk etc. tragen konnten.609

Wenn möglich wurde der Bauzaun so großzügig angelegt, dass innerhalb der Umfriedung Platz für das Wiegen von Wagen (das geschieht mit einer großen Laufgewichtswaage offenbar Rad für Rad) und für die Zubereitung und Bearbeitung von Baumaterial blieb. Solche Arbeitsbereiche wurden in der Regel überdacht. Wenn Platz vorhanden war, wurde auf der Baustelle ein Kalkbrennofen eingerichtet, in dem Kalksteine, Travertinreste etc. zu ungelöschtem Kalk verarbeitet wurden. Unabhängig davon, ob Platzmangel dazu zwang oder ob man den Aufwand nicht selbst treiben wollte, konnte ungelöschter Kalk auch im Handel gekauft und gut abgedeckt auf Karren auf die Baustelle gefahren werden. Das Löschen des Kalks hingegen fand in der Regel auf der Baustelle statt. Um den Kalk zu löschen, wurde auf der Baustelle ein abgelegener, schattiger und feuchter Ort ausgesucht und dort eine Grube ausgehoben (siehe Abschnitt 2.8.2). Zwischen dem 17. und 18. Jahrhundert entwickelte sich dann aber auch der Handel mit gelöschtem Kalk, d. h. die Arbeitsteilung im Bauwesen nahm weiter zu. Zimmerleute bekamen lange Verdachungen auf der Baustelle, um die Balken vorzubereiten. Auch die Steinmetzen hatten ihre Schutzdächer, unter denen sie bei jedem Wetter arbeiten konnten. Tischler hingegen arbeiteten in der Regel in ihrer eigenen bottega und lieferten die fertigen Produkte auf die Baustelle. Auch das Anmischen von Putzen und Farben erfolgte nicht auf dem Bauplatz, da dessen staubiges Ambiente unvorteilhaft war.610

Zu den Arbeitszeiten auf den Baustellen gibt es relativ wenige Informationen. In seinem Architekturtraktat schlägt

2.7.5 Friktionen und Probleme

2.8 Materialwissen

2.8.1 Verwendete Materialien

2.8.2 Kalk

2.8.3 Puzzolanerde

2.8.4 Holz

Das Holz kam aus verschiedenen Waldgebieten aus der weiteren Umgebung Roms. In den Sabiner Bergen konnte zwischen Oktober und März Holz geschlagen werden. Die Qualität eines Brettes hängt stark von der Position im Baumstamm ab, aus der es stammt. Mezzareccia heißt ein Brett, das aus der Mitte stammt, asciatone ein aus dem Randbereich des Stammes entnommenes, sich werfendes, also qualitativ schlechteres Brett. Bretter mit gebogenen Oberflächen wurden auch rodone, rondoncello oder stanghetta genannt. Fodero wiederum hieß ein Brett, das rundherum geschnitten ist. Bretter, die kürzer sind als 12 Palmi (ca. 2,70 m), wurden als mozzette bezeichnet. Bretter, die schmaler als ein Palmo sind (0,2234 m), hießen marmaglie. Die Bezeichnung mercantile steht für legname assortito, also paketweise verkauftes Schnittholz, das günstiger war als Schnittholz, das Stück für Stück ausgewählt wurde. Zur Ablagerung von Holz gibt es für das frühneuzeitliche

2.8.5 Schmiedeeisen

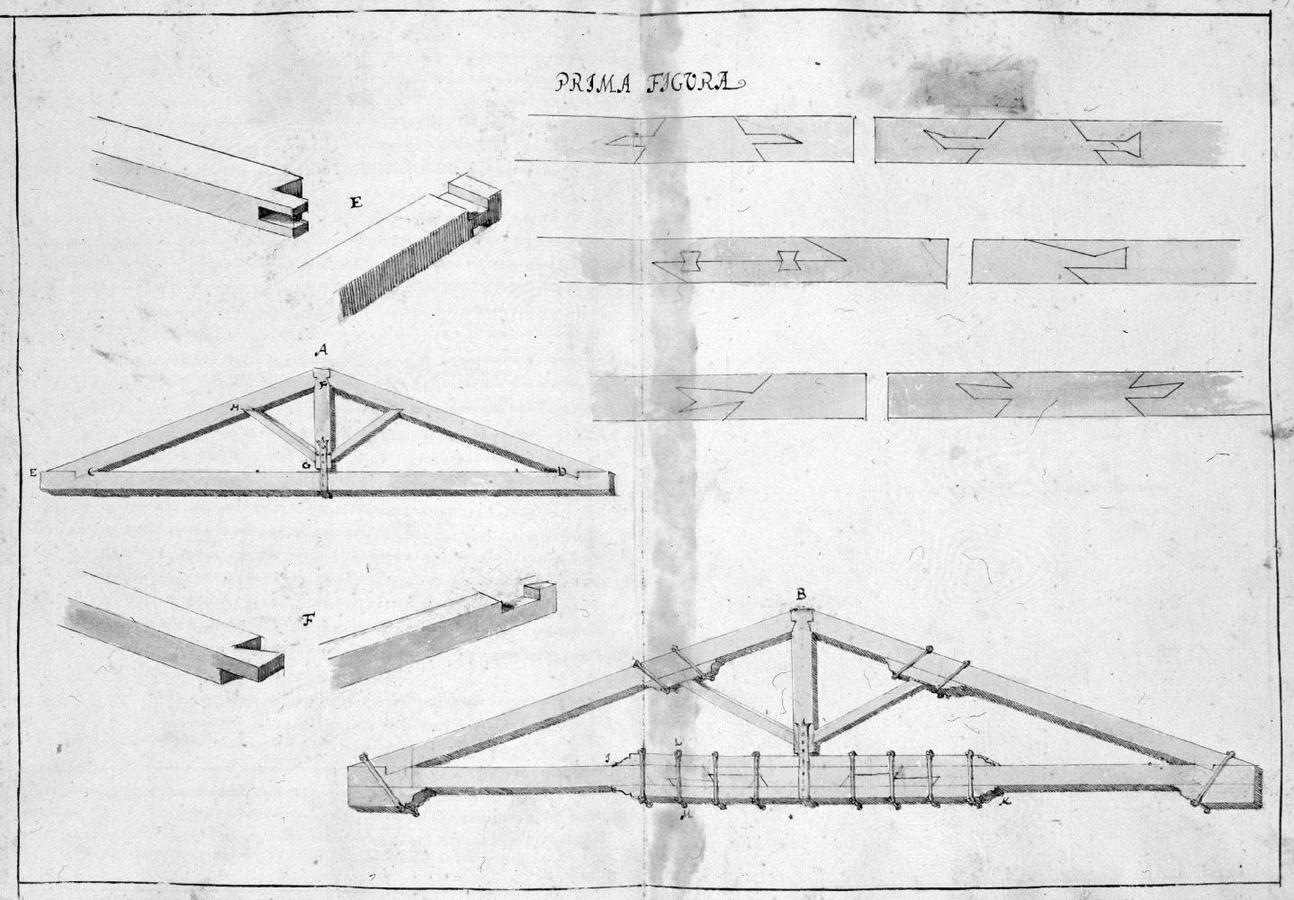

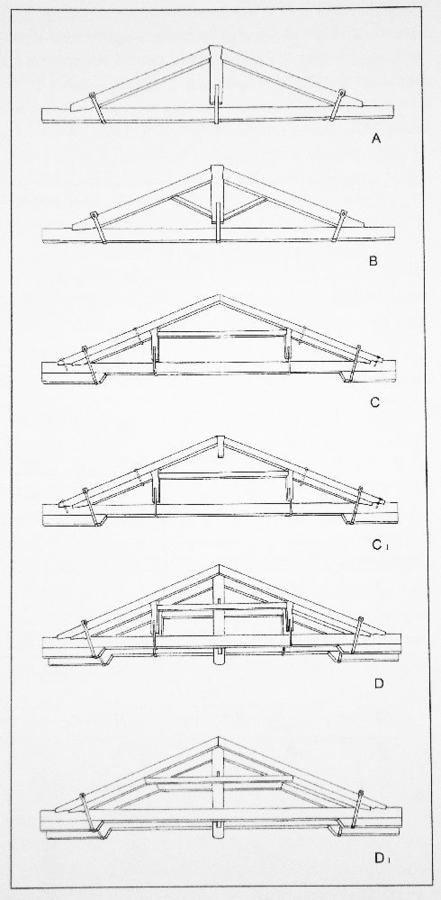

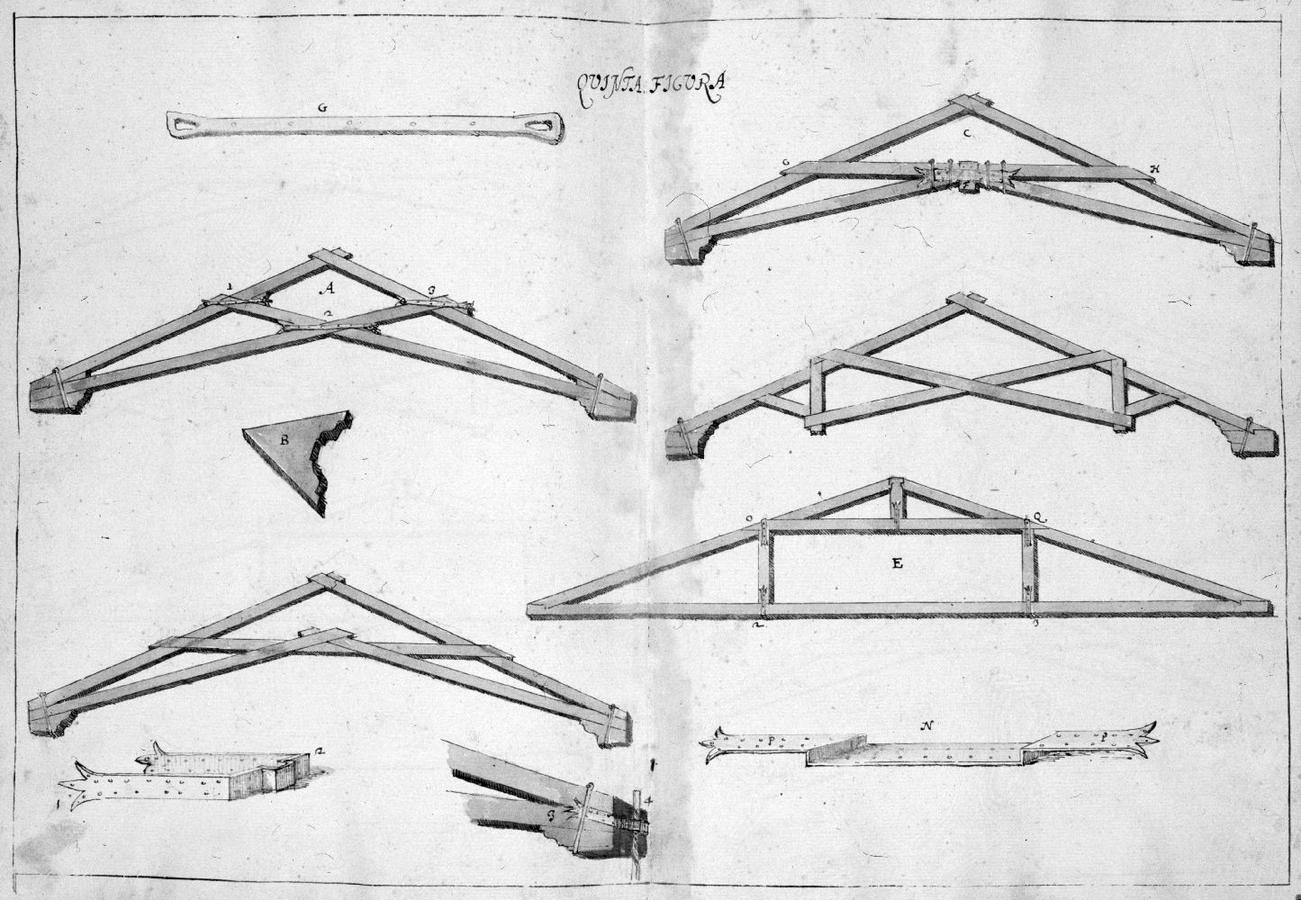

In hölzernen Dachbindern fand Schmiedeeisen ebenfalls Verwendung. Zumindest der horizontale Zugbalken (catena) wurde regelmäßig mit einer schmiedeeisernen Schlaufe an den vertikalen Hängebalken (monaco) gehängt. Vielfach dienten verkeilte schmiedeiserene Laschen (staffoni) dazu, die Holzelemente des Binders an den Auflagern zusammenzuhalten.625

2.8.6 Abdichtungen

Für Abdichtungen wurde cocciopesto verwendet. Cocciopesto oder coccio pisto ist ein Mörtel aus Ziegelsteinpulver,

2.8.7 Ziegelsteine

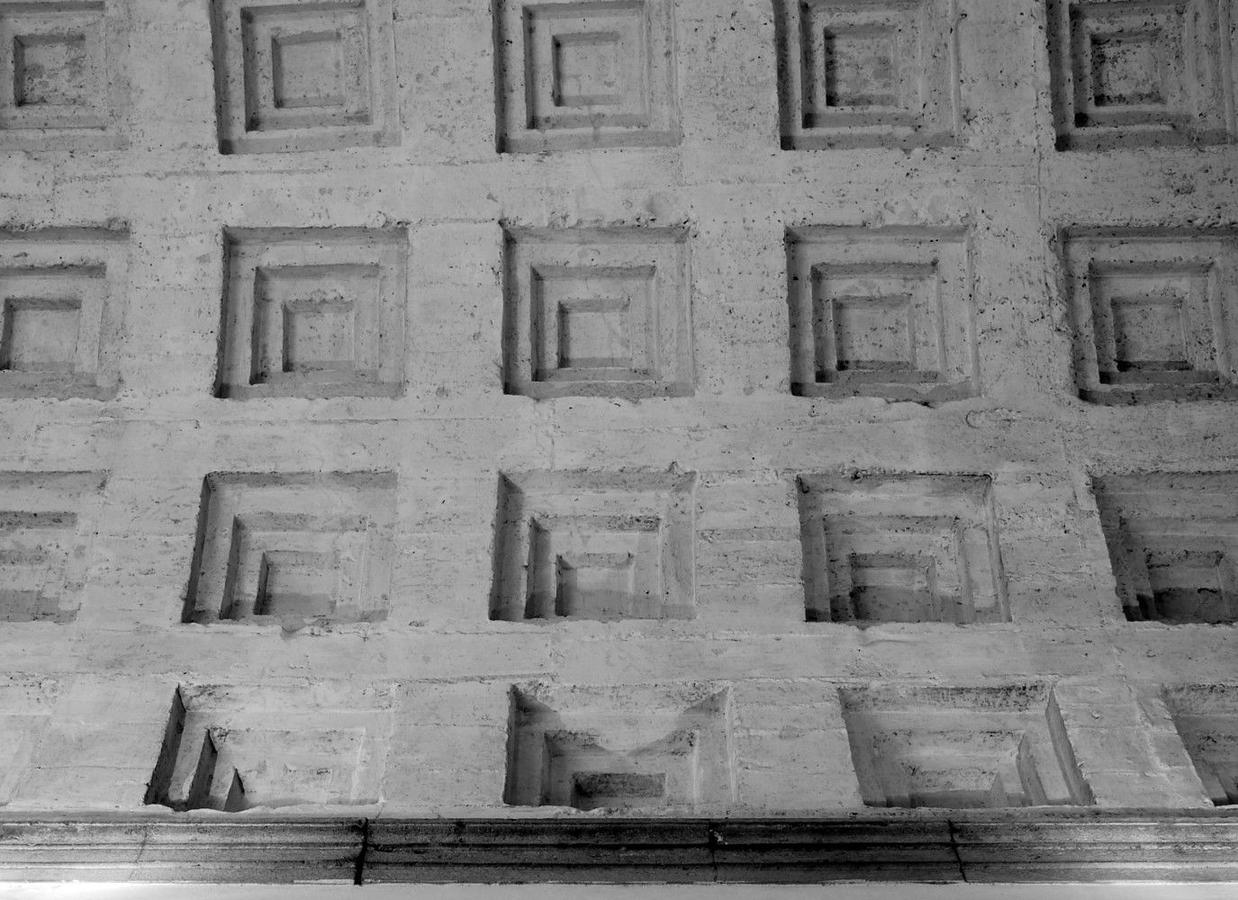

Ziegelsteine wurden verwendet für Mauern, für Fußböden, für die Errichtung von Bögen, Gewölben, Kuppeln, in hart gebrannter Form für sichtbar belassenes Ziegelmauerwerk an Fassaden. Ein Beispiel für die differenzierte Verwendung von Ziegelsteinen im römischen Bauwesen ist die Cappella Sistina (1585–87, an Santa Maria Maggiore).628 Die Mauern, Bögen, Pendentifs, aber auch das Kreuzgewölbe im Seitenschiff vor der Kapelle sowie die Wölbungen der Kapellen des Heiligen  -steinige Schale aus Ziegelsteinen geschichtet wurde.629 Die Kuppel der Cappella Sistina besteht im Gegensatz zum Tambour aus neuen Ziegelsteinen. Im Innenraum wurden ebenfalls neue Ziegel verwendet. Dabei kamen die teuersten Ziegelsteine zum Einsatz, nämlich geschnittene und im Wasser geschliffene Ziegelsteine (mattoni tagliati arotati ad acqua) aber auch trocken geschliffene Ziegelsteine (mattoni rotati a secco). Hierbei handelt es sich um normierte Verfahrensweisen der Ziegelvor- und -nachbearbeitung, die eine bestimmte Produktqualität garantierten.630

-steinige Schale aus Ziegelsteinen geschichtet wurde.629 Die Kuppel der Cappella Sistina besteht im Gegensatz zum Tambour aus neuen Ziegelsteinen. Im Innenraum wurden ebenfalls neue Ziegel verwendet. Dabei kamen die teuersten Ziegelsteine zum Einsatz, nämlich geschnittene und im Wasser geschliffene Ziegelsteine (mattoni tagliati arotati ad acqua) aber auch trocken geschliffene Ziegelsteine (mattoni rotati a secco). Hierbei handelt es sich um normierte Verfahrensweisen der Ziegelvor- und -nachbearbeitung, die eine bestimmte Produktqualität garantierten.630

Scavizzi beschreibt die Herstellung von Ziegelsteinen.631 Die Ziegelbrennöfen funktionierten im Sommer (meist von April bis September), da es nur dann warm genug war, um die Ziegel vor dem eigentlichen Brennvorgang ausreichend zu trocknen. In diesem Zeitraum mussten genügend Ziegelsteine hergestellt werden, um das florierende Bauwesen in

Über die konstruktive Verwendung von Ziegelsteinen und ihre differenzierte Verwendung zum Wohle der Bauwerkstabilität ist bereits berichtet worden. Baudekoration mit Ziegelsteinen spielte hingegen in der Italienischen Frühen Neuzeit nur eine untergeordnete Rolle, etwa für den Bereich der Fußböden. Ziegelstein- oder besser Terracottafußböden wurden bereits in der Antike benutzt und von

Im durch den Ziegelbau dominierten

Außerhalb der

2.8.8 Naturstein

Scavizzi beschreibt die Verwendung von Naturstein im römisch-frühneuzeitlichen Bauwesen.644

Die visuelle Kultur der Renaissance verlangte den Einsatz von Naturstein. Aus Kostengründen wurden neben echten Steinen auch steinvortäuschende Putze verwendet. Der Ersatz des Marmors (siehe folgender Abschnitt) durch gleichaussehende Putze wird schon von

2.8.9 Marmor und die Verwendung von Spolien

Marmor gibt es in den unterschiedlichsten Farben und Qualitäten. Die Marmorvorkommen verteilen sich über den gesamten Mittelmeerraum. Von überall her wurde der Marmor in der Antike nach

Aufgrund der seltsamen Formationen in ihrer Maserung sind sogenannte lumachelle in der Frühen Neuzeit regelmäßig Teil von Kunstkammern.654 Brocatello, feinteilig gelb-rot gegliedert und eine Spielart der lumachelle, kommt aus dem katalanischen

Der Begriff Brekzie (breccia) kommt aus der Geologie und steht für Gesteinskonglomerate, die unter hohem Druck ,zusammengebacken‘ worden sind. Eine breccia, die sich an Resten antiker Villen in

Der Einsatz antiker Bauteile (Spolien) in neuen architektonischen Kontexten im

Satzinger gibt einen Überblick über den Gebrauch von Spolien im

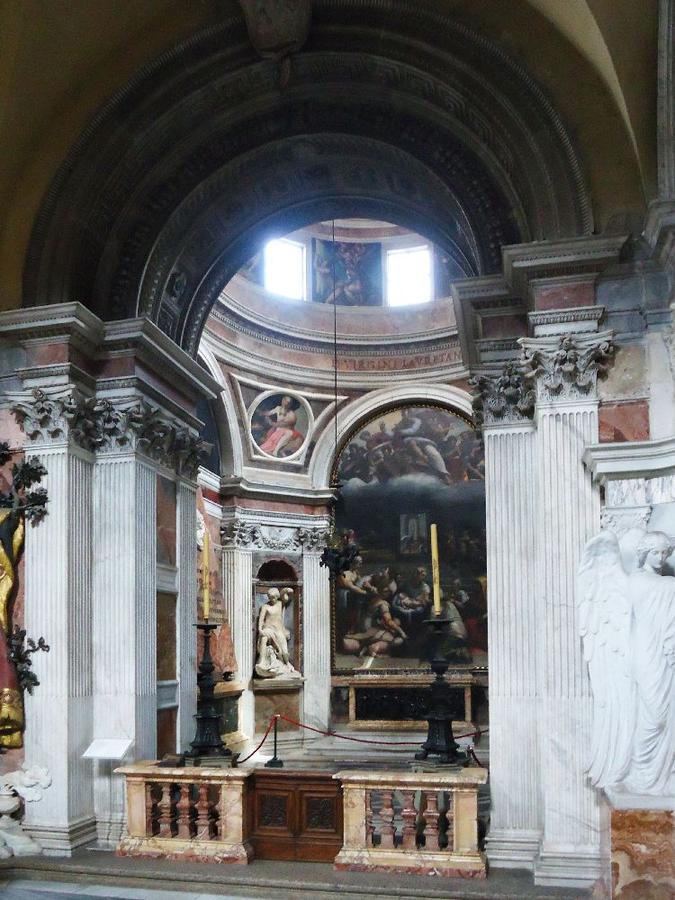

Mit Buntmarmor ausgestattete Familienkapellen in den römischen Kirchen gehörten seit dem ausgehenden 16. Jahrhundert zu den wichtigsten Bauaufgaben. Dabei kamen Spolienteile und Spolienmarmor ebenso zum Einsatz wie neu gebrochener Marmor. Es stellt sich die Frage, in wie weit die Verwendung von Spolienmarmor im Vergleich zu neu gebrochenem Marmor einen Kostenvorteil brachte oder ob das Prestige, Spolien zu verwenden, sogar einen Aufpreis bedeutete. Für den Marmor wurden exorbitante Summen ausgegeben. Papst

Ein Großteil der Kosten für die Cappelle Sistina und Paolina ist der Ausstattung geschuldet, die in beiden Fällen bis zum Hauptgebälk komplett aus Marmor besteht. Neben der Cappella Gregoriana in St. Peter waren diese beiden Kapellen der Höhepunkt der mit Marmor ausgestatteten Kapellen in

Dass die benannten Kosten für eine Marmorausstattung durchaus plausibel sind, zeigen kleine, privat finanzierte Kapellen mit Buntmarmorausstattung. Für die Ausstattung einer Kapelle in Sant’Andrea della Valle wurde mit Kosten in Höhe von 15.000–20.000 Scudi gerechnet.671 Geringer waren die Kosten für die Ausstattung der Kapellen in der Kirche Il Gesù, die im Grundriss kleiner und deutlich niedriger sind. Die um die Jahre 1646–1650 ausgeführte Marmorausstattung (inklusive Skulpturen) der Cappella Cerri in Il Gesù kostete insgesamt, d. h. inklusive der Bezahlung der Bearbeitung des Marmors und der Metallarbeiten 6.980,77 Scudi. Davon waren mindestens 3.939,10 Scudi allein in die Beschaffung des Marmormaterials investiert worden. Eine Säule aus verde antico kostete allein 180 Scudi, eine weitere aus bianco e nero antico 125 Scudi. Die in

Überschlägt man die mit Marmor auszustattende Oberfläche der Cappella Cerri (mit Fußboden und 3 Wänden), so erhält man eine Fläche von etwa 180 qm, während in den Cappelle Sistina und Paolina jeweils etwa 1000 qm, d. h. etwa 6 mal so viel Fläche zu bedecken war. Die Marmorausstattung würde in den Kapellen an Santa Maria Maggiore also hochgerechnet 42.000 Scudi kosten (wobei die schwer zu beziffernden Geldwertveränderungen hier unberücksichtigt bleiben müssen). Aus der Kostenaufstellung in den Libri di conti von Domenico

2.8.10 Bekannte und relevante Materialeigenschaften: Architekturtraktate

Abb. 2.50: Antonio

Daniele

Die Vorgänge des Kalkbrennens und des Kalklöschens und das Materialverhalten in diesen Übergängen erklärt

Auch Antonio

Leon Battista

Sebastiano

Vincenzo

2.8.11 Bekannte und relevante Materialeigenschaften: Festigkeitslehre

Bernardino Baldi publizierte im Jahre 1621 einen Kommentar zu den Mechanischen Problemen, die

Die Trennung von Fragen des Materials und der Konstruktion war im Kontext der

Abb. 2.51: Antoine

Abb. 2.52: Petrus van

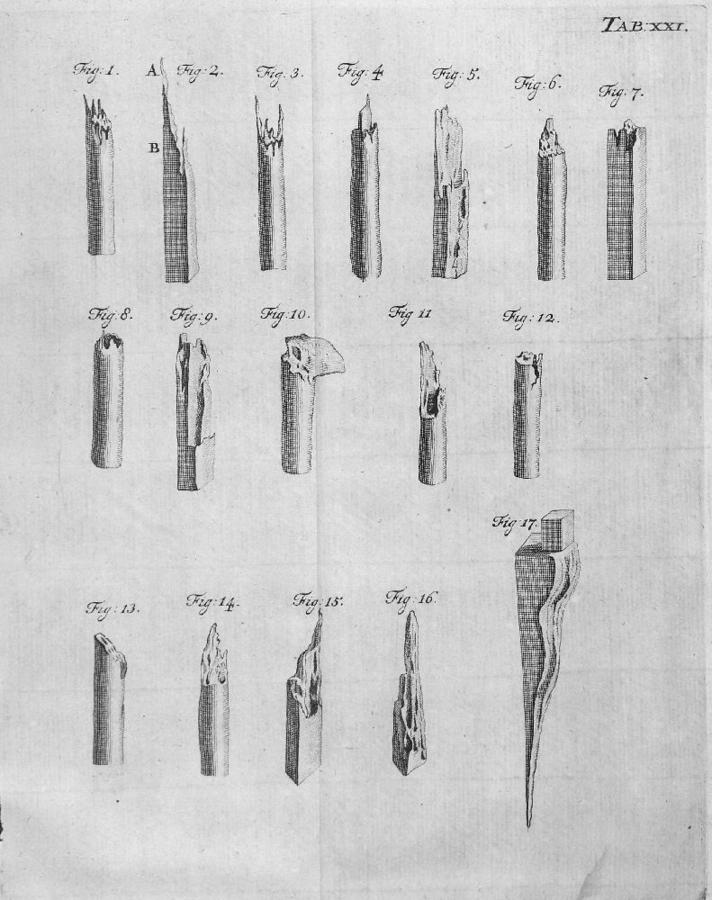

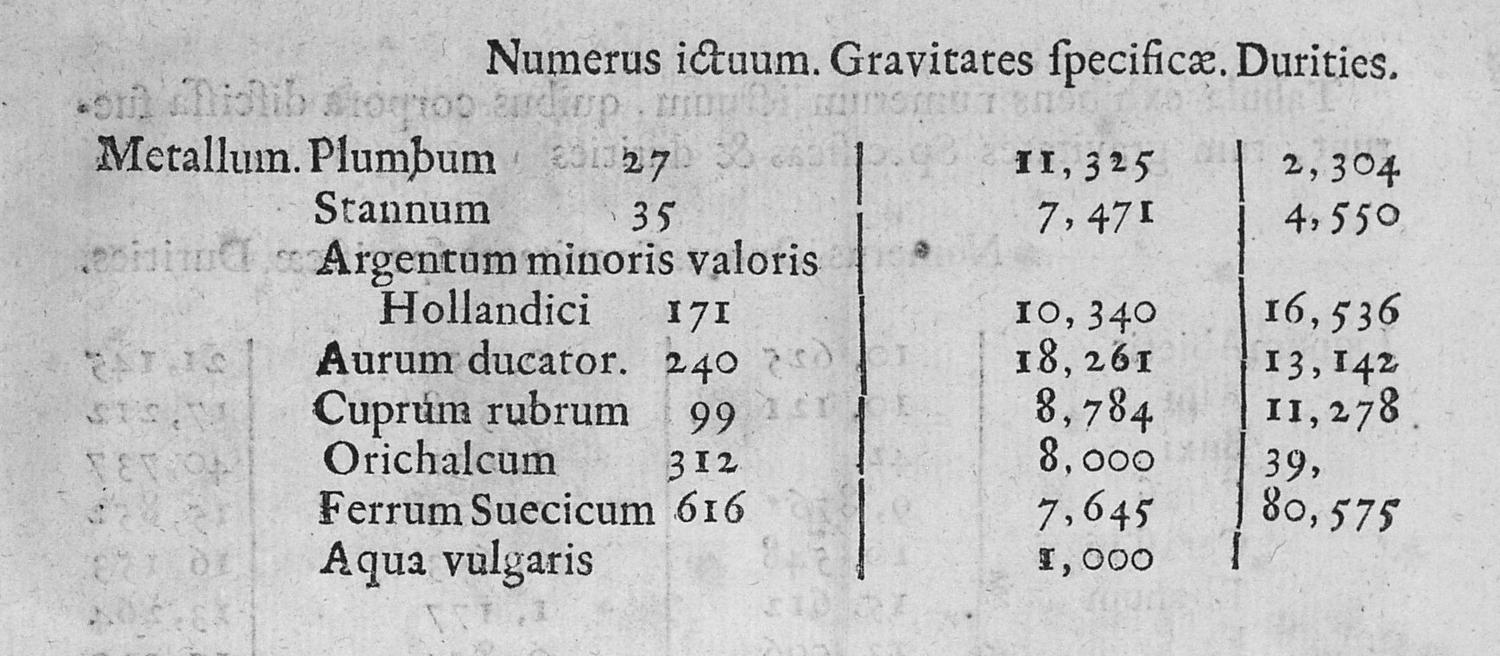

Gargiani gibt einen Überblick über Versuchsanordnungen und Versuchsreihen, mit denen man Materialeigenschaften empirisch näher kam.692 Leonardo Da

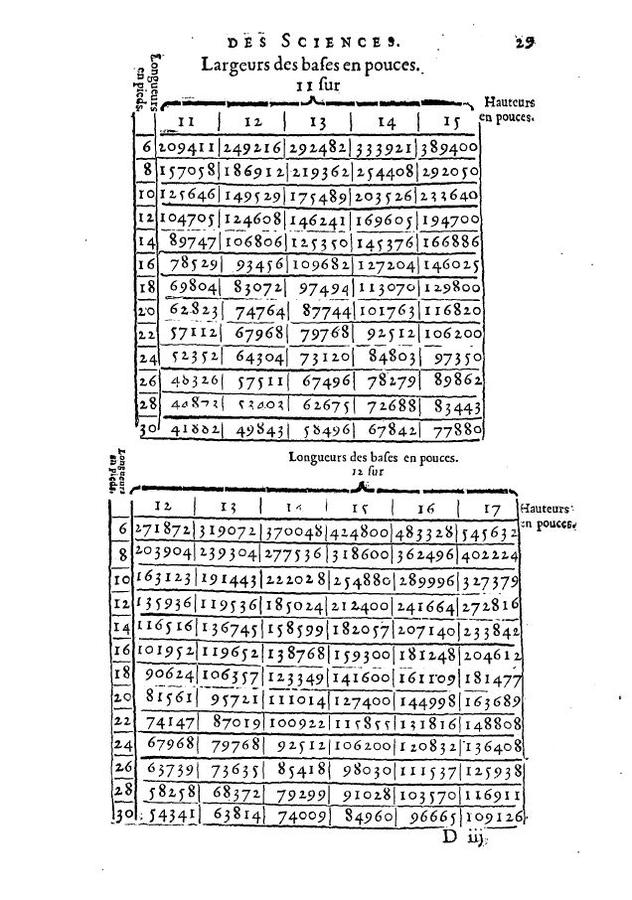

Alle Testreihen haben einen standardisierten Aufbau, so dass die Ergebnisse vergleichbar werden und systematisch Kenntnisse gewonnen werden können. Bei den Tests für die Belastbarkeit von Holzbalken spielen sowohl die Materialeigenschaften wie auch die Geometrie der Konstruktion eine Rolle. Dennoch werden diese Komponenten sehr wohl auseinandergehalten: Pierre

Abb. 2.53: Petrus van

Interessant ist in diesem Zusammenhang der Fall Petrus van  Rheinischen Zoll im Versuch ausgehalten hatte, genau die Ergebnisse von van Musschenbroeks Experiment Nummer LXXVII.700 Sie fügten den von van Musschenbroek empirisch ermittelten Einzelwert in ihre strukturmechanischen Berechnungen der Peterskuppel ein. Die Normalisierung von Festigkeitswerten in Tabellenform war also in den Augen der anerkannten Fachleute noch nicht verlässlich, beruhten also vermutlich auf zu wenigen Messungen. Dennoch gab van Musschenbroek eine Denkrichtung vor, die von Erfolg gekrönt sein sollte. Die Normalisierung von Festigkeitswerten wurde auf der Grundlage sehr viel zahlreicherer Messergebnisse weiterverfolgt und die Tabellen setzten sich durch. An dem bei den Mathematikern zu beobachtenden Grundprinzip, Materialfestigkeitswerte in Formeln einzusetzen, die die strukturmechanischen Gegebenheiten einer Konstruktion abbilden, hat sich bis heute nichts geändert. Tabellenwerke bzw. Software-Bibliotheken mit Materialfestigkeitswerten oder Belastungsgrenzen sind fester Bestandteil statischer Berechnungsverfahren. Den langsamen Prozess der Normalisierung von Materialwerten in Tabellenwerken nachzuvollziehen, ist ein Desiderat der Bautechnikgeschichte.

Rheinischen Zoll im Versuch ausgehalten hatte, genau die Ergebnisse von van Musschenbroeks Experiment Nummer LXXVII.700 Sie fügten den von van Musschenbroek empirisch ermittelten Einzelwert in ihre strukturmechanischen Berechnungen der Peterskuppel ein. Die Normalisierung von Festigkeitswerten in Tabellenform war also in den Augen der anerkannten Fachleute noch nicht verlässlich, beruhten also vermutlich auf zu wenigen Messungen. Dennoch gab van Musschenbroek eine Denkrichtung vor, die von Erfolg gekrönt sein sollte. Die Normalisierung von Festigkeitswerten wurde auf der Grundlage sehr viel zahlreicherer Messergebnisse weiterverfolgt und die Tabellen setzten sich durch. An dem bei den Mathematikern zu beobachtenden Grundprinzip, Materialfestigkeitswerte in Formeln einzusetzen, die die strukturmechanischen Gegebenheiten einer Konstruktion abbilden, hat sich bis heute nichts geändert. Tabellenwerke bzw. Software-Bibliotheken mit Materialfestigkeitswerten oder Belastungsgrenzen sind fester Bestandteil statischer Berechnungsverfahren. Den langsamen Prozess der Normalisierung von Materialwerten in Tabellenwerken nachzuvollziehen, ist ein Desiderat der Bautechnikgeschichte.

2.9 Bautechniken

2.9.1 Mauerwerkstechnik

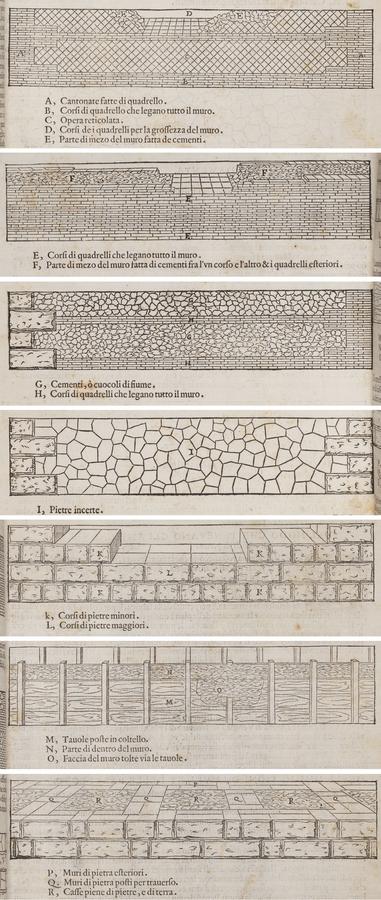

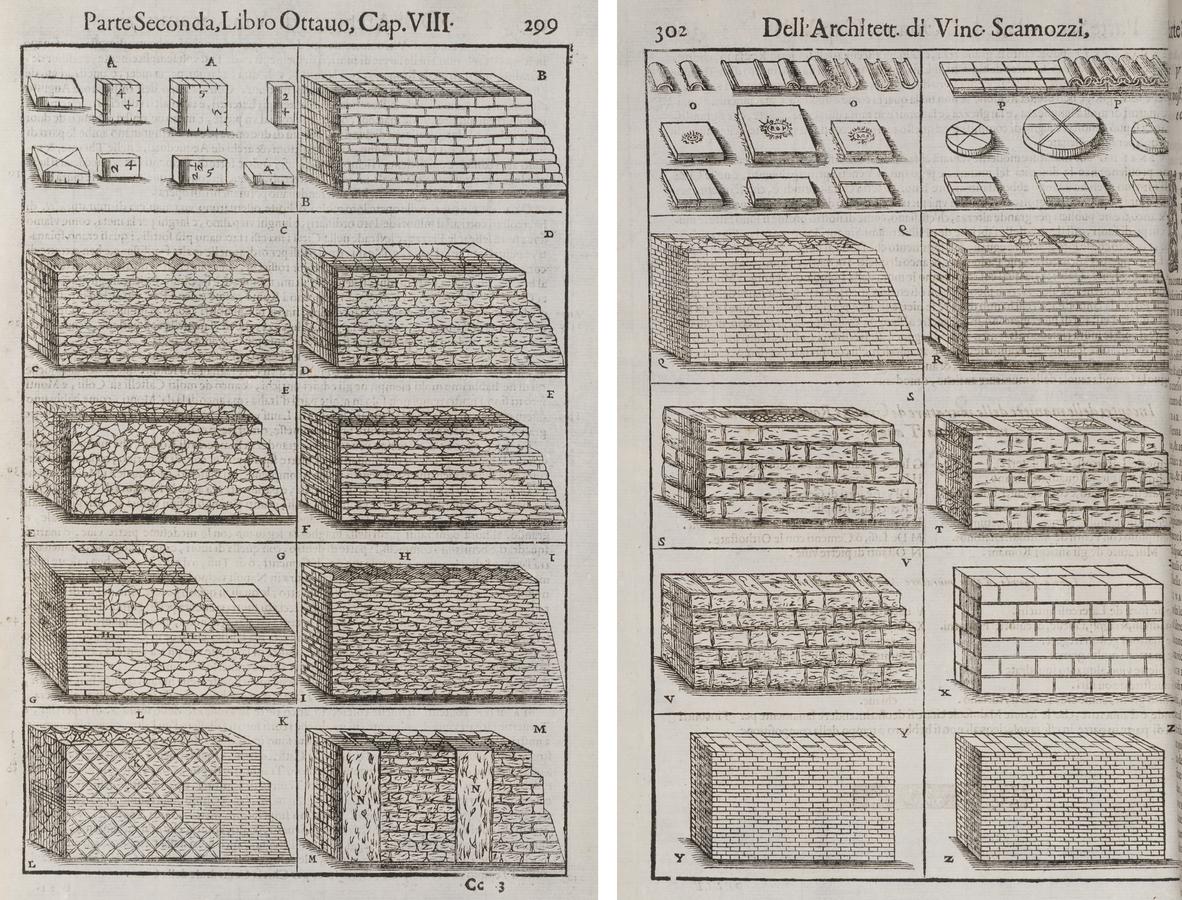

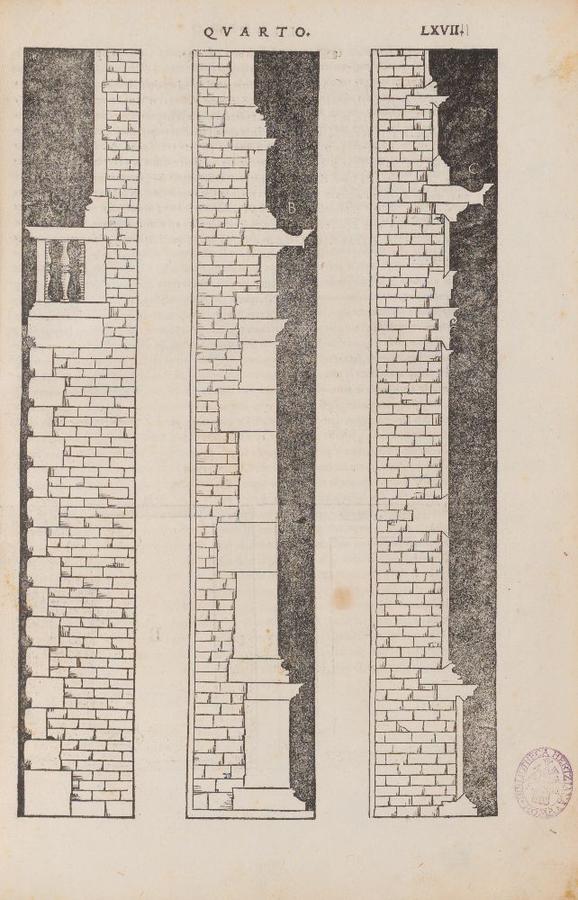

Abb. 2.54: Andrea

Die verbreitetste Bauweise im frühneuzeitlichen

Abb. 2.55: Vincenzo